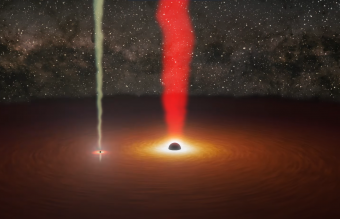

Due buchi neri in orbita l’uno intorno all’altro. Entrambi hanno dei getti associati: il più grande di colore rossastro e il più piccolo di colore giallastro. Normalmente si vede solo il getto rossastro, ma durante le 12 ore del 12 novembre 2021, il getto del più piccolo ha dominato, dandoci una prova della sua esistenza. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/R. Hurt (Ipac) & M. Mugrauer (Aiu Jena)

Nel 2021, Tess (acronimo di Transiting Exoplanet Survey Satellite, il cacciatore di esopianeti della Nasa) stava rivolgendo il suo sguardo verso una galassia lontana lontana, denominata Oj 287. Secondo una teoria proposta da ricercatori finlandesi, al centro di questa galassia dovrebbero esserci due buchi neri in orbita l’uno attorno all’altro. Per confermarlo, sono stai analizzati i dati raccolti dal telescopio Nasa, che ha trascorso diverse settimane a osservare in quella direzione, trovando effettivamente prove indirette dell’esistenza di un buco nero in orbita attorno a un altro con una massa cento volte più grande.

Per verificare l’esistenza del buco nero più piccolo, è stata passata al vaglio nei dati di Tess la luminosità di quello più grande e del getto a esso associato. Effettivamente, l’osservazione diretta del buco nero più piccolo che orbita attorno a quello più grande è molto difficile, ma la sua presenza è stata rivelata indirettamente da un improvviso aumento di luminosità del sistema.

Sebbene questo tipo di evento non fosse mai stato osservato in Oj 287, Pauli Pihajoki dell’Università di Turku in Finlandia lo aveva previsto nella sua tesi di dottorato già nel 2014. Pihajoki in realtà aveva fatto molto di più, prevedendo addirittura il periodo in cui si sarebbe verificato il “brillamento”, alla fine del 2021. È per questo motivo che, alla fine di quell’anno, diversi satelliti e telescopi erano puntati in quella direzione.

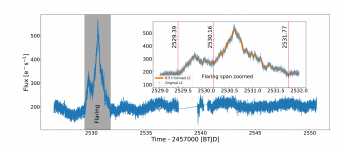

Tess ha rilevato il brillamento previsto il 12 novembre 2021 alle 2 del mattino Gmt e le osservazioni sono state pubblicate su The Astrophysical Journal nel dicembre 2023. L’evento è durato solo 12 ore. La breve durata dimostra che è molto difficile trovare un burst di grande luminosità se non se ne conosce in anticipo la tempistica. In questo caso, la teoria dei ricercatori di Turku si è rivelata corretta e Tess ha puntato su Oj 287 proprio al momento giusto. La scoperta è stata confermata anche dal telescopio Swift della Nasa, puntato sullo stesso obiettivo. Un’ampia collaborazione internazionale guidata da Staszek Zola della Università Jagellonica di Cracovia, in Polonia, ha rilevato lo stesso evento utilizzando telescopi in diverse parti della Terra. Inoltre, un gruppo della Università di Boston (Usa), guidato da Svetlana Jorstad e altri osservatori, ha confermato la scoperta studiando la polarizzazione della luce prima e dopo il brillamento.

Ora, in un nuovo studio che combina tutte le osservazioni precedenti, Mauri Valtonen e il suo gruppo di ricerca dell’Università di Turku hanno dimostrato che l’aumento di luminosità di 12 ore proveniva dai dintorni del buco nero più piccolo del sistema.

Il burst osservato appare come una brusca impennata nella curva di luce, mostrando come un oggetto normalmente poco luminoso si sia illuminato improvvisamente. Nell’angolo superiore, il flaring osservato è mostrato in maggior dettaglio. La quantità di luce emessa nel burst è equivalente alla luminosità di circa 100 galassie. Crediti: Kishore et al. 2024

Secondo i ricercatori, la rapida esplosione di luminosità si è verificata quando il buco nero più piccolo ha “inghiottito” una grossa fetta del disco di accrescimento che circonda quello più grande, trasformandolo in un getto di gas verso l’esterno. Per circa 12 ore, il getto del buco nero più piccolo è quindi stato più luminoso di quello del buco nero più grande.

Il colore di Oj 287 è risultato, in questo periodo di tempo, meno rosso del solito. Era più tendente al giallo, il che significa che per quelle 12 ore è stata vista la luce del buco nero più piccolo. Gli stessi risultati possono essere dedotti da altre caratteristiche della luce emessa da Oj 287 nello stesso periodo di tempo.

«Ora possiamo dire di aver “visto” per la prima volta un buco nero orbitante, allo stesso modo in cui possiamo dire che Tess ha visto pianeti in orbita attorno ad altre stelle. E proprio come nel caso dei pianeti, è estremamente difficile ottenere un’immagine diretta del buco nero più piccolo. Infatti, a causa della grande distanza di Oj 287, che sfiora i quattro miliardi di anni luce, probabilmente ci vorrà molto tempo prima che i nostri metodi di osservazione siano sufficientemente sviluppati per catturare un’immagine, anche del buco nero più grande», afferma Valtonen.

«Il buco nero più piccolo potrebbe presto rivelare la sua esistenza in altri modi, poiché si prevede che emetta onde gravitazionali al nano-Hertz. Le onde gravitazionali di Oj 287 dovrebbero essere rilevabili nei prossimi anni con i pulsar timing array», conclude il co-autore Achamveedu Gopakumar del Tata Institute of Fundamental Research, in India.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal Letters l’articolo “Evidence of Jet Activity from the Secondary Black Hole in the OJ 287 Binary System” di Mauri J. Valtonen, Staszek Zola, Alok C. Gupta, Shubham Kishore, Achamveedu Gopakumar, Svetlana G. Jorstad, Paul J. Wiita, Minfeng Gu, Kari Nilsson, Alan P. Marscher, Zhongli Zhang, Rene Hudec, Katsura Matsumoto, Marek Drozdz, Waldemar Ogloza, Andrei V. Berdyugin, Daniel E. Reichart, Markus Mugrauer, Lankeswar Dey, Tapio Pursimo, Harry J. Lehto, Stefano Ciprini, T. Nakaoka, M. Uemura, Ryo Imazawa, Michal Zejmo, Vladimir V. Kouprianov, James W. Davidson Jr., Alberto Sadun, Jan Štrobl, Z. R. Weaver e Martin Jelínek

Correzione del 20/06/2024: è stato modificato l’attacco dell’articolo per esplicitare che l’osservazione condotta con Tess non era intenzionalmente mirata allo studio di questa coppia di buchi neri.