La situazione della ricerca in Italia è storicamente molto critica e avvolta da tante ombre e qualche luce. A fronte di investimenti in ricerca sempre molto limitati rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL), gli italiani sono ai primi posti nelle classifiche mondiali delle ricerche più citate. Come si giustifica questa stranezza? Nel corso di questa breve nota provo a dare qualche spiegazione.

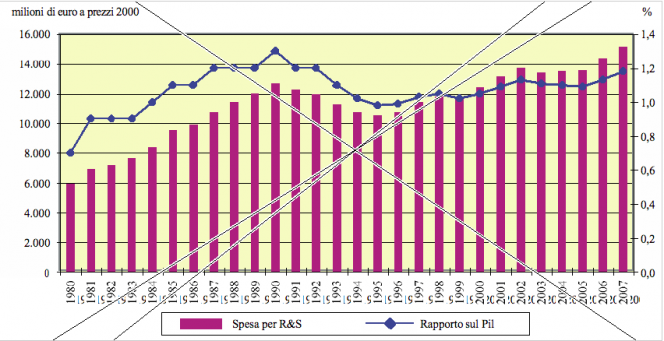

Il rapporto CERIS-CNR, riprendendo i dati dell’OCSE, espone in maniera molto dettagliata le statistiche della Ricerca in Italia confrontandole con le analoghe misure in Europa e nel resto del mondo. Nel grafico qui sotto è riportato il valore assoluto e la percentuale di PIL che l’Italia ha investito in Ricerca dal 1980 ad oggi (in realtà al 2007, ma la situazione negli ultimi anni non è purtroppo cambiata). Come si vede, si è passati in trent’anni dallo 0,8% del PIL al 1,2% con un momento, intorno alla fine degli anni ’80 – primi ’90, dove sembrava ci potesse essere una importante inversione di tendenza. Era dovuto principalmente al fatto che in quegli anni il Ministro dell’Università e Ricerca si chiamava Antonio Ruberti, forse l’unico politico italiano dal dopoguerra ad oggi che ha creduto davvero nella ricerca italiana.

In media, nei 27 Paesi dell’Unione Europea, la percentuale del PIL investito in ricerca è poco meno del doppio di quanto investe l’Italia, con una Germania che investe il 2,53% del suo PIL (che è a sua volta il doppio dell’Italia), una Finlandia che arriva al 3,48%, una Svezia che svetta al 3,61%. Una situazione simile c’è in quasi tutti i Paesi del mondo: la grande Cina, seconda potenza mondiale, investe l’1,44% del suo PIL, gli Stati Uniti il 2,66%, la piccola e vicina Svizzera il 2,90%, la Corea (del Sud, ovviamente) il 3,21%, il Giappone il 3,44%, fino ad arrivare ad Israele che investe addirittura il 4,76% del proprio PIL in ricerca. Peggio dell’Italia riescono a fare, in Europa, solo la Bulgaria e la Grecia e, nel resto del mondo, qualche Paese africano e sudamericano che non ha ancora annusato l’odore del progresso.

All’interno dell’Italia ci sono situazioni molto diverse: il Trentino Alto Adige eccelle con oltre il 2% di PIL investito in ricerca, seguito da Piemonte, Lombardia e Lazio. Le altre regioni sono tutte molto distaccate da queste prime; le regioni del Sud si distinguono per l’incapacità di spendere i soldi stanziati dalla Commissione Europea. In verità si è verificata una piccola inversione di tendenza nell’ultimo anno nel quale il Ministro Barca ha dato un forte impulso alla progettazione europea. Speriamo che si possa continuare su questa strada.

La ricerca di base è, per forza di cose, effettuata principalmente dai centri di ricerca pubblici e dalle Università ed è quindi svolta con fondi pubblici stanziati principalmente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dalla Commissione Europea e dalle Regioni. La ricerca applicata e industriale dovrebbe essere svolta principalmente dall’industria, nei vari settori di questa (dall’energia all’aerospazio, dall’ICT alle biotecnologie), in collaborazione con i centri di ricerca pubblici e le Università. In parte dovrebbe essere finanziata attraverso fondi pubblici ma in parte dovrebbe essere autofinanziata direttamente dalle industrie. Parlo al condizionale perché, in Italia, quella che manca è soprattutto la ricerca industriale autofinanziata. E questa è una delle ragioni principali del basso livello di investimenti in ricerca rispetto al PIL.

L’efficienza di un ricercatore è normalmente misurata attraverso il numero di pubblicazioni maggiormente citate sulle riviste internazionali e valutate attraverso il cosiddetto impact factor. Eugene Garfield, scienziato americano studioso di bibliometria e scientometria, fondò a Philadelphia negli Anni ’60 l’ISI – Institute for Scientific Information che oggi è un servizio gestito dalla società americana Thomson Reuters ed è accessibile via Internet al sito http://www.highlycited.com.

Se si va a spulciare l’enorme quantità di informazioni presenti in questo sito e i vari rapporti periodicamente pubblicati, si scopre che il numero di ricercatori italiani che firmano le pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche è piuttosto elevato rispetto al numero e agli investimenti in ricerca fatti dall’Italia. I ricercatori italiani sono più bravi degli altri? Forse sì, soprattutto quando vanno all’estero. Si scopre, infatti, che buona parte dei ricercatori citati sono in realtà a tutti gli effetti ricercatori tedeschi, statunitensi, australiani, inglesi e sono solo nati in Italia dove, spesso, hanno conseguito la laurea ma, per trovare delle condizioni degne di lavoro sono stati più o meno costretti ad espatriare. E stiamo parlando di molte decine di migliaia di ricercatori, in tutte le discipline dall’astronomia e astrofisica, che in assoluto detiene il record del più alto numero di pubblicazioni con autori italiani, alla medicina, biologia, geologia, informatica, fino alle scienze sociali.

Lo Stato italiano ha cercato negli anni scorsi di arginare il fenomeno della fuga dei cervelli (brain drain) varando provvedimenti che incoraggiavano il ritorno in Italia di affermati ricercatori italiani all’estero. Ci sono stati addirittura gruppi politici che hanno cavalcato questo movimento per attrarre i voti degli italiani all’estero. Il primo decreto MIUR risale al 2001. Centinaia di ricercatori hanno aderito all’appello e hanno compilato complicati moduli di domanda, hanno atteso mesi, in qualche caso anni, per ricevere una risposta. Un centinaio di ricercatori complessivamente è così rientrato in Italia, non sempre sono stati accolti bene nei Centri di Ricerca e nelle Università dove erano destinati: bisogna considerare che, in una situazione spesso bloccata come le Università italiane, un ricercatore proveniente dall’estero può essere un ostacolo alla crescita professionale di ricercatori interni. Dopo tre anni l’incentivo al rientro dei cervelli si esaurisce e il ricercatore, che difficilmente si è riuscito ad inserire, è quasi costretto a ritornare all’estero. Non credo che arginare il brain drain in questo modo possa contribuire a risolvere il problema della ricerca in Italia. Il problema del sistema della ricerca in Italia è forse l’opposto: sono pochissimi i ricercatori stranieri che decidono di venire in Italia a sviluppare le proprie ricerche, le nostre Università e i nostri Centri di ricerca non sono sufficientemente attraenti e conosciuti. Quello che manca al nostro sistema della ricerca è un’adeguata brain circulation di persone, di idee, di progetti che consentano di contaminare la creatività e far fertilizzare nuove idee. Insomma: l’Italia è poco inserita nel circuito della ricerca internazionale eppure i nostri ricercatori, quando vanno all’estero, si sanno far apprezzare! Ma per riuscire ad inserire il sistema della ricerca italiana all’interno del circuito internazionale occorrono poderosi investimenti, sia da parte dello Stato, sia da parte delle imprese private.

C’è una buona opportunità che l’Italia non può perdere. Si chiama Horizon 2020 ed è il nuovo programma quadro per la ricerca Europea. Nei sette anni che andranno dal 2014 al 2020 la Commissione Europea stanzierà complessivamente 80 Miliardi di Euro, una cifra enorme che dovrebbe consentire al vecchio continente di stare al passo, e magari un passo più avanti, delle grandi potenze mondiali sia americane che asiatiche. Uno sforzo congiunto della Commissione Europea e dell’Italia, attraverso il MIUR e il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), potrebbe creare le condizioni per un rilancio della ricerca italiana.

Ad un governo del nostro Paese dobbiamo chiedere più investimenti nella ricerca, una ricerca pubblica, libera, senza frontiere, fortemente legata al merito, che sia in grado di stimolare lo sviluppo per un importante rilancio produttivo.

Far ripartire la ricerca è l’unico modo per far ripartire l’Italia.