Scienziato al lavoro sull’esperimento. L’olometro utilizzer├а interferometri laser gemelli per verificare se l’universo ├и un ologramma a due dimensioni. Crediti: Fermilab

Chi ci assicura che la realt├а nella quale siamo immersi, in apparenza cos├м tangibile, non sia sotto sotto una proiezione a due dimensioni? E che lтАЩimpressione di vivere in un universo in 3D non sia frutto di┬аunтАЩillusione, dovuta magari allтАЩaltissima risoluzione e al fatto di esserci calati┬аdentro? Quasi fossimo gli inconsapevoli protagonisti di un serial TV, che si aggirano in un mondo apparentemente tridimensionale quando in realt├а altro non ├и che una piatta matrice di pixel sullo schermo del nostro televisore?┬аLa domanda ├и di quelle che danno le vertigini. Soprattutto se a porsela non ├и un manipolo di fanatici della fantascienza, bens├м fisici teorici del calibro di Leonard Susskind o il premio Nobel Gerardus ‘t Hooft, entrambi fra i proponenti del cosiddetto тАЬprincipio olograficoтАЭ: una congettura тАУ gi├а abbiamo avuto modo di accennarvi anche su Media INAF тАУ in base alla quale un mondo a┬аn┬аdimensioni pu├▓ essere rappresentato dal mondo a┬аn-1┬аdimensioni che ne segna i confini.

La domanda ├и di quelle che danno le vertigini, dicevamo, ma la risposta potrebbe essere a portata di mano. E arrivare dalla campagna a ovest di Chicago, in particolare da Batavia, in Illinois, dove sorge il тАЬcugino americanoтАЭ del CERN: il Fermilab. Intitolato a Enrico Fermi, il laboratorio che fino a pochi anni fa ha ospitato il Tevatron (il rivale di LHC) ├и ora teatro di uno fra i pi├╣ ambiziosi esperimenti di fisica mai concepiti: ┬лVogliamo scoprire se anche lo spazio-tempo, cos├м come la materia, ├и un sistema quantistico┬╗, dice Craig Hogan, direttore del Centro per lтАЩastrofisica particellare del Fermilab e padre della teoria del rumore olografico. ┬лSe mai dovessimo vedere qualcosa, lтАЩidea di spazio che ci ha accompagnato per migliaia di anni ├и destinata a cambiare completamente┬╗.

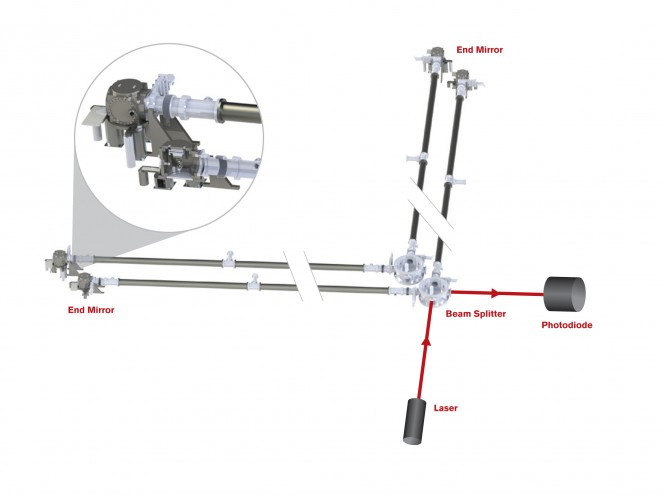

Per riuscirci, Hogan e colleghi hanno costruito un olometro, abbreviazione per тАЬinterferometro olograficoтАЭ: un dispositivo (vedi schema qui sotto) formato da due interferometri, posti lтАЩuno accanto allтАЩaltro, che emettono due fasci laser da un kilowatt ciascuno (una potenza equivalente a quella di 200mila puntatori laser) verso uno splitter e quindi gi├╣ lungo due bracci perpendicolari da 40 metri. La luce riflessa dei due fasci viene poi ricombinata, dando eventualmente luogo тАУ se lтАЩipotesi dei ricercatori ├и corretta тАУ a una figura dтАЩinterferenza: la firma del тАЬrumore olograficoтАЭ, ovvero fluttuazioni quantistiche nella trama dello spaziotempo.

Ma perch├й mai lo spazio dovrebbe тАЬfluttuareтАЭ? Perch├й dovrebbe mostrare quelle silhouette cangianti tipiche degli ologrammi, appunto, che danno s├м lтАЩimpressione di tridimensionalit├а ma al tempo stesso di instabilit├а? Per rispondere, torniamo alla metafora iniziale, quella delle immagini su uno schermo. Ci appaiono tridimensionali e continue, ma se ci avviciniamo possiamo vedere che in realt├а sono tutte pixelate. Se la risoluzione ├и molto alta e lo schermo ├и molto compatto, per├▓, come pu├▓ essere quello di un tablet HD, distinguere i singoli pixel diventa praticamente impossibile. Ebbene, il тАЬpixel sizeтАЭ dellтАЩuniverso olografico, cio├и la dimensione del singolo pixel, stando agli scienziati dovrebbe corrispondere alla scala di Planck: ogni pixel sarebbe cio├и circa 10 trilioni di trilioni di volte pi├╣ piccolo di un atomo.

Pixel di dimensioni infinitesimali, dunque. Ma non nulle. Ed ├и proprio su questo che si gioca lтАЩintera congettura. Se lo spazio fosse davvero тАЬpixelatoтАЭ, ci├▓ implicherebbe unтАЩincertezza intrinseca, nel senso che allтАЩinterno dтАЩun singolo pixel il concetto stesso di posizione non avrebbe pi├╣ significato alcuno. Detto altrimenti, esisterebbe un limite alla capacit├а dellтАЩuniverso di memorizzare informazione: un determinato numero di bit, sicuramente elevatissimo, ma non infinito. Ed ├и proprio dallтАЩindeterminatezza inevitabile dovuta alla natura digitale dello spazio (al suo campionamento, potremmo dire) che emergerebbero le fluttuazioni, il rumore di fondo olografico che gli scienziati del Fermilab vogliono misurare┬атАУ┬аovviamente dopo aver filtrato tutte le possibili fonti di contaminazione, prime fra tutte il rumore di fondo dovuto alle apparecchiature elettroniche.

┬лSe alla fine riusciremo a isolare un rumore del quale non ci sia modo di sbarazzarsi, potremmo aver rilevato qualcosa di fondamentale della natura тАУ un rumore intrinseco allo spaziotempo┬╗, spiega Aaron Chou, del Fermilab, responsabile dellтАЩolometro. ┬лPer la fisica si tratta di un momento emozionante. Un risultato positivo inaugurerebbe un nuovo modo di interrogarsi su come funziona lo spazio┬╗.