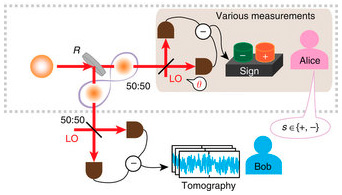

Rappresentazione schematica dei due “laboratori” dell’esperimento, indicati per convenzione con i nomi degli osservatori Alice e Bob. Crediti: Nature Communications

Albert Einstein proprio non riusciva a mandarla giù. «Non posso crederci seriamente», scriveva ancora nel 1947 in una lettera al collega Max Born riferendosi alla teoria quantistica, «perché non si può conciliare con l’idea che la fisica dovrebbe rappresentare una realtà nel tempo e nello spazio, libera da spettrali azioni a distanza». La “spettrale azione” – o inesplicabile, o spaventosa, a seconda di come vogliate rendere il tedesco spukhafte, tradotto con qualche incertezza in inglese come spooky – che Einstein non poteva accettare era quella implicita nel cosiddetto collasso della funzione d’onda. E in particolare quell’ossimorica coppia d’aggettivi – un collasso non locale e istantaneo – che lo caratterizzano: se una singola particella può essere descritta da una funzione d’onda che s’estende a distanze arbitrariamente grandi, come prevede la meccanica quantistica, senza mai però poter venir osservata in due o più luoghi, in quanto l’osservazione stessa in un luogo – la rilevazione – fa appunto collassare istantaneamente la funzione d’onda in tutti gli altri luoghi dell’universo… se così è, ragionava il nostro Albert preferito, che ne sarebbe del limite della velocità della luce? O, più in generale, del principio di località?

Decenni di conferme dei principi basilari della meccanica quantistica, e in particolare dei fenomeni di entanglement, hanno dimostrato che, per quanto controintuitiva e paradossale possa sembrare, la “spettrale azione a distanza” non è un abbaglio: avviene davvero. L’ennesima conferma sperimentale è descritta sul numero odierno di Nature Physics, a firma di un team di scienziati delle università di Tokyo, Varsavia e Brisbane (sede di uno dei cinque campus dell’australiana Griffith University). Spartendo tramite un beam splitter un singolo fotone fra due “laboratori”, Maria Fuwa e colleghi sono infatti riusciti a verificare sperimentalmente – e con una sola particella è la prima volta – che il collasso non locale della sua funzione d’onda, le cui proprietà sono state misurate grazie al metodo della rivelazione omodina e alla tomografia quantistica, è un fenomeno reale.

«Einstein non volle mai accettare la meccanica quantistica ortodossa, e l’argomento alla base del suo rifiuto era proprio questo della singola particella. Ecco perché è così importante dimostrare il collasso non locale della funzione d’onda con una particella soltanto», spiega Howard Wiseman della Griffith University, uno dei coautori dello studio, sottolineando la differenza tra questa conferma – nella quale il singolo fotone è da un certo punto di vista come in entanglement con se stesso – e quelle ottenute in precedenza con più particelle.

«Secondo Einstein, il fatto che la singola particella venisse rilevata sempre e solo in un punto si sarebbe potuto benissimo spiegare ipotizzando che la particella è sempre e solo in un punto, senza dover invocare il collasso istantaneo della funzione d’onda a un valore nullo in tutti gli altri punti», dice Wiseman, facendo riferimento alla celebre domanda che il padre della relatività rivolse una volta a Niels Bohr – “Davvero crede che la luna non sia là quando non c’è nessuno ad osservarla?”.

«Invece di rilevare la semplice presenza o assenza della particella, ci siamo avvalsi delle misurazioni omodine per consentire a una parte [quella di Alice, vedi figura] di compiere diverse misure e all’altra [quella di Bob] di verificare, con la tomografia quantistica, l’effetto di quelle scelte. Ebbene, attraverso queste diverse misure vediamo la funziona d’onda collassare in modi diversi, confermando così la sua esistenza», conclude Wiseman, «e mostrando che Einstein si sbagliava».

Per saperne di più:

- Leggi su Nature Communications l’articolo “Experimental proof of nonlocal wavefunction collapse for a single particle using homodyne measurements“, di Maria Fuwa, Shuntaro Takeda, Marcin Zwierz, Howard M. Wiseman e Akira Furusawa