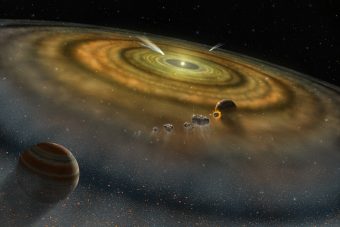

Indagare le prime e meno note fasi della storia del Sistema solare, quando il giovane Sole era ancora avvolto dal disco di gas e polveri in cui i suoi pianeti hanno iniziato a formarsi, è una delle sfide più complesse della planetologia moderna. Non solo i corpi planetari formatisi in quel periodo e giunti fino a noi intatti sono pochi, ma la loro “memoria” degli antichi processi che hanno segnato la nascita del Sistema solare è stata in molti casi cancellata o comunque alterata dagli ambienti cui sono stati esposti o dagli eventi che hanno avuto luogo in seguito e ne hanno influenzato l’evoluzione.

L’asteroide Vesta è stato per decenni uno dei nostri testimoni più affidabili di questo antico passato e la sopravvivenza della sua sottile crosta vulcanica fino ai giorni nostri ha rappresentato un potente vincolo osservativo per capire quanto violenta sia stata la gioventù del nostro Sistema solare. Recentemente, invece, i dati raccolti dalla missione Nasa Dawn, prossima ormai alla conclusione dopo aver esplorato con successo anche l’asteroide Cerere, hanno sollevato il dubbio che la memoria di Vesta potrebbe non essere così buona come si pensava.

Da una parte, i crateri prodotti dagli impatti sulla sua superficie negli ultimi 4 miliardi di anni sembrano aver cancellato le tracce di quelli ben più antichi formatisi nel disco circumsolare. Dall’altra, il possibile maggiore spessore della sua crosta rispetto a quanto suggerito dalle meteoriti Hed (che la missione Dawn ha confermato essere suoi frammenti giunti sulla Terra) rende più vaga l’informazione fornita dalla sua sopravvivenza agli impatti.

Si ritorna al punto di partenza, quindi? I risultati di un team internazionale di ricercatori guidato da Diego Turrini dell’Inaf-Iaps, pubblicati sulla rivista Icarus, suggeriscono di no. «Si tratta di cambiare la nostra prospettiva e, invece di focalizzarci solo sugli effetti distruttivi degli impatti come fatto finora, considerare anche quelli costruttivi» spiega Turrini. «Ogni impatto rimuove materiale dalla superficie di Vesta, ma allo stesso tempo ne porta di nuovo» aggiunge Vladimir Svetsov, dell’Accademia Russa delle Scienze a Mosca, membro del team e co-autore dello studio. «Bilanciando i due effetti è possibile estrarre maggiori e più precise informazioni dai dati di Dawn e delle Hed».

I risultati di recenti studi di laboratorio delle meteoriti Hed hanno infatti rivelato come alcune di queste meteoriti presentino sovrabbondanze di acqua e di elementi siderofili (ossia affini ai metalli e che per questo motivo dovrebbero trovarsi principalmente nel nucleo metallico di Vesta) e hanno fornito dei limiti superiori alla loro presenza a livello globale nella crosta di Vesta.

A seconda della sua composizione (ad esempio un asteroide roccioso o una cometa), ogni impatto potrà portare uno o entrambi questi materiali, modificando la composizione della crosta: il team si è quindi domandato se fosse possibile utilizzare i limiti globali sulla presenza di questi materiali in sinergia con i dati forniti da Dawn per vincolare il flusso primordiale di impatti su Vesta e quindi l’antica storia del Sistema Solare.

«Invece di focalizzarci sulla ricerca diretta del vero percorso evolutivo del Sistema solare primordiale, nel nostro studio utilizziamo un approccio ‘alla Sherlock Holmes’ mostrando come gli effetti distruttivi e costruttivi degli impatti possano essere usati per escludere tutti gli scenari impossibili (in quanto incompatibili con i dati osservativi e di laboratorio), lasciando solo quelli realistici» spiega Guy Consolmagno, direttore della Specola Vaticana, anch’egli membro del team e co-autore dello studio. «Sherlock Holmes ci dice di eliminare l’impossibile, ma non è sempre facile riconoscere cosa è impossibile» aggiunge Consolmagno. «Il Vesta che abbiamo scoperto all’arrivo di Dawn è diverso da quello che ci aspettavamo e dobbiamo confrontarci con il Vesta reale, non con quello che avevamo immaginato».

Dato il gran numero di parametri che possono essere variati in questo tipo di investigazioni, il team si è concentrato su un caso studio dimostrativo focalizzato sulla formazione e migrazione di Giove. Gli scienziati ritengono infatti che il pianeta si sia formato in una regione diversa del Sistema solare rispetto a quella che occupa ora, per poi migrare progressivamente verso la sua orbita attuale.

I risultati ottenuti dal team sembrano indicare come questo approccio non solo permetta di stabilire se Giove abbia migrato o meno, ma permetta anche di vincolare di quanto abbia migrato. «Anche se abbiamo potuto considerare solo una frazione di tutti gli scenari di migrazione proposti, il bilanciamento dell’erosione della crosta con l’accrescimento di acqua ed elementi siderofili ci ha permesso di escludere tre dei quattro scenari simulati – spiega Svetsov – mentre una modesta migrazione di Giove di circa un quarto di unità astronomica è risultata consistente con i dati di Dawn e delle Hed, migrazioni maggiori (fino a una unità astronomica) e l’assenza di migrazione non lo sono».

«L’aspetto forse più innovativo dei nostri risultati è che l’utilizzo congiunto delle informazioni fornite da Dawn e dalle Hed ci permette di effettuare, per la prima volta, comparazioni quantitative tra i diversi modelli» conclude Turrini. «Il nostro scopo principale in questo studio è stato quello di fornire alla comunità planetologica un nuovo strumento di indagine. Ora i diversi gruppi impegnati a livello internazionale nello studio delle origini del Sistema solare possono utilizzarlo per verificare i loro modelli e scenari evolutivi».

Per saperne di più:

- leggi l’articolo “The late accretion and erosion of Vesta’s crust recorded by eucrites and diogenites as an astrochemical window into the formation of Jupiter and the early evolution of the Solar System” di D. Turrini, V. Svetsov, G. Consolmagno, S. Sirono, M. Jutzi pubblicato sulla rivista Icarus