Illustrazione artistica del batterio da record Deinococcus radiodurans, sopravvissuto a un anno di esposizione fuori dalla Stazione spaziale internazionale durante l’esperimento Tanpopo. Crediti: Tetyana Milojevic

Il Deinococcus radiodurans è un batterio. Un microscopico esserino dalla forma sferica, scoperto quasi cinquanta anni fa all’interno di cibi in scatola. Ma non un batterio qualsiasi. Dra, come lo chiamano gli addetti ai lavori, dalle iniziali del genere e della specie, è un campione di resistenza alle radiazioni, tanto da comparire nel libro dei Guinness World Records come “The Most radiation-resistant lifeform” – la “forma di vita più resistente alle radiazioni”.

Nel 2015, Dra è stato l’oggetto di un esperimento condotto a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) chiamato Tanpopo. L’idea era quella di esporre fuori della stazione orbitante pannelli contenenti piastre batteriche per testarne la sopravvivenza in questo ambiente estremo. In particolare, la sopravvivenza alla radiazione con una lunghezza d’onda maggiore ai 200 nm (una lunghezza d’onda inferiore a questa comporterebbe infatti danni anche per il microorganismo).

Ma perché questa configurazione dell’esperimento? La risposta sta nel fatto che l’atmosfera marziana assorbe la radiazione Uv-C (che va da 100 a 280 nm) al di sotto dei 190–200 nm. Questo vuol dire che, qualora riuscisse a sopravvivere all’esperimento, Dra e specie affini altrettanto resistenti potrebbero potenzialmente sopravvivere anche su Marte. Non solo: tali estremofili potrebbero migrare tra i pianeti e distribuire la vita nell’universo: un concetto alla base dell’ipotesi della panspermia, o del trasferimento interplanetario della vita.

Tornando all’esperimento, i pannelli contenenti le cellule della specie batterica il 15 aprile 2015 sono stati portati sulla Iss a bordo della navicella SpaceX Dragon, lanciata da Cape Canaveral (Usa) da un razzo Falcon-9 di Space-X. Giunti a destinazione, i pannelli sono stati fissati a una struttura della Jaxa – l’Exham (Esperiment Handrail Attachment Mechanism) – che consente ai ricercatori di condurre esperimenti esposti nello spazio. Il 26 maggio 2015, l’Exham è stato fissato al braccio robotico Kibo (Japanese Experiment Module Remote Manipulator System Small Fine Arm), che ha esposto l’esperimento nello spazio a livello della Exposed Facility del Japanese Experiment Module. Dopo un anno trascorso in questa condizione, protette dalla luce Uv inferiore a 190 nm da un involucro di diossido di silicio, il 26 agosto 2016 le cellule sono infine tornate a terra a bordo dello SpaceX Dragon C11.

Il prezioso carico biologico è stato quindi recuperato e analizzato presso i laboratori della Tokyo University of Pharmacy and Life Science (Giappone), del German Aerospace Center (Dlr, Colonia), del Vienna Metabolomics Center (ViMe) dell’Università di Vienna e del Center for Microbiome Research presso la Medical University Graz.

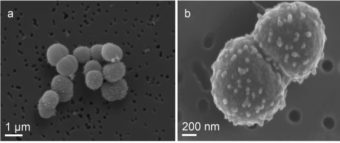

Immagini in microscopia elettronica a scansione di Deinococcus radiodurans dopo un anno trascorso fuori dalla Iss. Crediti: Emanuel Ott et al., Microbiome 2020

I risultati, pubblicati ora sulla rivista Microbiome, mostrano la capacità del batterio di sopravvivere nelle condizioni sperimentali. In particolare, quando osservate al microscopio, le cellule non presentavano alcun danno morfologico. Erano evidenti solo numerose vescicole, piccoli bozzoli che emergevano dalla membrana esterna (uno degli involucri protettivi del batterio) prodotte come meccanismo di difesa.

L’analisi delle proteine espresse e dei trascritti – sequenze di Rna prodotte dalla lettura del Dna, che una volta tradotte sforneranno proteine – ha rivelato che i livelli di queste macromolecole erano molto più elevati rispetto alle cellule controllo poste qui sulla Terra. Ma non proteine e trascritti qualsiasi, bensì quelli coinvolti nella risposta protettiva allo stress ossidativo – come la putrescina e altre capaci di eliminare le specie reattive dell’ossigeno – e nella risposta ai danni al Dna prodotto da radiazioni: un meccanismo, quest’ultimo, di cui per fortuna anche noi umani siamo dotati. Si tratta di un meccanismo capace di rimuovere il piccolo pezzo di filamento di Dna che contiene i nucleotidi danneggiati – i mattoncini di cui sono costituiti i due filamenti della macromolecola – e rimpiazzarlo con uno nuovo di zecca.

Oltre a esibire una notevole resistenza alle radiazioni, poi, nel corso dell’esperimento all’esterno della Iss Deinococcus radiodurans è risultato capace di resistere anche al vuoto estremo, alle fluttuazioni di temperatura, all’essiccazione, al congelamento e alla microgravità. Se è soprannominato “Conan il batterio” un motivo c’è.

«Queste indagini ci aiutano a comprendere i meccanismi e i processi attraverso i quali la vita può esistere oltre la Terra, ampliando le nostre conoscenze su come sopravvivere e adattarsi nell’ambiente ostile dello spazio esterno», dice Tetyana Milojevic, a capo del gruppo di biochimica spaziale presso l’Università di Vienna e co-autrice dello studio. «I risultati suggeriscono che, grazie al suo efficiente sistema di risposta molecolare, la sopravvivenza di D. radiodurans nell’orbita terrestre bassa per un periodo anche più lungo sia possibile, e indicano che viaggi ancora più lunghi e più lontani siano affrontabili da organismi con tali capacità».