Il modulo di comando della missione Apollo 15, subito dopo la separazione in orbita lunare. Crediti: Nasa

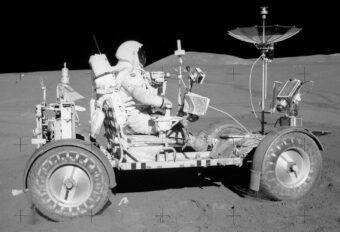

Cinquanta anni fa, il 30 luglio 1971, due astronauti statunitensi – il comandante David Scott e il pilota del modulo lunare James Irwin – mettevano piede sulla Luna. Ormai non era più una novità: già tre missioni e sei astronauti prima di loro avevano compiuto l’impresa nel corso dei due anni precedenti. Eppure la missione Apollo 15 stava aprendo una nuova fase nell’esplorazione del nostro satellite naturale, con una serie di innovazioni tra cui un modulo lunare che avrebbe permesso una permanenza più lunga sulla superficie, quasi tre giorni, e per la prima volta un rover, il Lunar Roving Vehicle. Per gli amici, “Moon Buggy”.

Il 2 agosto, dopo le rocambolesche escursioni a quattro ruote che li avevano portati fino a cinque chilometri dal sito di allunaggio per un totale di quasi trenta chilometri percorsi, i due moonwalker si preparavano a lasciare la loro esotica destinazione. In orbita, nel modulo di comando e servizio, li aspettava il terzo membro dell’equipaggio, il pilota Alfred “Al” Worden, per ripartire insieme verso casa. Anche nel modulo c’erano diverse novità, indice di una maggiore attenzione alla scienza di quanto fosse stato possibile nelle missioni precedenti. Una in particolare, ospitata nel vano di alloggiamento della strumentazione scientifica (la Sim bay, nel gergo Nasa), stava per raccogliere una serie di dati che continuano a stuzzicare la curiosità degli astrofisici fino a oggi, mezzo secolo più tardi.

Raggi X in orbita lunare

La missione Apollo 15 fu la prima a utilizzare, in orbita, un particolare strumento per le osservazioni a raggi X chiamato X-ray fluorescence spectrometer – in italiano, spettrofotometro Xrf. Al Worden lo aveva maneggiato durante i suoi sorvoli solitari, insieme ad altri strumenti, per esaminare il suolo lunare mentre i colleghi esploravano la superficie del satellite, e i tre lo avrebbero usato anche nel tragitto Luna-Terra per scrutare le profondità del cosmo. In quegli anni, insieme alla corsa allo spazio, si stava infatti sviluppando la neonata astrofisica delle alte energie, con le prime osservazioni, negli anni Sessanta, di raggi X e gamma provenienti da corpi celesti al di là del Sistema solare.

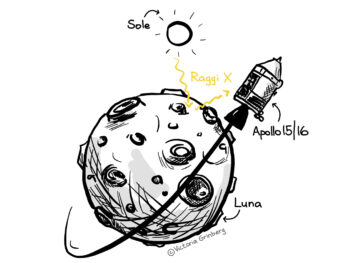

Illustrazione della configurazione usata per le misure di spettrometria Xrf condotte dalle missioni Apollo 15 e 16. Crediti: Victoria Grinberg

«Le indagini sul tipo di scienza da fare con le missioni lunari iniziarono intorno al 1965, e all’epoca si parlava anche di osservazioni nei raggi X», racconta a Media Inaf Erik Kuulkers, astrofisico dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e project scientist del satellite Integral presso lo European Space Research and Technology Centre (Estec) di Noordwijk, nei Paesi Bassi. «Ci fu un annuncio di opportunità per strumenti X intorno al 1969, ed è così che questo spettrometro – costruito dalla American Science and Engineering (AS&E), i primi a scoprire una sorgente di raggi X extrasolare, Scorpius X-1 – è finito a bordo delle missioni Apollo 15 e 16».

Kuulkers, che all’epoca dell’Apollo 15 aveva cinque anni, si è imbattuto in questi dati quasi quaranta anni dopo, nel 2008. Stava studiando una coppia molto particolare di corpi celesti: una stella di neutroni che divora la massa della sua compagna, una stella di piccola massa, a circa 4mila anni luce da noi. Questo sistema binario, che si trova in direzione della costellazione del Centauro, visibile nei cieli dell’emisfero sud, era stato scoperto nel 1969 durante un’improvvisa esplosione che ne aveva aumentato a dismisura la luminosità nei raggi X, evento che da allora è stato osservato solo un’altra volta, nel 1979.

«Stavo guardando alcuni vecchi dati del 1969», ricorda Kuulkers, «e poi ho trovato un articolo che faceva riferimento a un breve lampo di raggi X da questa sorgente, Centaurus X–4, che era stato visto da uno strumento a raggi X sull’Apollo 15». Per il ricercatore olandese, appassionato delle missioni Apollo, poter mettere le mani su dei dati astronomici risalenti a quelle epiche gesta dell’era spaziale sembra un sogno scientifico coi fiocchi. Ottenere questi dati, però, risulta molto più complesso del previsto.

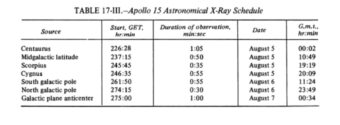

Il programma di osservazioni del cielo ai raggi X durante il tragitto Luna-Terra (cliccare per ingrandire). Fonte: Apollo 15: Preliminary Science Report, Volume 1 (Nasa)

Non trovandone traccia negli archivi Nasa che custodiscono le osservazioni relative all’astrofisica delle alte energie, Kuulkers si rivolge a internet. Scovata una pagina web che lo porta in un altro archivio, in cui si parla di dati su nastro magnetico – «non so nulla di nastri magnetici», ammette l’astrofisico – riesce comunque a richiedere e farsi inviare l’ambito contenuto. «Era tutto in formato binario, un vecchio formato binario», ma con l’aiuto di Yoan Mollard, allora studente di ingegneria informatica e stagista all’Esa, oggi ricercatore in robotica all’École nationale supérieure di Bordeaux, che decodifica questi dati nel 2012, può iniziare ad esaminare queste osservazioni, raccolte nei tre giorni di viaggio mentre gli astronauti rientravano verso il nostro pianeta, tra il 4 e il 7 agosto 1971.

La luna “fluorescente”

«Quell’analisi è ancora in corso», spiega Kuulkers, che poco dopo inizia a indagare sullo strumento stesso per sincerarsi che il lampo di raggi X fosse stato effettivamente osservato mentre la sorgente di suo interesse si trovava nel campo di vista: «si trattava proprio di quella sorgente, oppure di qualcos’altro?». Comincia così a esaminare direttamente la calibrazione dello strumento, trovando la documentazione al riguardo insoddisfacente. Nel frattempo si accorge che, oltre a sorgenti lontane come Centaurus X-4, lo stesso set di dati contiene anche le osservazioni della superficie lunare. «Questi dati erano in formato Ascii, che è molto più facile da leggere, e quindi ho pensato che sarebbe stato interessante ri-analizzare anche questi».

Mentre il modulo di comando della missione Apollo 15 girava intorno alla Luna pilotato da Al Worden – e lo stesso sarebbe successo diversi mesi dopo, nell’aprile del 1972, per la Apollo 16 e il pilota Kenneth “Ken” Mattingly – lo spettrometro guardava verso la superficie del nostro satellite. Da lì, e solo in una particolare configurazione – quando il Sole si trova esattamente dietro lo strumento – si possono osservare i raggi X prodotti dalla superficie della Luna in risposta alla radiazione solare.

«Si chiama fluorescenza: diversi materiali sulla superficie della Luna assorbono i fotoni solari e li ri-emettono», chiarisce Anniek Gloudemans, dottoranda presso l’Osservatorio di Leiden, nei Paesi Bassi, che nel 2018, ancora studentessa di astrofisica all’Università di Amsterdam, inizia a lavorare con Kuulkers su questi dati storici nell’ambito di uno stage presso la struttura Esa. «Sono gli elettroni che “saltano” di livello energetico e poi “cadono” di nuovo», aggiunge la ricercatrice. «Ogni volta che il modulo di comando completava un giro, lo strumento si trovava a novanta gradi tra la Luna e il Sole, e così a ogni giro si poteva osservare questa emissione di fluorescenza. Dopo tanti giri intorno alla Luna, si può iniziare a mappare la superficie».

Per studiare in dettaglio la mineralogia della superficie lunare, l’ideale sarebbe stato effettuare osservazioni spettroscopiche ad alta risoluzione, cosa che però a quel tempo non fu possibile. «Ci avevano pensato, ma bisognava fabbricare gli strumenti molto rapidamente», spiega Kuulkers, e così ripiegarono su uno strumento più semplice, con una serie di canali per monitorare diversi intervalli di energia. In particolare, lo strumento era ottimizzato per registrare la presenza di tre elementi: magnesio, alluminio e silicio. Due dei tre rivelatori dello strumento avevano un filtro, rispettivamente per il magnesio e l’alluminio, e il terzo rivelatore non aveva nessun filtro: confrontando il segnale ricevuto da ciascuno dei tre rivelatori, si possono calcolare le concentrazioni relative dei diversi elementi.

Astrofisica forense

Negli anni Settanta, queste osservazioni avevano gettato le basi per lo studio della geologia lunare e dei processi che hanno concorso alla formazione della sua superficie. Esaminarli alla luce delle nuove conoscenze, però, non si rivela né rapido né indolore.

Interpretare i dati di mezzo secolo fa è tutt’altro che banale, le informazioni sullo strumento scarseggiano e così i due ricercatori procedono per tentativi ed errori, passando in rassegna la letteratura scientifica sul tema, non sempre molto descrittiva sui metodi usati, e cercando di riprodurre i diagrammi dell’epoca. «Abbiamo passato i primi due mesi solo a cercare di capire quale fosse lo spessore del filtro davanti ai rilevatori», ricorda Gloudemans, che per l’occasione ha letto almeno cinquanta articoli e report scovati tra biblioteche e archivi online. Un’impresa non da poco, poiché «sono tutti documenti scansionati: non puoi fare una ricerca mirata, devi scorrerli tutti!».

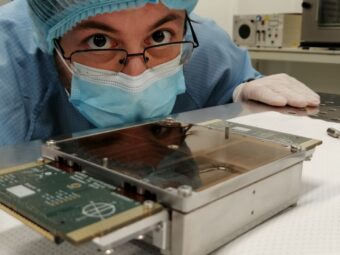

Riccardo Campana in laboratorio, ritratto insieme al modello ingegneristico di un altro strumento, il rivelatore a raggi X per la futura costellazione di nanosatelliti Hermes-Sp.

Lo studio rivela alcune contraddizioni nelle pubblicazioni di quegli anni, dalle dimensioni dei vari elementi del rivelatore al materiale usato per il collimatore – la griglia che limita il campo di vista dello strumento. «Erano tempi eroici, in cui gli strumenti venivano fatti abbastanza in fretta, con scadenze temporali molto strette, il che ha permesso di bypassare un bel po’ di documentazione», sottolinea Riccardo Campana, ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica a Bologna, esperto di simulazioni nel campo della strumentazione per l’astrofisica delle alte energie e anch’egli appassionato di astronautica e delle missioni Apollo. Da diversi anni collabora con Kuulkers, insieme al collega Merlin Kole dell’Università di Ginevra, per tentare di mettere insieme una descrizione fisica e geometrica di questo strumento, dalla quale ricostruire la “risposta” – quello che permette di trasformare il segnale del rivelatore nella radiazione effettivamente ricevuta – e interpretare correttamente i dati.

Tutti gli elementi della geometria dello strumento, dalla dimensione dei buchi del collimatore alla distanza tra collimatore e rivelatore, sono parametri che si possono regolare all’interno di una simulazione al computer in cerca della combinazione che meglio riproduce i valori pubblicati. Secondo Campana, però, «quello che veniva fuori dalle simulazioni non combaciava con quanto pubblicato: quasi sicuramente c’era da tener conto di una certa rotazione tra collimatore e rivelatore, ma senza strumento in mano non potevamo concludere nulla». Dopo numerosi tentativi, il progetto sembra aver raggiunto un punto morto. Dalla documentazione, intanto, emerge un’informazione interessante: oltre alle due versioni dello strumento che hanno volato a bordo delle due missioni Apollo, la AS&E ne aveva realizzato anche un terzo: un prototipo.

Kuulkers, entrato in contatto con il gruppo di ricerca che aveva costruito lo strumento, e che nel frattempo si era spostato al Center for Astrophysics di Harvard, scopre che il prototipo esiste ancora, abbandonato in un seminterrato dell’istituto, e riesce a ottenere alcune misure del collimatore dai colleghi d’oltreoceano. «Poi a un certo punto mi hanno contattato», racconta con stupore. «Avevano bisogno di fare pulizie, la Nasa non era interessata al prototipo e quindi mi hanno chiesto: vuoi averlo tu? E io ho risposto: certamente!».

Dopo le delicate vicissitudini della spedizione – la membrana del rilevatore contiene berillio e richiede speciali precauzioni – e la promessa di non farne mai uso commerciale, Kuulkers riceve il prototipo e lo analizza nei laboratori di Estec. Insieme ad altri colleghi Esa, misura con un calibro le dimensioni del collimatore e altri elementi: la dimensione del foro del rilevatore, l’altezza del collimatore e lo spessore del filtro. «Poiché non siamo riusciti a trovare alcuna descrizione del materiale di cui è fatto il collimatore, abbiamo rotto un pezzo e l’abbiamo fatto analizzare chimicamente», spiega l’astrofisico olandese.

Il team riesce così a stabilire le dimensioni effettive dello strumento per determinare finalmente la risposta strumentale e a capire quali, tra i diversi set di parametri che erano stati pubblicati nei vari articoli, era da considerarsi corretto. «Ovviamente nell’ipotesi che il modello ingegneristico sia rappresentativo degli strumenti che hanno volato sulla Apollo 15 e 16», aggiunge Campana, «ma nel frattempo eravamo riusciti a ricostruire un po’ di storia: erano stati costruiti tre modelli identici».

Nuove mappe da vecchi dati

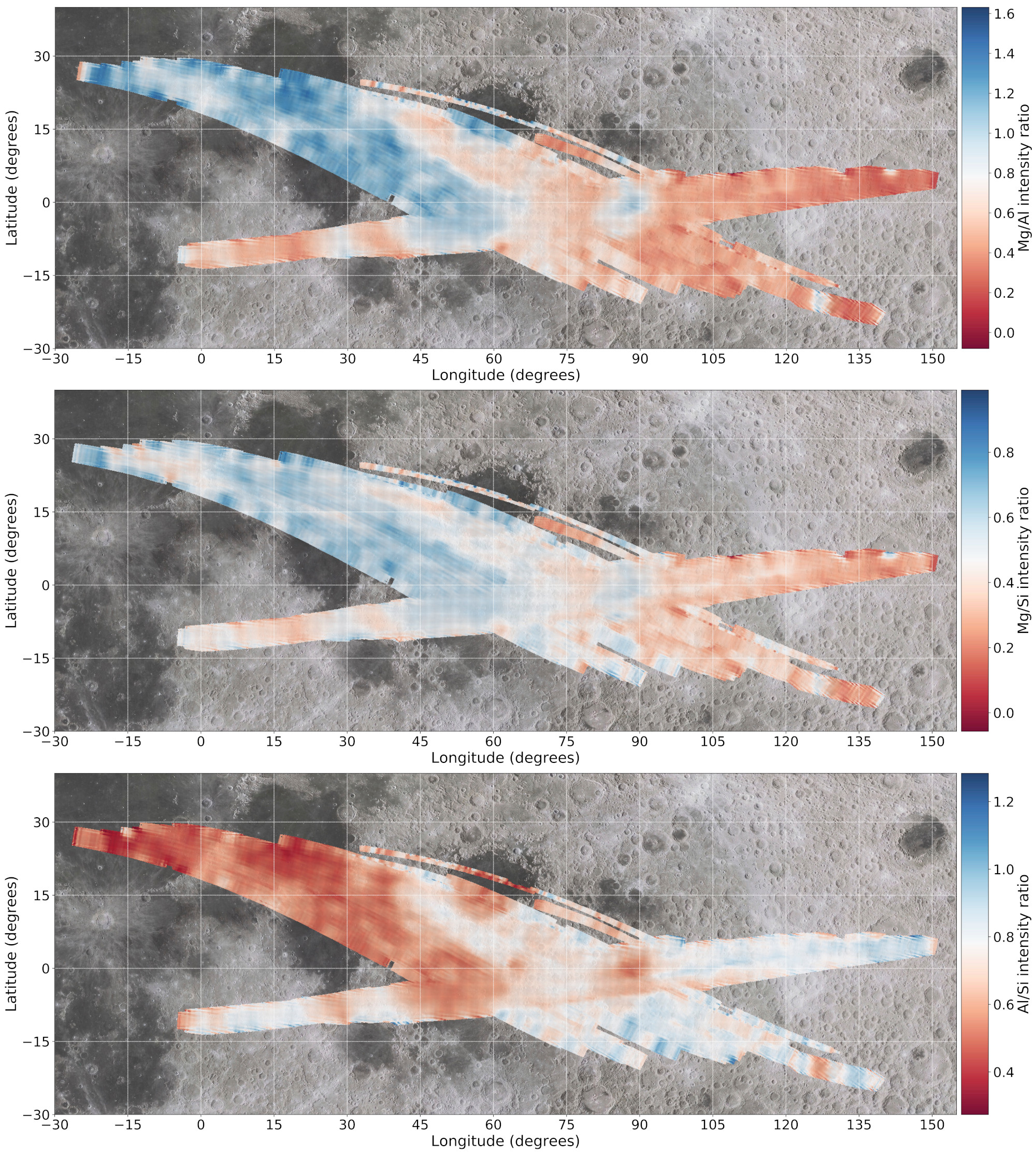

L’analisi del prototipo, oggi in mostra al museo Space Expo di Noordwijk, a pochi passi da Estec, permette di avere una stima più accurata del campo visivo – quello che effettivamente vede lo strumento – per una sorgente fuori asse. Questo contribuisce a migliorare la calibrazione delle osservazioni, grazie anche a un nuovo calcolo dell’orbita del modulo intorno alla Luna, sviluppato nel frattempo da Alfredo Escalante e altri collaboratori del centro Esa di Madrid. Il risultato sono tre mappe della superficie lunare che mostrano il rapporto tra l’intensità dell’emissione di fluorescenza prodotta rispettivamente da alluminio, silicio e magnesio. Non mancano alcune differenze rispetto alle mappe degli anni Settanta.

«Il dato più interessante», spiega Gloudemans, «è che quando guardiamo il rapporto tra alluminio e silicio, troviamo un valore inferiore del trenta per cento rispetto a quello riportato in letteratura». Secondo Kuulkers, la discrepanza tra le vecchie e le nuove mappe, pubblicate a giugno in un articolo sulla rivista Astronomy & Astrophysics, è dovuta non solo alla calibrazione aggiornata ma anche a un «generale progresso della fisica nel corso degli anni: conosciamo molto meglio i coefficienti di assorbimento dei vari elementi, per esempio».

Mappe del rapporto tra l’intensità dell’emissione di fluorescenza di magnesio e alluminio (in alto), magnesio e silicio (al centro) e alluminio e silicio (in basso) sulla superficie lunare, basate sui dati delle missioni Apollo 15 (la banda più larga, che attraversa le immagini dall’angolo in alto a sinistra verso quello in basso a destra) e Apollo 16 (la banda più sottile, visibile nella direzione opposta). Sullo sfondo, un’immagine della Luna in banda ottica. Crediti: A. Gloudemans et al. 2021

Le nuove mappe sono le più estese mai ottenute a partire da questi dati. Coprono circa il dieci per cento della superficie della Luna; il resto non era accessibile allo strumento nella configurazione orbitale necessaria per effettuare le misure di fluorescenza. Si tratta perlopiù di regioni lunari visibili anche da Terra – «le regioni scure che si vedono guardando la Luna in cielo», specifica Gloudemans – a eccezione della parte più a destra nelle mappe, che si trova sul lato nascosto del nostro satellite. Queste osservazioni sono sensibili allo strato più superficiale di pochi centimetri e contengono informazioni sull’evoluzione della superficie lunare: ad esempio, si notano chiaramente le differenze tra i mari – le aree più scure, che corrispondono a vaste pianure basaltiche – e le zone, più chiare, degli altipiani, differenze che non erano visibili nelle mappe ricavate in precedenza.

C’è ancora molto da fare. «Le nostre mappe mostrano l’intensità relativa dell’emissione di fluorescenza da parte dei tre elementi, ma quello che ci interessa è la concentrazione sulla superficie lunare», spiega la ricercatrice. Questa fase del lavoro è ancora in corso: occorre prendere in considerazione eventuali variazioni nella radiazione solare che ha dato origine alla fluorescenza osservata, utilizzando i dati dei satelliti Solrad 9 e 10, che monitoravano il Sole all’epoca delle missioni Apollo. Ma i nuovi risultati sono già stati protagonisti di un incontro d’eccezione.

Nel 2019, in occasione di una vacanza in Florida, Kuulkers incontra Al Worden durante un evento per il pubblico al Kennedy Space Center e gli fa omaggio di una mappa. «Abbiamo chiuso il ciclo: lui ha fatto le osservazioni, noi abbiamo fatto l’analisi e gli abbiamo restituito i risultati». L’astrofisico non ricorda esattamente la conversazione, impressionato com’era dal trovarsi accanto a qualcuno che è stato a meno di 20 chilometri dalla superficie lunare, ma conferma l’interesse da parte dell’astronauta verso i nuovi sviluppi della ricerca basata sui dati da lui raccolti. «Purtroppo è venuto a mancare l’anno scorso a marzo, per questo abbiamo dedicato l’articolo alla sua memoria».

Il team sta ora cercando di entrare in contatto con Ken Mattingly, la controparte di Worden nella missione successiva, sperando di poterlo incontrare e regalare anche a lui una mappa. «Magari a Noordwijk, una volta che la pandemia sarà finita, così possiamo mostrargli il prototipo conservato allo Space Expo», aggiunge Kuulkers.

Dati da trattare con rispetto

Tra i misteri che si annidano ancora nei dati raccolti in orbita intorno alla Luna c’è anche una serie di strani lampi di raggi X, della durata di alcuni minuti, registrati dallo strumento mentre il modulo di comando non era nella posizione giusta per osservare la superficie lunare. I ricercatori, che hanno esaminato queste osservazioni per stimare l’emissione del background nei raggi X, non sono ancora del tutto sicuri sull’origine di questi flash, che però appaiono sempre in una particolare configurazione: quando l’asta di un altro strumento, quello per le osservazioni nei raggi gamma, era dispiegata verso l’esterno per effettuare le misure. «Potrebbe trattarsi di luce solare riflessa sull’asta, ma anche di un effetto strumentale legato per esempio al movimento della componente meccanica», spiega Kuulkers. L’enigma resta irrisolto, anche se sembra improbabile che la causa possa essere di natura astrofisica. «Una delle cose interessanti è che nessuno ne ha mai fatto menzione negli articoli degli anni Settanta», commenta Gloudemans. «Probabilmente non erano interessati».

Del resto, l’obiettivo primario delle osservazioni effettuate con lo spettrometro era studiare la superficie della Luna: i dati venivano analizzati rapidamente, i risultati pubblicati e il resto semplicemente ignorato. Adesso però, ricostruita la risposta dello strumento, gli astrofisici potranno riesaminare tutte le osservazioni ai raggi X effettuate dalle missioni Apollo 15 e 16, soprattutto quelle delle sorgenti cosmiche registrate nel viaggio di rientro verso la Terra, quelle da cui ha avuto origine, tredici anni fa, questa ricerca. Oltre all’importanza storica di questi dati, fa notare Campana, «molte sorgenti X sono rapidamente variabili, quindi avere la misura del flusso, anche un solo data point nel 1971 o nel 1972 può essere utile per ricostruire la sequenza temporale della loro emissione».

Allora l’astronomia X, agli albori, contemplava principalmente strumenti a bordo di palloni atmosferici e razzi-sonda, che potevano raccogliere dati per periodi di tempo molto limitati. Il primo satellite dedicato a osservare il cosmo in questa banda dello spettro elettromagnetico, Uhuru, era stato lanciato solo alla fine del 1970 e avrebbe operato fino al 1973. Lo strumento a raggi X delle missioni Apollo 15 e 16 offriva – e offre tuttora – l’opportunità di avere dati complementari e simultanei ad alcune delle prime osservazioni di sorgenti X della storia, peraltro effettuate con rivelatori basati su una tecnologia molto simile a quella di Uhuru. «È stato un po’ come tornare alle basi della nostra disciplina», commenta Campana. «Stiamo parlando di uno strumento costruito nel 1970 e lanciato nel 1971, pochi anni dopo le prime osservazioni di Bruno Rossi e Riccardo Giacconi. Le persone che hanno costruito questi strumenti hanno fatto la storia dell’astronomia X negli anni Settanta, che ha reso possibile la rivoluzione dell’astrofisica delle alte energie con tutti i satelliti che sono venuti dopo».

Anche se realizzate con strumentazione pionieristica, queste osservazioni hanno molto da dire ancora oggi. È per questo che Kuulkers è entrato in contatto con un altro astronauta della Apollo 15: il comandante David Scott, famoso anche per aver ripetuto sulla Luna – e quindi senza resistenza dell’aria – l’esperimento di Galileo sulla caduta dei corpi. «Volevamo capire come avevano fatto le osservazioni», racconta il ricercatore. Tutte le attività degli astronauti – dall’accensione degli strumenti alle osservazioni, fino all’eliminazione dei liquidi corporei – erano pianificate in anticipo e documentate nei diari di bordo pre-volo, disponibili negli archivi Nasa, ma la descrizione delle osservazioni astronomiche non sembra contenere tutti i dettagli desiderati. Gli appunti degli astronauti, invece, non erano mai stati pubblicati. «Intervistare David Scott è stato molto utile: per alcune osservazioni siamo riusciti a determinare esattamente dove avevano puntato», aggiunge Kuulkers. «Dopo questa richiesta, hanno deciso di digitalizzare anche questi appunti, che ora sono disponibili online».

La morale della storia è chiara: archiviare i dati con saggezza, in un formato standard, e documentare il tutto con dovizia di dettagli, rende le osservazioni fruibili non solo nell’immediato futuro, ma anche molti anni più avanti. «È stata ed è una lezione importante per chiunque si occupi di strumentazione», afferma Campana. «Qualunque dato, osservazione o misura andrebbe trattata da chi la compie con la stessa dignità, perché non puoi sapere a priori se le tue osservazioni saranno utili per qualcuno tra cinquant’anni, ma sarebbe utile porsi sempre nell’ottica di rendere disponibile e ricostruibile tutta la filiera che va dallo strumento al dato scientifico in modo che questo possa essere riprodotto con affidabilità anche dalle generazioni future».

Anche Kuulkers, che sta scrivendo un altro articolo sul lavoro investigativo di ricostruzione dello strumento – e spera di concludere e pubblicare presto anche l’analisi delle sorgenti X – racconta di aver imparato moltissimo da questo studio in un campo per lui relativamente nuovo, quello della strumentazione. «È molto divertente, devi parlare con molte persone, chiedere, imparare tante cose», ammette il ricercatore. «Naturalmente c’è l’aspetto storico con tutte queste celebrazioni per i 50 anni che lo rende piacevole, ed è anche un lavoro rilassante perché non c’è la corsa allo scoop». Gloudemans, che per il dottorato si occupa di sorgenti molto più distanti della Luna – i quasar – e non conosceva molto delle missioni Apollo prima di questo progetto, è ormai diventata un’appassionata: «l’entusiasmo di Erik è contagioso», racconta, «e poi è pazzesco anche solo immaginare che degli astronauti abbiano volato così vicino alla Luna quando non c’erano ancora i telefoni cellulari». Nessuno dei tre ha dubbi che ci sia ancora molto da tirare fuori da queste osservazioni, anche se si tratta di un progetto secondario per tutti loro, coinvolti in molteplici altri programmi di ricerca e missioni spaziali. «Speriamo di poterlo fare entro l’anno», auspica Campana. «Magari per l’anniversario dell’Apollo 16».

Per saperne di più:

- Leggi su Astronomy & Astrophysics l’articolo “Re-evaluation of Lunar X-ray observations by Apollo 15 & 16” di A. J. Gloudemans, E. Kuulkers, R. Campana, A. Escalante, M. Kole e Y. Mollard