La prima simulazione della foto di un buco nero, pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics nel 1979. Crediti: Jean-Pierre Luminet/Cnrs Phototheque

All’inizio era un disegno. Proprio come nelle osservazioni astronomiche di un tempo, prima che l’avvento della fotografia rivoluzionasse lo studio del cosmo intorno alla metà dell’Ottocento. Solo che, quella volta, le osservazioni non c’erano. Quando l’astrofisico francese Jean-Pierre Luminet realizzò la prima visualizzazione realistica di un buco nero, nel 1978, questi corpi celesti stavano lentamente passando dal reame della pura speculazione teorica a quello dell’indagine astrofisica. Attraverso misure indirette, s’intende. Perché, se è vero che nulla sfugge all’attrazione dei buchi neri, questi oggetti compatti e ultra-densi se la passano raramente in solitaria. Anzi, sono spesso in compagnia – di stelle, gas o quant’altro trovino nel loro cantuccio di universo. Ed è l’interazione con quanto si trova nei paraggi a tradirli: stelle che viaggiano a velocità troppo elevate, gas che brilla più del previsto. Indizi rivelatori di un altrimenti riuscitissimo travestimento.

Per calcolare le proprietà della materia nel disco di accrescimento intorno al buco nero e tutti i possibili percorsi della luce in questa regione, Luminet usò un Ibm 7040, calcolatore a transistor allora in dotazione all’Osservatorio di Paris-Meudon. In mancanza di strumenti di visualizzazione adatti, però, dovette produrre l’immagine finale a mano, in un meticoloso esercizio di puntinismo: così copiò i dati provenienti dalle simulazioni, punto per punto, con inchiostro di china su carta fotografica la quale, una volta sviluppata, svelò per la prima volta il presunto aspetto di un buco nero. O meglio, dei suoi dintorni più immediati.

Perché il buco nero, beh, è nero. Esattamente come lascia intuire il calzante appellativo, in uso sin dagli anni Sessanta per identificare la soluzione trovata da Karl Schwarzschild alle equazioni della relatività di Albert Einstein, che descrive lo spaziotempo in prossimità di un oggetto massiccio, non rotante e a simmetria sferica. Qui lo spaziotempo è fortemente distorto, mostrando addirittura la parte nascosta del disco attraverso cui la materia circostante “cade” sul buco nero: una sagoma ormai inconfondibile, resa celebre dal film di Christopher Nolan ‘Interstellar’ trentacinque anni dopo il primo “disegno” di Luminet, richiedendo il lavoro di ben duecento esperti di grafica con la consulenza scientifica – pur con qualche licenza artistica – di Kip Thorne, fisico teorico Premio Nobel per la Fisica nel 2017.

La simulazione diventa realtà

C’era chi sognava i buchi neri e le loro “ombre” ben prima che l’hollywoodiano Gargantua entrasse nell’immaginario collettivo. Tra essi l’astrofisico Heino Falcke, che nel lontano 1999 propose l’idea di costruire una rete mondiale di radiotelescopi per osservare quello che Luminet aveva soltanto simulato. Si può fare, se si osserva a una lunghezza d’onda di 1,3 millimetri, avrebbero scritto su Nature Sheperd Doeleman e collaboratori alcuni anni più avanti, gettando le basi di una collaborazione internazionale – prima transatlantica, poi planetaria – destinata a diventare qualcosa oltre la leggenda: icona pop, meme virale, sensazione del web.

Ottenere una manciata di giorni di osservazioni in simultanea presso otto radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, nell’aprile 2017, era già di per sé un risultato ambizioso, ma dare un senso ai dati raccolti in una campagna pionieristica come questa è notevolmente più complesso. Quando la collaborazione Event Horizon Telescope annunciò, il primo aprile 2019, una imminente conferenza stampa, il mondo pregustava la prima fotografia di un buco nero, e chiunque avrebbe scommesso che si sarebbe trattato di Sagittarius A*, il “nostro” buco nero supermassiccio.

Fu un pesce d’aprile a scoppio ritardato. Dieci giorni più tardi, la collaborazione avrebbe sì mostrato la prima foto di un buco nero, ma non del gigante che si nasconde al centro della Via Lattea, a 27mila anni luce da noi. Sulle prime pagine dei quotidiani, in quell’ormai lontano aprile del 2019, ci finì M87*, il buco nero ancor più gigantesco che giace al centro di un’altra galassia, M87, a ben 55 milioni di anni luce dalla nostra. La foto, però, era accattivante al punto giusto, con quel fascino leggermente fuori fuoco da far invidia ai più audaci fotoreporter della galassia, e poi non c’erano termini di paragone, così nessuno ci rimase male. Il tanto atteso buco nero, quello nostro, si era invece rivelato un target molto più schivo e difficile da immortalare. Fino alla scorsa settimana.

«Personalmente, l’ho conosciuto venti anni fa e da allora lo amo e cerco di comprenderlo», ha dichiarato Feryal Özel, professoressa di astronomia all’Università dell’Arizona, durante la conferenza stampa organizzata dalla National Science Foundation il 12 maggio 2022. Parlando di Sagittarius A*, naturalmente. Per gli amici, Sgr A*. Oggetto la cui presenza si intuiva ormai da decenni, avendo fruttato anche il Premio Nobel per la Fisica 2020 ad Andrea Ghez e Rheinard Genzel. «Ma finora non avevamo un’immagine diretta a conferma che Sgr A* fosse effettivamente un buco nero».

Il sogno di una cosa

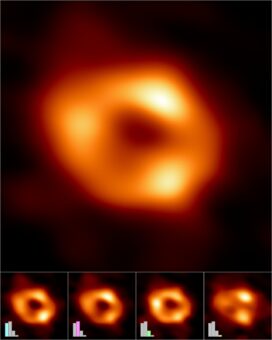

L’immagine di Sgr A*, prodotta calcolando la media di migliaia di immagini create utilizzando diversi metodi. In basso, un’immagine rappresentativa media per ciascuno dei quattro cluster in cui sono state raggruppate le immagini sulla base di caratteristiche simili. Crediti: Eht Collaboration

L’immagine rilasciata quel giorno è costata tre anni di lavoro aggiuntivo rispetto alla precedente. Cinque giorni di osservazione con otto radiotelescopi tra i più potenti al mondo, anche se «non tutte le antenne hanno osservato tutti i giorni», ha detto Violette Impellizzeri, astrofisica italiana all’Università di Leiden, nei Paesi Bassi, durante una diretta in streaming organizzata dall’Eso, lo European Southern Observatory, poco dopo lo storico annuncio. «Uno dei cinque giorni, il meteo era particolarmente buono, sono state usate tutte le antenne e si sono ottenuti i dati migliori. Questa immagine risale a quel giorno speciale, il 7 aprile, con il miglior meteo su tutte le stazioni».

Uno dei motivi per cui estrarre questa immagine dalle osservazioni ha richiesto un complicatissimo esercizio di analisi dati è la variabilità del soggetto. Chi conosce le basi della fotografia sa bene quanto scomodo possa essere ottenere un fermo immagine di qualcosa che si muove mentre la si cerca di riprendere: in questo caso, la materia orbita attorno a Sgr A* in pochi minuti, causando forti variazioni di luminosità tra un’osservazione e l’altra, nel corso di svariate ore. «Abbiamo usato diversi algoritmi e milioni di combinazioni di parametri per ottenere tutte le immagini», ha spiegato durante la diretta Rocco Lico, ricercatore italiano in forza all’Instituto de Astrofísica de Andalucía, in Spagna, e associato all’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). «La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle immagini mostrava un anello con una dimensione costante» – la firma nascosta del buco nero.

C’è di più. In maniera assolutamente irregolare, Sagittarius A* emette anche dei brillamenti, o flare, aumentando notevolmente la sua luminosità per un breve intervallo di tempo. È successo anche durante la campagna osservativa del 2017, che è stata accompagnata da osservazioni in banda infrarossa e nei raggi X per cercare di avere una visione quanto più completa possibile del fenomeno. «L’11 aprile siamo riusciti incredibilmente a catturare un flare, contro ogni previsione», ha aggiunto Sera Markoff, professoressa di astrofisica all’Università di Amsterdam. «Vediamo che la variabilità di SgrA* sembra cambiare, non sappiamo ancora cosa significhi ma è una cosa importante da capire prossimamente».

Oltre all’immagine e dieci pubblicazioni scientifiche, la collaborazione Event Horizon Telescope ha reso pubblici tutti i dati relativi alla campagna osservativa del 2017: sia quelli grezzi, accompagnati dagli algoritmi usati nell’analisi ed elaborazione, che i dati pesantemente elaborati. Secondo Michael Janssen del Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn, «questo è molto importante per la riproducibilità scientifica e per rispondere del nostro operato: adesso tutti possono ottenere i dati e passarli attraverso i nostri algoritmi oppure scrivere i propri algoritmi e riprodurre da zero tutto quello che abbiamo fatto».

L’orizzonte degli eventi futuri

Ha già fatto la storia della scienza, eppure si tratta solo dell’immagine ripresa durante un singolo giorno della prima campagna osservativa. «Abbiamo molte più osservazioni: più giorni, più campagne», ha aggiunto Lico, facendo riferimento anche alle osservazioni realizzate nel 2018, nel 2021 e nel 2022, attualmente in corso di analisi. Con questi dati, i ricercatori prevedono non solo di tracciare i cambiamenti strutturali e l’evoluzione temporale di Sgr A* e M87*, ma anche di studiare il cuore di altre galassie, dall’iconica Centaurus A a Oj 287, dove potrebbe nascondersi addirittura un sistema binario di buchi neri supermassicci. «Il meglio – forse – deve ancora venire. Almeno spero».

Gli osservatori che hanno osservato Sgr A* (in giallo) e quelli che si sono aggiunti alla rete più recentemente (in azzurro). Crediti: Eso/M. Kornmesser

Il network di radiotelescopi, nel frattempo, è cresciuto, con l’aggiunta di nuovi nodi in Arizona, Francia e Groenlandia. Più stazioni significa più sensitività e nuove baseline – coppie di antenne che osservano insieme, permettendo di indagare ancora più in dettaglio. Andare a caccia di eventuali getti lanciati dalle immediate vicinanze del buco nero, per esempio, come quelli che partono dal centro di M87 e che Markoff cerca nel cuore della Via Lattea da molti anni. «I nostri modelli lo prevedono» ha chiarito, «ma Sgr A* è centomila volte meno potente di M87, e in più c’è il complicato pasticcio nel centro galattico».

Al contrario di quanto accade allo spumeggiante buco nero al centro di M87, il nostro è noto per comportarsi in maniera piuttosto tranquilla. Eppure ci sono forti evidenze di un passato turbolento, come le famose “bolle di Fermi” – enormi lobi pieni di gas ad altissime temperature che si estendono al di sopra e al di sotto del piano galattico, scoperti dal telescopio spaziale a raggi gamma Fermi circa un decennio fa e originatisi, forse, da potenti getti, oggi inattivi. Secondo Ziri Younsi, ricercatore allo University College London, la vera domanda non è tanto la ricerca di un getto su grande scala ma chiedersi perché non ne vediamo uno: «è davvero entusiasmante avere l’opportunità di guardare al cuore della galassia e iniziare a rispondere a queste domande».

La prossima campagna osservativa dell’Event Horizon Telescope, prevista nel 2023, riserva un’altra novità: «l’aggiunta di una nuova frequenza, ancora più alta rispetto a quelle disponibili ora», ha detto Impellizzeri. «Questo ci aiuterà a guardare ancora più vicino al buco nero, poiché a frequenze più elevate la risoluzione è migliore». Intanto si sognano già missioni spaziali che possano coprire baseline ancora più estese per arrivare a conoscere, un giorno, altri buchi neri come adesso conosciamo il nostro.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal Letters l’articolo “First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way” di Eht Collaboration (2022)

- Leggi su ArXiv l’articolo “Seeing Black Holes : from the Computer to the Telescope” di J.-P. Luminet (2018)

- Leggi su Journal of Physics: Conference Series l’articolo “Imaging black holes: past, present and future” di H. Falcke (2017)

- Leggi su Nature l’articolo “Event-horizon-scale structure in the supermassive black hole candidate at the Galactic Centre” di S. S. Doeleman et al. (2008)

- Leggi su Astronomy & Astrophysics l’articolo “Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk” di J.-P. Luminet (1979)

Guarda l’intervista a Ciriaco Goddi su MediaInaf Tv: