C’era un tedesco, un francese, uno scozzese e un italiano… Sembra l’inizio di una barzelletta, ma in realtà è un pezzo di storia. Storia della fisica, in particolare dei rivelatori di onde gravitazionali alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. A quel tempo, negli Stati Uniti si gettavano le basi che avrebbero portato alla costruzione del Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (Ligo), artefice della prima osservazione, nel 2015, di questi affascinanti messaggeri del cosmo. Al di qua dell’oceano, invece, negli stessi anni la neonata collaborazione EuroGrav non riuscì in un analogo intento: costruire un grande osservatorio interferometrico per onde gravitazionali tutto europeo.

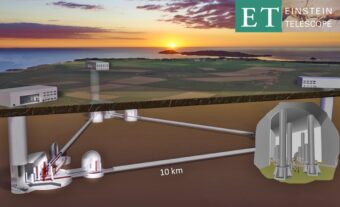

È una storia che ha ricostruito Adele La Rana, ricercatrice in storia della fisica all’Università di Verona e associata alla Sezione di Roma 1 dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), raccogliendo materiale d’archivio, corrispondenze e documenti al tempo riservati, effettuando un gran numero di interviste ai protagonisti delle vicende e confrontando questi ricordi con le fonti dell’epoca. Una storia quanto mai attuale oggi, mentre in Europa si discute di un nuovo, grande osservatorio per le onde gravitazionali: l’Einstein Telescope. Abbiamo raggiunto La Rana, che ha recentemente pubblicato i risultati di questa ricerca sulla rivista The European Physical Journal H, per saperne di più.

Oggi le onde gravitazionali sono un campo di ricerca “caldo” e in continua crescita. Eppure, appena quarant’anni fa, di tutto questo c’era poco più che un’idea, una visione. Può raccontarci lo spirito di quegli anni?

«Tutta questa vicenda si svolge negli anni Ottanta, quando il campo di ricerca sperimentale delle onde gravitazionali coinvolgeva un numero molto ristretto di persone a livello mondiale, divise per due grandi tipologie di esperimenti: la generazione dei rivelatori a barre criogenici, sviluppati a partire da quelli alla Weber (che erano a temperatura ambiente), e invece chi guardava a una nuova generazione di rivelatori, più impegnativa e più sfidante dal punto di vista tecnologico, le antenne interferometriche. In particolare l’Italia e il gruppo storico di Roma, guidato da Guido Pizzella e Edoardo Amaldi, stava sviluppando Explorer, destinato a detenere il primato del rivelatore più sensibile al mondo per un lungo periodo nel corso degli anni Novanta, che si trovava, non a caso, al Cern. Per quanto riguarda i rivelatori interferometrici, c’erano dei gruppi negli Stati Uniti che stavano cominciando a fare proposte alla National Science Foundation (Nsf) per quello che poi diventerà Ligo, mentre in Europa c’erano dei piccoli, sparuti gruppi che si dedicavano a sviluppare questa tecnica per le onde gravitazionali. Un gruppo era in Gran Bretagna, a Glasgow; uno in Germania, a Garching; uno, molto piccolo, in Francia, a Orsay, Parigi; e poi un altro, che ha un po’ un discorso a parte, a Pisa, guidato da Adalberto Giazotto».

Perché il gruppo italiano merita un discorso a parte?

«Il gruppo di Pisa non stava affrontando un argomento che, nel corso degli anni Ottanta e anche successivamente, era ritenuto di punta per la rivelazione interferometrica delle onde gravitazionali. Stava affrontando una questione diversa: quella dell’isolamento sismico degli specchi di un interferometro. Mentre gli altri tre gruppi europei erano tutti ottici e si concentravano sul problema ritenuto più impellente – l’interferometria laser, ovvero la tecnologia per realizzare la misura stessa, ndr – Giazotto aveva creato un gruppo per un altro problema, che si è rivelato poi altrettanto importante. Se si sono rivelate le onde gravitazionali nel 2015, a quelle frequenze così basse, è anche perché c’era un isolamento adeguato degli specchi in Ligo a quelle frequenze, a cui normalmente il rumore sismico è preponderante».

Come mai questa direzione diversa?

«Da un lato, mancava l’expertise in ottica. Adalberto Giazotto veniva dalle alte energie: voleva fare fisica di frontiera, partendo da qualcosa che era nuovo, in Italia, e scelse qualcosa in cui poteva dare un contributo, distaccandosi da una competizione troppo elevata con i gruppi che in Europa erano invece esperti di metrologia ottica da anni e anni. L’altro aspetto fondamentale è che aveva guardato con grande attenzione all’inizio degli anni Ottanta alle osservazioni di pulsar, che per lui rappresentavano un traguardo di rivelazione alle frequenze basse, intorno ai 10 Hz. Le pulsar – questo è essenziale – sono rivelabili da un unico rivelatore perché, essendo sorgenti continue, puoi osservarle per tanto tempo, integrare il segnale ed estrarlo dal rumore proprio perché continuo».

Finora, però, le onde gravitazionali da pulsar non sono ancora state viste…

«Lui guardava molto oltre perché voleva un’indipendenza di rivelazione. Voleva avere la possibilità di osservare con un solo rivelatore, a prescindere da tutto quello che succedeva nel mondo, se fossero o meno stati costruiti rivelatori altrove. Andare a 10 Hz significava lavorare sul rumore sismico».

La scelta di lavorare sul rumore sismico in Italia ha qualche legame con l’elevato rischio sismico in tanta parte del nostro paese?

«Non saprei, non ci ho mai pensato. Però considera che Virgo poi è stato costruito in Italia, e uno dei siti più competitivi per il futuro grande interferometro europeo, l’Einstein Telescope, è quello di Sos Enattos, in Sardegna, che è una regione sismicamente molto stabile. Non so se ci sia stata questa suggestione su Giazotto… Di sicuro c’è qualcosa che mi ha ripetuto più volte Stefano Vitale, principal investigator del Lisa Technology Package payload sulla missione Lisa Pathfinder dell’Esa: fin da Galileo, il concetto di massa inerziale è storicamente italiano. L’inerzialità delle masse di prova, che devono essere quanto più possibile vicine alla condizione di caduta libera, è uno dei due aspetti fondamentali nella rivelazione di onde gravitazionali, oltre a essere in grado di misurare variazioni di distanze minimali, dell’ordine di un decimillesimo del diametro di un protone. E l’inerzialità a cui puntava Giazotto è legata all’isolamento sismico».

Tornando a quegli anni, come procede la storia dei quattro gruppi europei?

L’interferometro Virgo a Cascina, in provincia di Pisa. La freccia indica il luogo dove è conservata la barra criogenica Explorer, l’esperimento di Amaldi e Pizzella, che ha funzionato al Cern fino al 2012. Crediti: Maurizio Perciballi

«Erano piccoli gruppi. Mettere su uno o più rivelatori interferometrici di onde gravitazionali in Europa è un’impresa molto grossa, che richiede un grande salto di scala sia nel numero di persone coinvolte che in fondi e infrastrutture. Questi gruppi lavoravano su quelli che possiamo definire “esperimenti da banco”, in particolare i tre gruppi ottici non erano abituati a grandi collaborazioni. Adalberto Giazotto invece aveva lavorato al Cern: questo ha un grosso rilievo quando è servito il salto di scala. Salto di scala che si vede già in Virgo, dal numero di persone che ci lavorano – decine e decine, rispetto alle dieci-venti persone che lavoravano alle barre risonanti come Explorer».

«È un campo molto sfidante, accolto da molto scetticismo: vedere lo spostamento di oggetti macroscopici, gli specchi, di una distanza pari a un decimillesimo del raggio di un protone, appariva come un’impresa ai limiti dell’impossibile. La stessa comunità astrofisica in Italia non sempre ha creduto in questa possibilità. L’appoggio maggiore, in Italia, è arrivato dalla comunità delle alte energie: Nicola Cabibbo, presidente Infn alla fine degli anni Ottanta, ma anche Luciano Maiani, che da presidente Infn ha firmato l’accordo tra Italia e Francia che fa nascere Virgo nel 1994. Entrambi venivano da Roma, avevano seguito il lavoro di Amaldi e Pizzella sulle barre criogeniche e hanno colto il potere di innovazione e il potenziale di successo di una nuova tecnologia».

Perché EuroGrav?

«Una grande collaborazione era fondamentale per la natura del fenomeno da indagare: questo piccolissimo segnale in un rumore completamente soverchiante si può rivelare solamente se si hanno analisi in coincidenza da più rivelatori. Questo significa grosse strutture, costi enormi, e per questo serve unire le forze tra più paesi, presentandosi alla Comunità europea e alle diverse commissioni come gruppi che lavorano insieme: più si appare uniti, più si ha la possibilità di ricevere i fondi. Una figura essenziale in questa fase, in cui si dibatteva su come creare una collaborazione tra i piccoli gruppi – EuroGrav nasce tra il 1987 e il 1988, ndr – è un personaggio esterno alla ricerca delle onde gravitazionali: Ian Corbett. A capo del Rutherford Appleton Laboratory, in Gran Bretagna, Corbett ha un ruolo importante nello Science and Engineering Research Council, l’organo di finanziamento della ricerca inglese, e fa da coordinatore dei primi tentativi di mettere su una collaborazione. Viene dalle alte energie, quindi si può dire che il Cern fa un po’ da maestro: uno dei modelli di cui si discuteva all’epoca per EuroGrav era proprio qualcosa di simile al Cern, anche se forse non era il modello più adatto. Probabilmente, essendo un campo più vicino all’astrofisica, Eso sarebbe un modello più adatto, oppure le collaborazioni usate dai grandi array interferometrici della radioastronomia».

E perché si arenò?

«Da una parte, c’è la componente umana. I piccoli gruppi, dicevamo, non sono abituati alle grandi collaborazioni, quindi ci sono competizione e diverse priorità. Questo è importante anche adesso, mentre si fanno i negoziati per Einstein Telescope, in cui si combatte anche per il sito, anche se oggi il campo di ricerca è gigantesco. Al tempo, c’era sicuramente tensione tra la possibilità di interagire in maniera vincente con le proprie agenzie nazionali e la possibilità di interagire con la Comunità europea come insieme di gruppi».

«E poi, la grande storia: nel 1989 cade il muro di Berlino e comincia il difficile processo di riunificazione della Germania, compreso il settore ricerca, che richiede fondi. La Germania deve fare un passo indietro rispetto a questo progetto ambizioso che richiede risorse importanti. In Inghilterra c’è la caduta della Thatcher, molte risorse vengono allocate verso progetti di tipo astrofisico, al servizio di una comunità più grande. In Italia si è realizzato un piccolo miracolo in un certo senso, perché si è mobilitata la comunità delle alte energie: a un certo punto, Infn ha preso in mano il progetto in maniera seria, considerandolo non un obiettivo irraggiungibile ma una sfida che andava raccolta».

Se EuroGrav non riuscì a decollare, invece Virgo – collaborazione tra Italia e Francia – ce l’ha fatta. Come è stato possibile?

Alain Brillet, fondatore francese di Virgo, con Adele La Rana presso il sito di Cascina nel 2017. Crediti: Maurizio Perciballi

«Un elemento chiave è stata la grande capacità di discussione scientifica di Adalberto Giazotto e del suo corrispettivo francese, Alain Brillet, esperto di laser e interferometria a livello internazionale, che sono stati molto convincenti. Ovviamente c’era una disposizione all’interno di Infn verso le onde gravitazionali: c’era una tradizione già in corso, grazie al fatto che l’Infn dagli anni Ottanta finanziava Explorer. Era qualcosa che agiva in continuità: passare da una vecchia generazione di rivelatori a un investimento su una nuova».

La nascita della collaborazione italo-francese ha in qualche modo ostacolato la formazione di una collaborazione europea più grande?

«Inizialmente i tre attori della possibile collaborazione europea erano i gruppi ottici di Glasgow, Garching e Parigi. L’interlocutore italiano entra in modo non perfettamente armonico all’inizio, tra il 1985 e il 1989. Il gruppo italiano entra in contatto con quello francese, ma nei successivi dibattimenti tra i gruppi ottici e anche con quelli americani per coordinarsi a livello internazionale, Giazotto non viene mai invitato e la collaborazione che sta nascendo tra Italia e Francia viene resa nota solo nel 1987. Questa situazione è molto spiacevole per i gruppi tedesco e britannico, che si ritrovano a progettare due interferometri in Europa mentre il gruppo francese, senza dire nulla, sta concertando di farne uno con l’Italia. È chiaro il perché: il gruppo francese non si sentiva sufficientemente riconosciuto, essendo il gruppo più giovane e non avendo un proprio prototipo di rivelatore, quindi temeva di avere un ruolo subalterno. Il gruppo italiano invece aveva competenze complementari a quelle di Brillet e colleghi e offriva l’opportunità di una collaborazione completamente alla pari. Oltre alla scienza, ha contato molto la fiducia di poter collaborare davvero».

Ci sono altri fattori che contribuirono al fallimento di EuroGrav?

«Sì, un altro motivo fu la differenza tra gli approcci scientifici, che si manifesta subito. Gli scozzesi e i tedeschi hanno già dei propri prototipi di interferometro di alcuni metri su cui testare le tecnologie, seguendo un approccio molto sistematico. D’altro canto, i francesi non hanno un prototipo, né ovviamente gli italiani, e il loro approccio è diverso: essendo gli ultimi a entrare in questo campo, non intendono perdere tempo sui prototipi, anche perché i problemi da affrontare passando dal metro al chilometro saranno molto diversi e le tecnologie vanno testate su chilometri. Il gruppo scozzese e il gruppo francese si scambiano lettere infuocate con parole molto forti».

Può darci un esempio di questi scambi?

«I francesi rimproveravano agli scozzesi la mancanza di fiducia: ci vedete come dei cowboy che partono all’attacco di questo campo così difficile “alla latina”, con passione ma senza un prototipo, scrivevano. L’approccio scientifico diverso – se lavorare senza prototipo è impensabile per scozzesi e tedeschi, gli italiani e i francesi non sono affatto convinti della validità di un prototipo su scala ridotta, ndr – è veramente sostanziale e ancora adesso c’è una fortissima sensibilità tra i protagonisti dell’epoca su questo argomento».

Chi ha avuto la meglio, secondo lei?

I fisici tedeschi Walter Winkler (a sinistra) e Karl Maischberger (a destra) al lavoro su un prototipo di interferometro laser nel 1977. Crediti: Mpg

«Dal mio personale punto di vista, è stata probabilmente vincente la collaborazione italo-francese perché hanno costruito Virgo e hanno visto le onde gravitazionali. Alla fine, tedeschi e inglesi non hanno avuto il loro interferometro e si sono uniti a Ligo (nel 1997, ndr) quindi hanno avuto un ruolo un po’ subalterno. È vero che in Germania si è costruito Geo-600 che è stato cruciale per la riuscita di Ligo e anche di Virgo perché ha permesso di testare alcune tecnologie fondamentali per la rivelazione, però il loro ruolo non è stato abbastanza riconosciuto. È un peccato che siano rimasti schiacciati nell’ombra di Ligo».

In un certo senso, è stato più facile per tedeschi e britannici entrare nella collaborazione statunitense che in quella italo-francese?

«Gli eventi dimostrano che è così. C’era un legame privilegiato tra il gruppo di Glasgow e gli Stati Uniti perché il loro leader iniziale, Ron Drever, si era spostato a Caltech. E poi il gruppo tedesco e quello britannico collaboravano da più tempo, sin dagli anni Settanta, e nelle dinamiche dei piccoli gruppi, questo conta. Del resto, non esisteva una comunità delle onde gravitazionali strutturata: c’erano piccoli gruppi che interagivano tra loro ma non c’erano conferenze dedicate, ci si incontrava nei congressi di relatività generale. Questo fu un altro grosso motivo che portò al fallimento di EuroGrav. Una forma di coordinamento, con referaggi e interazioni più strutturate, avrebbe certamente aiutato a vedere i vantaggi di una collaborazione europea rispetto alle singole collaborazioni già avviate; un comitato scientifico sovranazionale avrebbe certamente aiutato a non perdere l’occasione di avere un osservatorio interferometrico in Europa».

E perché invece negli Stati Uniti andò in maniera differente?

«Anche negli Stati Uniti c’era una comunità decisamente piccola, ripartita tra Caltech, dove c’erano il teorico Kip Thorne e Ron Drever, che era stato chiamato da Glasgow, e il Mit, dove c’era Rainer Weiss, grande iniziatore dell’idea di un interferometro per le onde gravitazionali. E anche loro ebbero difficoltà enormi: i vari passaggi per avere finanziamenti dalla Nsf sono stati contrastati, alcuni referee avevano messo in dubbio la possibilità di successo, parlando di un’impresa “fallita già dall’inizio”. Ci furono anche lì molti problemi interni, tra i gruppi al Caltech e Mit. La riuscita di Ligo si deve molto a chi è stato scelto come principal investigator una volta decisa la costruzione: Berry Barish, un leader scientifico capace di mettere d’accordo davvero le persone. Di lui è stato detto che avrebbe dovuto vincere il Premio Nobel non solo per la fisica ma anche per la pace. È il leader per eccellenza, chiamato nei grossi progetti perché riesce a mettere d’accordo e far lavorare bene le persone».

Cosa ha contribuito in seguito a formare la comunità internazionale delle onde gravitazionali come la conosciamo oggi?

«Il primo fattore è stato l’approvazione dei progetti Virgo e Ligo, quasi allo stesso tempo, all’inizio degli anni Novanta, in Europa e negli Stati Uniti. A quel punto si faceva impellente la necessità di creare una comunità e delle conferenze apposite. Non a caso, la prima (nel 1994, ndr) viene intitolata a Edoardo Amaldi. Nasce un po’ in sordina, a Frascati: ancora non si sapeva che sarebbe diventata la prima conferenza periodica della comunità delle onde gravitazionali. La seconda volta (nel 1997, ndr) viene fatta al Cern e in quell’occasione nasce un coordinamento internazionale, il Gravitational Wave International Committee (Gwic), grazie anche all’intervento di Barry Barish, la cui capacità legante è stata essenziale per tanti motivi. Lui stesso propone di organizzare la prossima conferenza Edoardo Amaldi negli Stati Uniti (nel 1999, ndr). Tutto questo crea comunità».

Quanto somiglia questa storia a ciò che sta accadendo adesso con Einstein Telescope? Corriamo rischi simili oppure possiamo avere fiducia?

«È una domanda molto difficile. Da storica, è un’analisi troppo ravvicinata, sono cose che stanno accadendo adesso, mentre parliamo. Ci sono alcune grosse differenze: adesso sappiamo che le onde gravitazionali esistono – o meglio, lo sapevamo anche prima, ma sappiamo che possono essere rivelate direttamente, studiate, e contribuiscono a studiare sorgenti astrofisiche che prima apparivano incerte, come la collisione tra buchi neri o la kilonova. Avere la certezza della rivelazione pone uno dei grossi interrogativi fuori dalla discussione: sicuramente è utile, importante e cruciale costruire Einstein Telescope perché ci serve per studiare frontiere nuove. Altra differenza: la comunità è grande, non è più piccola. Ha le sue strutture organizzative, sono in corso di sviluppo grosse collaborazioni anche con la grande comunità astrofisica che è abituata da decenni, addirittura già da fine Ottocento, alle collaborazioni internazionali. Interfacciarsi adesso ha una grande utilità per capire come strutturare le collaborazioni».

«È ovvio che ci sono fortissime competizioni. Sono in corso grosse discussioni per quanto riguarda la location e c’è una tensione della parte centro-europea – Olanda, Belgio e Germania – attorno all’organizzazione Nikhef olandese per collocare Einstein Telescope nel sud del Limburg, una zona strategica al confine tra i tre paesi. Per quanto riguarda la stabilità sismica, la proposta italiana di Sos Enattos, in Sardegna, è sicuramente più valida: dal punto di vista sismologico è migliore. Ci sono tante azioni presso le agenzie nazionali: olandesi, tedeschi e belgi spingono verso i propri enti nazionali, che sono molto favorevoli a mettere a disposizione una enorme somma, mentre in Italia non c’è ancora una risposta definitiva sullo stanziamento di Sos Enattos. Purtroppo è molto simile a quanto è successo allora».

Qual è la lezione più grande che Einstein Telescope può imparare dalla storia di EuroGrav?

«Che bisogna fare l’Europa. La lezione più grande, non solo da EuroGrav ma anche guardando a modelli vincenti come Eso e il Cern, è che l’alleanza fa la forza. Dobbiamo prendere coscienza che siamo scienziati, siamo fisici, siamo astrofisici europei, e che l’Europa è una realtà in cui dobbiamo cercare di esercitare quanto più possibile l’integrazione e la collaborazione, anche da un punto di vista scientifico. Perché questo, alla lunga, paga. Secondo me è questo il grosso insegnamento: mettere da parte le competizioni nazionali al servizio di una visione più europeista, che poi alla lunga è più appagante».

Per saperne di più:

- Leggi su The European Physical Journal H l’articolo “EuroGrav 1986–1989: the first attempts for a European Interferometric Gravitational Wave Observatory” di Adele La Rana