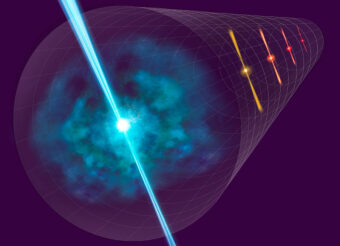

Rappresentazione artistica dell’impiego dei gamma ray burst per determinare le distanza nello spazio. Credito: Naoj

Misurare le distanze è da sempre una tra le sfide cruciali dell’astronomia. E una tra le più complesse. Non è passato nemmeno un secolo – era il 30 dicembre 1924 – dallo storico annuncio di Edwin Hubble sulla prima ragionevole stima della distanza della galassia di Andromeda, fino ad allora ritenuta erroneamente parte della Via Lattea. Misura resa possibile grazie alla scoperta da parte di Henrietta Leavitt di un particolare tipo di stelle variabili – le cefeidi – la cui luminosità è correlata al periodo di pulsazione. Un vincolo che consentì l’impiego di queste stelle pulsanti come candele standard, aggiungendo così un nuovo strumento alla cassetta degli attrezzi dei misuratori di distanze astronomiche: dopo la parallasse, molto precisa ma applicabile solo a oggetti relativamente vicini a noi, la luminosità.

La relazione fra luminosità e distanza è facile da intuire, la sperimentiamo tutti osservando al buio una qualsivoglia fonte di luce: più si allontana e più sembra affievolirsi. La parola chiave, qui, è sembra. La luce della fiammella d’una candela, infatti, è sempre la stessa, che si trovi sul tavolo al quale stiamo cenando o sul ponte d’una barca all’orizzonte. La prima ci sembrerà però molto più intensa della seconda. Gli astronomi, quando parlano della brillantezza d’un corpo celeste, distinguono infatti tra magnitudine assoluta e magnitudine apparente. La relazione fra la quantità di luce – dunque di fotoni – che un oggetto emette e la quantità che giunge fino a noi è piuttosto semplice: supponendo per semplicità che la luce si distribuisca in ogni direzione allo stesso modo, come una sfera, la vedremo farsi sempre più fioca man mano che la superficie della sfera aumenta. E poiché l’area d’una sfera aumenta in modo proporzionale al quadrato del raggio, ecco che conoscendo sia la luminosità assoluta che quella apparente di un oggetto possiamo calcolare la sua distanza da noi.

Misurare la luminosità apparente – il cosiddetto flusso – d’un oggetto celeste non crea particolari problemi: basta osservarlo con strumenti opportuni (l’occhio, per esempio, non è tra i più indicati: molto meglio un fotometro). Diverso il discorso per la luminosità assoluta: quella occorre conoscerla. Ed è qui che entra in gioco l’importanza in astronomia del concetto di candela standard: vale a dire, di oggetti la cui luminosità assoluta sia nota a priori, così da poterne derivare la distanza semplicemente misurandone la luminosità apparente. Purtroppo però le stelle non sono come le lampadine: non hanno un’etichetta che ne riporti i lumen. Tranne alcune. Le cefeidi, appunto, o le supernove di tipo Ia: sorgenti preziosissime per la misura delle distanze e dette, appunto, candele standard in quanto la loro luminosità assoluta – per una serie di peculiarità fisiche che le contraddistinguono – è relativamente ben conosciuta.

Tutto risolto, dunque? Niente affatto. Barre d’errore e ambiguità a parte, ci sono limiti d’applicabilità. Le cefeidi vanno bene per misurare la distanza di galassie vicine, per esempio, ma sono troppo deboli per quelle più lontane. Per queste ultime si deve far ricorso alle supernove di tipo Ia, che in quanto esplosioni sono fenomeni molto più intensi. Certo, sono anche più rare, ma poiché le galassie lontane sono assai più numerose di quelle vicine, il loro numero è comunque sufficiente.

Maria Giovanna Dainotti (National Astronomical Observatory of Japan) e, sulla lavagna, la formula della luminosità di picco dei Grb. Crediti: Media Inaf

Per quanto intense, però, nemmeno le supernove di tipo Ia sono sufficienti se vogliamo spingerci a misurare distanze cosmologiche. Oltre gli undici miliardi di anni luce occorre qualcosa di ancora più potente, di ancora più luminoso. Qualcosa come i lampi di raggi gamma (Grb, dall’inglese gamma ray burst): esplosioni d’energia seconde solo al big bang. Peccato che essere potenti non basti, per funzionare come candela standard: occorre anche essere, appunto, standard.

Ed è qui che entra in gioco uno studio, pubblicato la settimana scorsa su The Astrophysical Journal Supplement Series, guidato da un’astrofisica originaria di Salerno – ma da tempo cittadina del mondo, come testimoniano le sue numerose affiliazioni statunitensi e giapponesi – che molti lettori di Media Inaf già conoscono, proprio per i suoi studi sui lampi di raggi gamma: Maria Giovanna Dainotti. Analizzando nei dati d’archivio di vari telescopi da terra e dallo spazio – come il giapponese Subaro e il satellite Swift della Nasa – le variazioni nel tempo delle curve di luce di 500 Grb, Dainotti e colleghi sono riusciti a identificarne 179 dalle caratteristiche assai promettenti: caratteristiche che li accomunano, segno dunque che si tratta di eventi causati da processi fisici simili. Lo studio delle loro curve di luce, in particolare, ha consentito al team guidato da Dainotti di stimare per ciascuno di questi lampi gamma la luminosità e la distanza, così da poterli ora utilizzare strumenti per determinare alcuni parametri cosmologici. Un passo importante verso il futuro impiego dei Grb come candele standard.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal Supplement Series l’articolo “The Optical Two and Three-Dimensional Fundamental Plane Correlations for Nearly 180 Gamma-Ray Burst Afterglows with Swift/UVOT, RATIR, and the SUBARU Telescope”, di Maria Giovanna Dainotti, Sam Young, L. Li, K. K. Kalinowski, Delina Levine, D. A. Kann, Brandon Tran, L. Zambrano-Tapia, A. Zambrano-Tapia, B. Cenko, M. Fuentes, E. G. Sánchez-Vázquez, S. Oates, N. Fraija, R. L. Becerra, A. M. Watson, N. R. Butler, J. J. González, A. S. Kutyrev, W. H. Lee, J. X. Prochaska, E. Ramirez-Ruiz, M. G. Richer e S. Zola