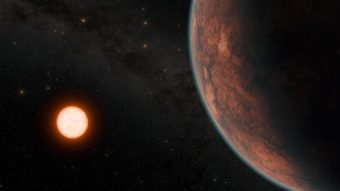

Rappresentazione artistica di Gliese 12 b, che orbita intorno ad una stella nana rossa fredda a 40 anni luce dalla Terra. Il pianeta promette di dire agli astronomi di più su come i pianeti vicini alle loro stelle conservano o perdono le loro atmosfere. In questa rappresentazione Glise 12 b è mostrato conservare una sottile atmosfera. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/R. Hurt (Caltech-Ipac)

L’umanità è sempre stata molto curiosa di conoscere meglio lo spazio in cui vive. Una volta il confine oltre il quale scoprire una nuova terra era il mare, e la gioia provata quando veniva gridato dalla vedetta dall’albero “Terra!” per avvertire i compagni dell’arrivo in una regione inesplorata era altissima. Oggi, mentre la ricerca si spinge sempre più lontano, sono gli astrofisici a gridare, in un laboratorio invece che su una barca, “un pianeta Earth-like!”.

La ricerca di esopianeti negli ultimi anni ha portato alla scoperta di tantissimi nuovi mondi, ma solo una manciata di essi sono temperati e simili alla Terra. Nonostante siano rari non sono però impossibili da trovare: il “grido” – sotto forma di articolo scientifico, pubblicato la setimana scorsa su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – si è udito anche molto di recente, giusto la settimana scorsa, con l’annuncio della scoperta di Gliese 12 b: un esopianeta che orbita ogni 12.8 giorni intorno alla sua stella ospite, Gliese 12, situata a 40 anni luce da noi nella costellazione dei Pesci, e con dimensioni paragonabili a quelle di Venere – quindi leggermente più piccolo della Terra. E simile a quella della Terra è la sua temperatura superficiale, stimata attorno a 42 °C, dunque inferiore a quella della maggior parte dei circa cinquemila esopianeti confermati finora. Questo, però, assumendo che non abbia atmosfera, che è il prossimo obiettivo da indagare per accertarsi che il pianeta sia potenzialmente abitabile.

Gliese 12 b potrebbe avere un’atmosfera simile a quella terrestre, una più simile a Venere – il nostro vicino, che ha sperimentato un effetto serra fuori controllo che lo ha reso un inferno a 400 °C – senza atmosfera, o forse un tipo di atmosfera ancora diverso, non presente nel nostro Sistema solare. La risposta alla domanda sull’atmosfera del pianeta è vitale, in quanto rivelerebbe se l’esopianeta ha temperature adatte all’esistenza sulla sua superficie di acqua in forma liquida – e forse la vita. La risposta a questo quesito permetterebbe anche di mettere alla prova alcune ipotesi sul come e perché la Terra e Venere si sono evolute in modo così diverso.

Gliese 12 b non è il primo esopianeta simile alla Terra a essere stato scoperto, ma c’è comunque solo una manciata di mondi simili – sottolinea la Nasa – che meritano uno sguardo più attento. Il pianeta è stato presentato come “il mondo più vicino, transitante, temperato, delle dimensioni della Terra individuato fino ad oggi”, e un potenziale obiettivo per ulteriori indagini da parte del James Webb Space Telescope.

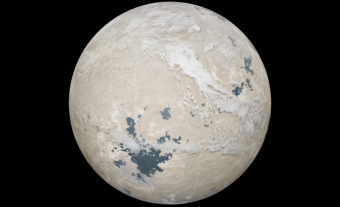

Rappresentazione artistica di Proxima Centauri b l’esopianeta simile alla Terra più vicino a noi — a 4 anni luce di distanza — e probabilmente il più famoso. Non essendo un pianeta in transito c’è ancora molto da imparare, compreso se abbia un’atmosfera e il potenziale per ospitare la vita. Crediti: Nasa Visualization Technology Applications and Development (Vtad)

Come già detto Gliese 12 b non è l’unico pianeta extrasolare simile alla Terra: il più vicino a noi – e forse il più famoso – è Proxima Centauri b, che dista solo 4 anni luce. Nonostante la vicinanza, però, non essendo un pianeta che possiamo osservare in transito davanti alla propria stella, non lo conosciamo ancora bene – in particolare, non sappiamo se abbia un’atmosfera e il potenziale per ospitare la vita. La maggior parte degli esopianeti sono transitanti, ovvero sono stati individuati utilizzando il metodo dei transiti: quando un pianeta passa davanti — dal nostro punto di vista — alla sua stella ospite, provoca un calo della luminosità della stella. Non solo: durante il transito, la luce della stella passa attraverso l’eventuale atmosfera del pianeta, che ne assorbe alcune lunghezze d’onda. Poiché diverse molecole di gas assorbono colori diversi, il transito fornisce una serie di impronte chimiche che possono essere rivelate da telescopi come Webb e dalle quali è possibile ricavare la composizione chimica dell’atmosfera. A rendere d’interesse Gliese 12 b è anche il fatto che potrebbe aiutare a comprendere se le stelle del tipo più comune nella Via Lattea – le stelle fredde – sono in grado di ospitare pianeti temperati dotati di atmosfera e dunque potenzialmente abitabili.

«Gliese 12 b rappresenta uno dei migliori obiettivi per studiare se i pianeti delle dimensioni della Terra che orbitano attorno a stelle fredde possono mantenere la loro atmosfera, un passo cruciale per far avanzare la nostra comprensione dell’abitabilità dei pianeti nella nostra galassia», osserva a questo proposito Shishir Dholakia, studente di dottorato al Centre for Astrophysics alla University of Southern Queensland in Australia, che ha guidato la ricerca insieme a Larissa Palethorpe, studentessa di dottorato alla University of Edinburgh e University College London.

La stella ospite dell’esopianeta, Gliese 12, ha circa il 27 per cento delle dimensioni del nostro Sole e ha una temperatura superficiale che è circa il 60 per cento di quella della nostra stella. Tuttavia, la distanza che la separa dal pianeta è solo il 7 per cento della distanza tra la Terra e il Sole. Gliese 12 b riceve quindi dalla sua stella 1,6 volte più energia di quella che la Terra riceve dal Sole e circa l’85 per cento di quella che riceve Venere. Questa differenza nella radiazione solare è importante, perché significa che la temperatura superficiale del pianeta dipende fortemente dalle sue condizioni atmosferiche. Per un confronto, rispetto alla temperatura superficiale stimata di Gliese 12 b di 42°C, la Terra ha una temperatura superficiale media di 15 °C.

Le dimensioni stimate di Gliese 12 b potrebbero essere grandi quanto la Terra o leggermente più piccole — paragonabili a Venere nel nostro sistema solare. La rappresentazione di questo artista mette a confronto la Terra con diverse possibili interpretazioni di Gliese 12 b, da una senza atmosfera a una con una spessa atmosfera simile a Venere. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/R. Hurt (Caltech-Ipac)

«Le atmosfere intrappolano il calore e, a seconda del tipo, possono modificare sostanzialmente la temperatura superficiale effettiva», spiega Dholakia. «Quella che riportiamo è la “temperatura di equilibrio” del pianeta, quella che avrebbe se non ci fosse atmosfera. Gran parte del valore scientifico di questo pianeta è capire che tipo di atmosfera potrebbe avere. Dato che Gliese 12 b, quanto a quantità di luce ricevuta dalla propria stella, si trova tra la Terra e Venere, sarà utile per colmare il divario tra questi due pianeti nel Sistema solare».

«Si pensa che le atmosfere primordiali della Terra e di Venere siano state strappate via e poi ricostituite dal degassamento vulcanico e dai bombardamenti di materiale residuo nel Sistema solare», aggiunge Palethorpe. «La Terra è abitabile, ma Venere non lo è, a causa della completa perdita di acqua. Poiché in termini di temperatura Gliese 12 b si trova tra la Terra e Venere, la sua atmosfera potrebbe insegnarci molto sui percorsi di abitabilità che i pianeti seguono man mano che si sviluppano».

Un fattore importante per trattenere un’atmosfera è l’irrequietezza della stella ospite. Le nane rosse tendono a essere magneticamente attive, provocando frequenti e potenti brillamenti di raggi X, tuttavia le osservazioni – condotte anche da un team di astronomi di Tokyo usando il telescopio spaziale Tess della Nasa – suggeriscono che Gliese 12 non mostri segni di un comportamento così estremo, facendo dunque sperare che l’atmosfera di Gliese 12 b possa essere ancora intatta.

«Conosciamo solo una manciata di pianeti temperati simili alla Terra che sono abbastanza vicini a noi e soddisfano altri criteri necessari per questo tipo di studio, chiamato spettroscopia di trasmissione, utilizzando le facilities attuali», sottolinea Michael McElwain, astrofisico al Goddard Space Flight Center della Nasa e coautore dello studio giapponese condotto con Tess. «Per comprendere meglio la diversità delle atmosfere e gli esiti evolutivi di questi pianeti, abbiamo bisogno di più esempi come Gliese 12 b».

Per saperne di più:

- Leggi su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society l’articolo “Gliese 12 b, a temperate Earth-sized planet at 12 parsecs discovered with TESS and CHEOPS” di Shishir Dholakia, Larissa Palethorpe, Alexander Venner, Annelies Mortier, Thomas G Wilson, Chelsea X Huang, Ken Rice, Vincent Van Eylen, Emma Nabbie, Ryan Cloutier, Walter Boschin, David Ciardi, Laetitia Delrez, Georgina Dransfield, Elsa Ducrot, Zahra Essack, Mark E Everett, Michaël Gillon, Matthew J Hooton, Michelle Kunimoto, David W Latham, Mercedes López-Morales, Bin Li, Fan Li, Scott McDermott, Simon J Murphy, Catriona A Murray, Sara Seager, Mathilde Timmermans, Amaury Triaud, Daisy A Turner, Joseph D Twicken, Andrew Vanderburg, Su Wang, Robert A Wittenmyer e Duncan Wright

- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo “Gliese 12 b: A temperate Earth-sized planet at 12 pc ideal for atmospheric transmission spectroscopy”, di M. Kuzuhara, A. Fukui, J. H. Livingston, J. A. Caballero, J. P. de Leon, T. Hirano, Y. Kasagi, F. Murgas, N. Narita, M. Omiya, Jaume Orell-Miquel, E. Palle, Q. Changeat, E. Esparza-Borges, H. Harakawa, C. Hellier, Yasunori Hori, Kai Ikuta, H. T. Ishikawa, T. Kodama, T. Kotani, T. Kudo, J. C. Morales, M. Mori, E. Nagel, H. Parviainen, V. Perdelwitz, A. Reiners, I. Ribas, J. Sanz-Forcada, B. Sato, A. Schweitzer, H. M. Tabernero, T. Takarada, T. Uyama, N. Watanabe, M. Zechmeister, N. Abreu García, W. Aoki, C. Beichman, V. J. S. Béjar, T. D. Brandt, Y. Calatayud-Borras, I. Carleo, D. Charbonneau, K. A. Collins, T. Currie, J. P. Doty, S. Dreizler, G. Fernández-Rodríguez, I. Fukuda, D. Galán, S. Geraldía-González, J. González-Garcia, Y. Hayashi, C. Hedges, T. Henning, K. Hodapp, M. Ikoma, K. Isogai, S. Jacobson, M. Janson, J. M. Jenkins, T. Kagetani, E. Kambe, Y. Kawai, K. Kawauchi, E. Kokubo, M. Konishi, J. Korth, V. Krishnamurthy, T. Kurokawa, N. Kusakabe, J. Kwon, A. Laza-Ramos, F. Libotte, R. Luque, A. Madrigal-Aguado, Y. Matsumoto, D. Mawet, M. W. McElwain, P. P. Meni Gallardo, G. Morello, S. Munoz Torres, J. Nishikawa, S. K. Nugroho, M. Ogihara, A. Pel’aez-Torres, D. Rapetti, M. S’anchez-Benavente, M. Schlecker, S. Seager, E. Serabyn, T. Serizawa, M. Stangret, A. Takahashi, H. Teng, M. Tamura, Y. Terada, A. Ueda , T. Usuda, R. Vanderspek, S. Vievard, D. Watanabe, J. N. Winn e M. R. Zapatero Osorio