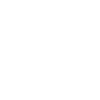

In primo piano, rappresentazione della curvatura dello spaziotempo in corrispondenza di grandi masse. Crediti: Esa/C. Carreau

Complici gli exhibit di tanti festival scientifici, siamo ormai abituati a immaginare lo spaziotempo come un telo elastico punteggiato qua e là da avvallamenti, depressioni e pozzi, laddove un buco nero o qualche altro oggetto massiccio – interpretato di solito da una pesante biglia – lo affossa. Ma potrebbero esserci anche innalzamenti, nel tessuto dello spaziotempo? Picchi, rilievi e montagne? Forse sì, o almeno questa è l’opinione di chi ritiene che la gravità – un effetto, o meglio, una manifestazione, secondo la relatività generale, della curvatura dello spaziotempo – abbia anche una controparte repulsiva, una sorta di antigravità.

Chi la eserciterebbe, questa repulsione? Cosa sarebbe in grado di “sollevarlo”, lo spaziotempo, invece d’affossarlo? Secondo alcuni fisici teorici, ad avere questa controintuitiva proprietà sarebbe qualcosa di ben noto e – per quanto non in abbondanza – presente ovunque attorno a noi: l’antimateria. E come funzionerebbe? Per rimanere nell’analogia del telo elastico, immaginiamo di poter guardare “da sotto” per vedere come apparirebbe l’altro lato del telo: in corrispondenza degli affossamenti vedremmo innalzamenti. E viceversa: laddove nello spaziotempo invertito un “anti buco nero” crea una profonda depressione, ecco che sul nostro versante d’universo ci ritroveremmo un picco. Vale a dire, una regione di spaziotempo che respinge tutto ciò che le si avvicina.

Va detto che si tratta di ipotesi confinate nel regno della matematica (almeno per ora), ma se le cose stessero effettivamente così materia e antimateria potrebbero non subire una reciproca attrazione gravitazionale, anzi: si respingerebbero. Con alcuni gradevoli corollari. Per esempio, potremmo forse fare a meno dell’energia oscura, perché magari basterebbe questa repulsione a spiegare l’espansione dell’universo. E non avremmo più l’imbarazzante problema di dover giustificare la scomparsa dell’antimateria dopo il big bang, visto che si potrebbe ancora trovare in qualche regione del cosmo.

Meraviglioso, no? C’è però almeno un problema: i dati sperimentali. Gli esperimenti condotti l’anno scorso al Cern dalla collaborazione Alpha, osservando il comportamento di atomi di anti-idrogeno in caduta libera, hanno dimostrato che materia e antimateria si attraggono, come previsto dal principio di equivalenza, e che l’antimateria è soggetta alla stessa accelerazione gravitazionale – o quasi – della materia ordinaria.

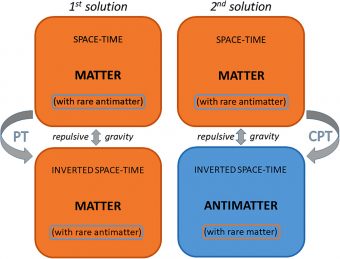

Rappresentazione schematica delle due soluzioni proposte da Villata al conflitto tra la gravità CPT e i risultati dell’esperimento Alpha-g. Nel primo caso (a sinistra), la gravità repulsiva su larga scala sarebbe data dall’interazione con la materia PT-trasformata (e non con l’antimateria) in un universo dominato dalla materia. Nel secondo caso (a destra), l’intera CPT si conserva, dando luogo a una gravità repulsiva materia-antimateria. Ma la minuscola quantità di antimateria immersa nel nostro spazio-tempo non può essere PT-trasformata. Crediti: M. Villata, Annalen der Physik, 2024

Ma c’è chi non si dà per vinto: Massimo Villata, ricercatore associato all’Inaf di Torino da tempo impegnato nelle ricerche sulla gravità repulsiva, ha pubblicato lo scorso aprile su Annalen der Physik – la stessa rivista sulla quale uscirono nel 1905 i quattro articoli storici di Einstein, e nel 1916 quello celebre sulla relatività generale – uno studio, disponibile in open access, nel quale propone due soluzioni (vedi schema a fianco) per salvare l’ipotesi della gravità repulsiva nonostante i risultati ottenuti al Cern.

Com’è possibile? I fisici della collaborazione Alpha avrebbero forse commesso qualche errore? «No, non credo che ci siano errori sperimentali», dice Villata a Media Inaf, «e quindi qui sulla Terra abbiamo attrazione tra una materia dominante e le minuscole briciole di antimateria che riusciamo a produrre. Posso sinceramente dire che me lo aspettavo, perché quell’esigua quantità di antimateria non può invertire il proprio spaziotempo, immersa com’è nel flusso temporale della pervasiva materia che la circonda. Sarebbe come gettare controcorrente una fogliolina in un fiume impetuoso e pretendere che possa risalire la corrente. Ma quel valore che trovano di 0.75 g (invece di 1 g), sebbene abbia una grande incertezza, potrebbe essere un indizio del tentativo della foglia di opporsi al fluire del fiume».

Se qui sulla Terra non possiamo apprezzarne gli effetti, dove bisognerebbe dunque andare, per misurare sperimentalmente l’antigravità? In quale luogo dell’universo si nasconderebbe, tutta questa antimateria respingente? La risposta che s’incontra nell’articolo di Villata è quasi ovvia: se cerchiamo qualcosa che respinge la materia, conviene andare a vedere anzitutto là dove la materia non c’è, o quanto meno scarseggia. Luoghi del genere nell’universo esistono: si chiamano vuoti cosmici. «Sono regioni ben note ad astronomi e cosmologi, immense “bolle” nell’universo dove la materia è quasi assente», spiega Villata. «E manifestano un notevole effetto repulsivo sulle galassie che le circondano. Sarebbero “isole” di spaziotempo invertito, alternate nel cosmo alle isole di materia occupate dagli ammassi di galassie».

Poiché dei vuoti cosmici, per lo meno di quelli più grandi dell’universo visibile, non solo sappiamo che esistono ma ne conosciamo anche la posizione in cielo, viene a questo punto naturale chiedersi perché non siamo mai riusciti a osservarla, tutta questa antimateria teoricamente in essi presente. «Non la vediamo», suggerisce Villata, «proprio perché emetterebbe radiazione cosiddetta “anticipata” (cioè l’altra soluzione delle equazioni di Maxwell nel vuoto, rispetto a quella della radiazione che ben conosciamo), per la quale non abbiamo (ancora) strumenti capaci di rivelarla. Basti pensare che i fotoni emessi dall’antimateria verrebbero nel nostro spaziotempo “percepiti” come fotoni emessi dal rivelatore per raggiungere l’anti-stella che li ha prodotti, cioè con un cammino spaziotemporale invertito. Quindi, là dove vediamo il buio nell’universo non sappiamo per ora dire se c’è il vuoto oppure antimateria».

Per saperne di più:

- Leggi su Annalen der Physik l’articolo “Antimatter Gravity and the Results of the ALPHA-g Experiment”, di Massimo Villata