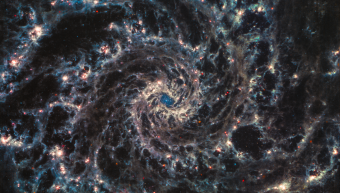

La galassia a spirale Ngc 628, ripresa con lo strumento Miri di Jwst. Crediti: Nasa / Esa / Csa / Judy Smith

Dodici anni fa, a marzo 2012, l’Agenzia spaziale europea (Esa) lanciava un concorso diverso dal solito: non si trattava di dare il nome a una sonda o mandare un disegno del proprio astro preferito. Hubble’s Hidden Treasures invitava il pubblico a tuffarsi nell’archivio del telescopio spaziale Hubble, oltre un milione di immagini raccolte in due decenni di onorato servizio, in cerca di panorami mozzafiato, viste avvincenti e dettagli curiosi – “tesori nascosti” ammirati fino ad allora soltanto da una manciata di scienziati. E non solo: l’obiettivo del concorso era quello di “sporcarsi le mani”, scaricando i dati in forma grezza ed elaborandoli per creare sfolgoranti immagini a colori di nebulose, stelle e galassie.

A Modesto, una cittadina nel nord della California, centocinquanta chilometri a est di San Francisco, Judy Smith aveva sempre sognato di possedere un telescopio e fotografare i corpi celesti. «La raccolta dei dati mi è sempre sembrata difficile e noiosa», racconta a Media Inaf l’appassionata di astronomia, che sin dai tempi del college si occupa di fotografia. Venuta a conoscenza del concorso organizzato dall’Esa, scopre che esistono immagini di dominio pubblico provenienti da molti grandi osservatori, in particolare dal telescopio spaziale per antonomasia. E decide di raccogliere la sfida.

Dai dati grezzi alle immagini a colori

All’inizio non è facile, «soprattutto senza conoscere la nomenclatura e dovendo imparare a utilizzare l’interfaccia dell’archivio», ammette Smith. «In fatto di archivi, l’Hubble Legacy Archive è piuttosto semplice e diretto – e anche molto buono! – eppure all’inizio ero completamente perduta, anche se avevo già una discreta padronanza dell’elaborazione di immagini digitali». Fortunatamente, le basi erano state coperte: tra i materiali di supporto per il concorso c’erano anche dei tutorial video a cura di Zolt Levay, esperto di fotografia astronomica che ha lavorato per oltre trentacinque anni allo Space Science Telescope, artefice di gran parte delle spettacolari immagini di Hubble che dagli anni Novanta del secolo scorso popolano i nostri poster e screensaver.

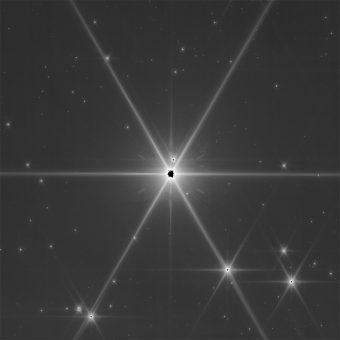

Immagine della stella XZ Tauri, vincitrice del terzo premio nel concorso Hubble’s Hidden Treasures. Crediti: Esa/Nasa/Judy Smith

Il materiale, insieme a una serie di software e link a gruppi di discussione online, è fondamentale per estrarre le immagini dai dati e iniziare a “giocarci”, come ricorda la stessa Smith: «una volta ottenuti i dati in un formato con cui potevo lavorare, è stato tutto molto più semplice». Delle quasi quaranta immagini che elabora tra aprile e maggio 2012, diverse fanno colpo sulla giuria, tanto da aggiudicarsi, qualche mese dopo, il terzo premio del concorso con la sua versione dai toni bluastri e dall’atmosfera tendente al gothic di XZ Tauri, stella neonata che spruzza gas nei dintorni e illumina una vicina nube di polvere.

Da allora, l’hobby diventa un’occupazione a tempo pieno: oggi Smith – nota in rete con lo pseudonimo SpaceGeck – ha elaborato circa cinquantamila immagini astronomiche, che si possono ammirare sulla sua pagina FlickR. Pianeti, stelle, galassie, passando per ammassi, nebulose e resti di supernova: non c’è corpo celeste che sfugga.

Si è cimentata con grandi osservatori terrestri, telescopi spaziali dall’infrarosso ai raggi X fino alle fotocamere a bordo delle sonde che esplorano il Sistema solare. Il suo preferito? «Probabilmente ancora Hubble», riconosce la citizen scientist. «I dati e gli strumenti mi sono più familiari e sento che c’è meno lavoro extra da affrontare. I problemi estetici di Hubble sono un po’ più facili da gestire e mi è molto più semplice allineare i vari set di dati tra loro».

A luglio del 2022, con un decennio di esperienza alle spalle, Smith si butta a capofitto nell’archivio dei dati appena resi pubblici dal nuovo gioiello dell’astrofisica, il telescopio spaziale James Webb (Jwst). Uno dei primi target con cui si mette alla prova è Giove, pubblicando sulla piattaforma che ancora chiamavamo Twitter un’immagine del gigante gassoso adornato di lune e anelli. I dati fanno parte di un programma che ha ottenuto le prime immagini del pianeta con Jwst per testarne le capacità sui corpi del Sistema solare. Si tratta di un programma di Early Release Science, una serie di progetti condotti durante le prime settimane di operazioni scientifiche del potente osservatorio, i cui dati vengono condivisi in tempo reale con l’intera comunità anziché attendere il canonico periodo di esclusiva – solitamente un anno – che spetta a chi si aggiudica le agognate osservazioni. Con quella indistinguibile struttura a bande orizzontali tinta di un rosa-violaceo dal sapore un po’ vintage, la vista di Giove del nuovo occhio spaziale diventa subito virale.

Ok, here's a for real JWST Jupiter. The read noise (vertical lines) is… significant. But, look, the GRS has its own diffraction spikes. This is the NIRCam data with f322w2-f323n overlaid in red and f212n in sky blue. Bg is grayscale combo of both. pic.twitter.com/VWNXFBLpwE

— Judy Schmidt (@SpaceGeck) July 15, 2022

La prima foto di Giove elaborata da Smith, basata su osservazioni della fotocamera NirCam (di cui avevamo parlato nel primo episodio di questa serie) in soli due filtri del vicino infrarosso, suscita grande curiosità sia degli appassionati che degli esperti online. Qualche settimana dopo, la citizen scientist californiana entra in contatto con Ricardo Hueso, planetologo presso l’Università dei Paesi Baschi a Bilbao e membro del Jupiter Early Release Science team. Insieme, rielaborano lo schema cromatico e pubblicano due nuovi ritratti del pianeta gassoso che riassumono gli obiettivi scientifici del programma. È una delle numerose collaborazioni di Smith con team di ricerca, che l’hanno portata a firmare anche svariate pubblicazioni scientifiche.

Infinite immagini e così poco tempo

«Tutte le immagini che si vedono online consistono di dati reali provenienti da telescopi spaziali, custoditi nel Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes (Mast)», spiega Alyssa Pagan, science visuals developer presso l’Office of Public Outreach dello Space Telescope Science Institute (Stsci), a Baltimora. «Questo vuol dire che tutte le immagini dello spazio che avete (o non avete) visto sono disponibili al pubblico, se non immediatamente, entro pochi mesi o un anno [dalle osservazioni]». L’archivio, che contiene immagini di Hubble e Jwst ma anche di altre missioni spaziali e osservatori a terra, può essere consultato da chiunque abbia voglia di contemplare i dati in forma “grezza” o addirittura, come Smith, di creare le proprie immagini. «Ci sono un sacco di dati che non ricevono il trattamento ufficiale e non diventano una notizia», aggiunge Pagan, «non perché siano meno preziosi, ma semplicemente perché ce ne sono così tanti!».

Risultati della ricerca di M16 – la nebulosa dove si trovano i “Pilastri della Creazione” – sul Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes. I file scientifici mostrati in alto sono selezionati per il download. A destra, una visualizzazione della posizione in cui si trova il file nel cielo. Crediti: Stsci

Secondo Joe DePasquale, principal science visuals developer che insieme a Pagan realizza le immagini ufficiali presso l’Office of Public Outreach di Stsci (come abbiamo già raccontato nel primo e nel secondo episodio di questa serie), sia Hubble che Jwst sono principalmente strumenti di ricerca all’avanguardia. «Non sono stati progettati per produrre belle immagini», chiarisce. Gli splendidi panorami del cosmo sono poco più che un “effetto collaterale” di una scienza assetata di dati per comprendere sempre meglio l’universo in cui viviamo e il nostro ruolo al suo interno. Certo, aggiunge, «è un grande vantaggio per l’umanità che queste meraviglie tecnologiche siano in grado di catturare la sublime bellezza del cosmo».

Un’immagine grezza (non elaborata) dei Pilastri della Creazione, con un istogramma che mostra dove si trovano le informazioni all’interno dell’immagine usando il software Fits Liberator (cliccare per ingrandire). Crediti: Stsci

Lavorare con immagini raccolte per soddisfare i requisiti scientifici dei programmi di ricerca non rende la vita facile a chi le trasforma per essere fruite dal pubblico. «A volte gli aspetti più impegnativi del nostro lavoro sono anche i più entusiasmanti», nota Pagan. In alcuni casi, si elaborano dati ottenuti con l’obiettivo specifico della divulgazione, come nel caso dei “Pilastri della Creazione” (che avevamo esaminato negli episodi precedenti) e delle altre Early Release Observations, progettate con in mente già l’elaborazione grafica. Ma la maggior parte dei dati sono pieni di insidie: «ci sono spazi vuoti tra i chip, aree con più e meno segnale, porzioni saturate, orientamenti e campi di vista che variano, eccetera. Questo ci spinge a trovare soluzioni creative, simili a quelle di un restauratore d’arte, per rendere le immagini di qualità adatta a un comunicato stampa».

Non ci si annoia mai: tra molteplici filtri, puntamenti svariati e rapporto segnale/rumore variabile, non esistono due immagini uguali. «I puntamenti singoli, realizzati con uno o due filtri, richiedono pochissimo tempo per essere assemblati», conferma Pagan, parlando delle immagini di comete o di esopianeti osservati con imaging diretto, che solitamente vengono confezionate in un paio d’ore. Immagini di grandi dimensioni come il Quintetto di Stephan, la Nebulosa della Tarantola o gli stessi Pilastri della Creazione, per giunta composte da parecchi filtri, possono richiedere diversi giorni di lavoro. «Poiché si tratta di mosaici costruiti unendo numerose osservazioni più piccole», aggiunge, «possono esserci variazioni nella luminosità di fondo all’interno dell’immagine più grande, oppure problemi di allineamento, artefatti, difficoltà nel gestire file di dimensioni così grandi e varie combinazioni di filtri che devono essere esplorate per costruire l’immagine migliore».

La calibrazione sembra essere la sfida più grande: «ci saranno sempre artefatti dell’immagine nei dati scientifici come raggi cosmici, riflessioni interne, pixel difettosi o morti, o anche impatti esterni come scie satellitari o asteroidi che ostacolano un’osservazione», commenta DePasquale. Le stelle molto brillanti, per esempio, producono un effetto di saturazione, non troppo dissimile dalle foto sovraesposte che otteniamo tante volte, di sera, quando un malcapitato lampione finisce nel nostro campo. Il risultato, nel caso di Jwst, sono dei “buchi neri” – ma non temete, non quelli astrofisici che divorano la materia circostante – nei pixel centrali di queste stelle. Per la fruizione da parte del pubblico, «dobbiamo fare un ulteriore passo avanti e garantire che eventuali resti di questi artefatti siano completamente rimossi dalle immagini preservando l’integrità dei dati sottostanti».

Una volta calibrati i dati e combinati insieme i diversi filtri, assegnando loro una tinta in ordine cromatico (anche di questo avevamo parlato negli episodi precedenti della serie) per ottenere un’immagine a colori, si passa ai tocchi finali. «Consideriamo i principi della fotografia come il bilanciamento del bianco, il bilanciamento del colore, il contrasto, la composizione e il colore generale per ottenere immagini più coinvolgenti e informative possibili», ricorda Pagan. Con tante immagini, moltiplicate per svariati filtri, anche la consistenza può essere una sfida. «Spesso lavoriamo con filtri diversi per varie osservazioni, ma cerchiamo di mantenere una narrazione visiva chiara», prosegue l’esperta di immagini astronomiche. «In altre parole, cerchiamo trattare in modo simile qualsiasi tipo di osservazione: campi profondi, nebulose, pianeti, eccetera, in modo che ci siano dei segnali visivi che chi guarda possa identificare, che aiutino a comprendere la scienza nell’immagine e consentano un confronto più semplice tra diverse immagini dello stesso tipo di oggetto».

Più facile a dirsi o a farsi?

La nebulosa planetaria Ngc 3132, nota anche come Southern Ring Nebula. Crediti: Nasa / Esa / Csa / Judy Smith

Con tante variabili di cui tenere conto, il rischio è che la curiosità di chi volesse provare a confrontarsi con i dati grezzi di Jwst per provare a estrarne un’immagine, più o meno gradevole all’occhio, venga sopraffatta dallo sconforto. Judy Smith, che ormai si destreggia tra raggi cosmici e pixel difettosi grazie a software come Fits Liberator (a cui fa seguito il buon vecchio Photoshop per i ritocchi), invita a non demordere. «Direi che tutto è iniziato davvero quando ho iniziato a provarci», rivela. Per cominciare, consiglia qualcosa di piccolo: «le nebulose planetarie sono ottime per questo. È facile scoraggiarsi se, prima ancora di sapere dove ci si sta andando a cacciare, si decide di realizzare un enorme mosaico di una galassia gigante, solo per poi impantanarsi in una serie di problemi tecnici non previsti». Una volta fatta un po’ di pratica su piccole sorgenti cosmiche, si può passare a porzioni più grandi del cielo, dilettandosi con qualche esercizio di stile. E cominciare a sbizzarrirsi sul serio.

«Di solito non ho nessuno che guidi il mio approccio oltre a me stessa, e lo considero in un certo senso un vantaggio: è facile non essere d’accordo con il modo in cui qualcun altro potrebbe volere che tu faccia qualcosa», precisa la citizen scientist. «Considero il mio stile di elaborazione a suo modo unico, ma seguo un approccio standard per assegnare i colori, quello che è stato definito da chi mi ha preceduta come “ordine cromatico”. Significa semplicemente che le lunghezze d’onda più corte diventano più blu, e lunghezze d’onda più lunghe diventano più rosse, indipendentemente dalla porzione della luce utilizzata, che si tratti di infrarosso, raggi X, visibile o ultravioletto».

Per saperne di più:

- Leggi l’articolo How Are Webb’s Full-Color Images Made? (in inglese) sul sito webbtelescope.org

- Segui lo speciale di Media Inaf dedicato a Jwst in technicolor