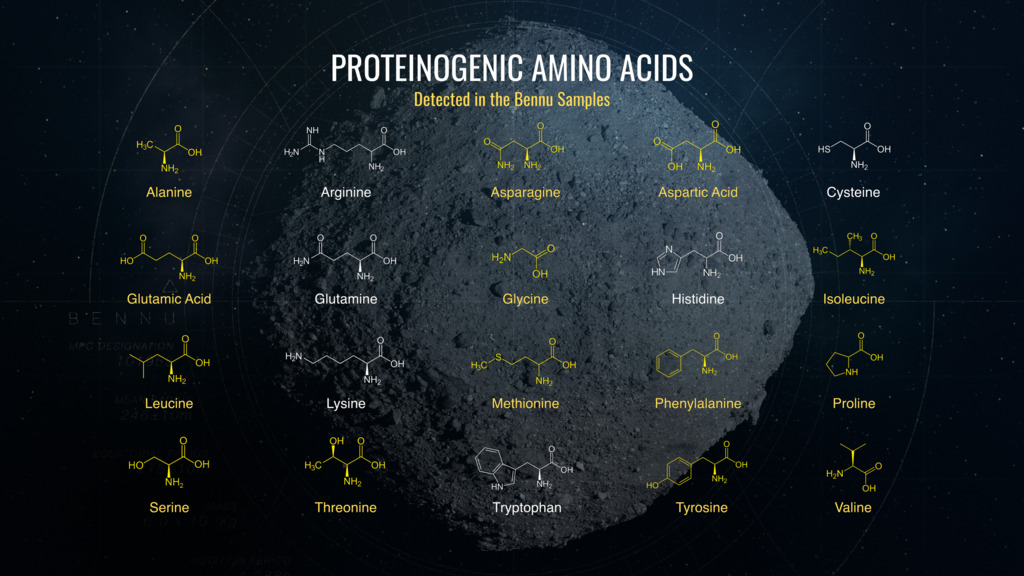

Quest’infografica (cliccare per ingrandire) mostra le molecole chiave e i minerali scoperti nei campioni dell’asteroide Bennu. Nel riquadro in alto a sinistra ci sono molecole precursori, come ammoniaca e formaldeide, mentre in alto a destra sono rappresentati i sali e le argille. Ingredienti che, unendosi all’acqua all’interno del corpo progenitore di Bennu, hanno portato alla sintesi di molecole organiche, mostrate in basso. Il riquadro in basso a destra raffigura le basi azotate di Dna ed Rna, mentre quello in basso a sinistra raffigura gli amminoacidi, elementi costitutivi delle proteine. I campioni di Bennu contengono tutte e cinque le basi azotate presenti nel Dna e nell’Rna e 14 dei 20 amminoacidi utilizzati dalla vita per costruire le proteine. Crediti: Nasa Goddard/Osiris-Rex/Dan Gallagher

Mattoni della vita come amminoacidi e basi di Dna e Rna sono stati scoperti nei campioni di rocce e polveri prelevati dall’asteroide Bennu nel 2020 e portati sulla Terra dalla missione Osiris-Rex della Nasa. Che ci fosse materia organica sugli asteroidi si sospettava da tempo e tracce erano state viste anche nei meteoriti trovati sulla Terra, ma questo risultato è la conferma definitiva che gli asteroidi contengono gli elementi alla base della vita e che potrebbero averli portati sulla Terra. La scoperta è pubblicata oggi in due articoli su Nature e Nature Astronomy.

Nei campioni di Bennu sono stati scoperti 14 dei 20 amminoacidi presenti sulla Terra e tutte e cinque le basi, ossia le lettere dell’alfabeto della vita che si trovano nelle molecole di Dna e Rna. Sono inoltre stati scoperti sali minerali che si sono formati nel corpo celeste dal quale ha avuto origine Bennu, in seguito a un impatto, e che permettono di avere informazioni sulla chimica del Sistema solare primitivo.

Tutte queste scoperte sono state possibili perché i campioni di Bennu sono rimasti incontaminati: dal momento in cui sono stati prelevati dalla sonda Osiris-Rex non hanno subito alcuna alterazione, né dal contatto con l’atmosfera né dal contatto con la Terra. Nell’articolo pubblicato su Nature Astronomy, i ricercatori coordinati da Daniel Glavi del Goddard Space Flight Center della Nasa hanno riportato la scoperta di migliaia di composti organici, compresi 14 amminoacidi alla base della vita sulla Terra, 19 amminoacidi non proteinogenici (che non sono cioè coinvolti nella struttura delle proteine e praticamente assenti nella biologia che conosciamo), più le cinque basi che costituiscono Dna e Rna, vale a dire adenina, guanina, citosina, timina e uracile.

Le analisi hanno inoltre dimostrato che Bennu è ricco di composti a base di azoto e ammoniaca che si sono formati miliardi di anni fa nelle regioni più esterne e fredde del Sistema solare. Secondo i ricercatori, la materia organica scoperta nei campioni di Bennu mostra di avere una complessità maggiore rispetto a quella presente nella biologia terrestre e suggerisce che il corpo celeste dal quale Bennu ha avuto origine si trovasse nella fascia più esterna del Sistema solare, dove l’ammoniaca è stabile.

L’articolo pubblicato su Nature e coordinato da Timothy McCoy, del Museo di storia naturale della Smithsonian Institution, ha scoperto nei campioni di Bennu una varietà di sali minerali. Ci sono fosfati che contengono sodio e carbonati, solfati, cloruri e uoruri ricchi di sodio. Probabilmente si sono formati in seguito a un processo di evaporazione dell’acqua avvenuto moltissimo tempo fa sul corpo celeste da cui è nato Bennu.

Quattordici dei venti aminoacidi utilizzati dalla vita sulla Terra per costruire le proteine sono stati scoperti nei campioni di Bennu. Crediti: Nasa Goddard/Osiris-Rex

La scoperta di amminoacidi e basi di Dna e Rna sui campioni dell’asteroide Bennu «dimostra per la prima volta l’abbondanza della materia organica tipica della vita» su un corpo celeste di questo tipo e «conferma le attese» della comunità scientifica: lo ha detto all’Ansa John Brucato, astrobiologo dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto nazionale di astrofisica non coinvolto nei due studi pubblicati oggi.

Finora amminoacidi sono stati scoperti nei meteoriti, ossia in frammenti di asteroidi caduti sulla Terra, «ma i meteoriti avrebbero potuto subire alterazioni a causa del contatto con l’atmosfera o nell’ambiente terrestre. C’è sempre stato il dubbio che gli amminoacidi trovati fossero terrestri. Per questo», osserva Brucato, «è nata l’idea di organizzare missioni spaziali per andare a raccogliere i campioni direttamente sugli asteroidi». Sono nate così la missione Osiris-Rex della Nasa, partita nel 2018 e che nel 2023 ha portato sulla Terra rocce e polveri dell’asteroide Bennu, e la missione Hayabusa-2 dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa, che nel 2020 ha portato a Terra i campioni dell’asteroide Ryugu.

«È importante il ruolo che gli asteroidi hanno nell’origine della vita». Questi corpi celesti «hanno portato sulla Terra materia organica e acqua», dice Brucato, «adesso si tratta di capire quali molecole siano arrivate. Non si sta dicendo», precisa il ricercatore, «che la vita sia stata portata sulla Terra dagli asteroidi, perché su questi corpi celesti non ci sono batteri, ma negli asteroidi sono avvenuti processi chimico-fisici che hanno permesso la formazione di molecole complesse».

Per saperne di più:

- Leggi su Nature l’articolo “An evaporite sequence from ancient brine recorded in Bennu samples”, di T. J. McCoy, S. S. Russell, T. J. Zega, K. L. Thomas-Keprta, S. A. Singerling, F. E. Brenker, N. E. Timms, W. D. A. Rickard, J. J. Barnes, G. Libourel, S. Ray, C. M. Corrigan, P. Haenecour, Z. Gainsforth, G. Dominguez, A. J. King, L. P. Keller, M. S. Thompson, S. A. Sandford, R. H. Jones, H. Yurimoto, K. Righter, S. A. Eckley, P. A. Bland, M. A. Marcus, D. N. DellaGiustina, T. R. Ireland, N. V. Almeida, C. S. Harrison, H. C. Bates, P. F. Schofield, L. B. Seifert, N. Sakamoto, N. Kawasaki, F. Jourdan, S. M. Reddy, D. W. Saxey, I. J. Ong, B. S. Prince, K. Ishimaru, L. R. Smith, M. C. Benner, N. A. Kerrison, M. Portail, V. Guigoz, P.-M. Zanetta, L. R. Wardell, T. Gooding, T. R. Rose, T. Salge, L. Le, V. M. Tu, Z. Zeszut, C. Mayers, X. Sun, D. H. Hill, N. G. Lunning, V. E. Hamilton, D. P. Glavin, J. P. Dworkin, H. H. Kaplan, I. A. Franchi, K. T. Tait, S. Tachibana, H. C. Connolly Jr. e D. S. Lauretta

- Leggi su Nature Astronomy l’articolo “Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu”, di Daniel P. Glavin, Jason P. Dworkin, Conel M. O’D. Alexander, José C. Aponte, Allison A. Baczynski, Jessica J. Barnes, Hans A. Bechtel, Eve L. Berger, Aaron S. Burton, Paola Caselli, Angela H. Chung, Simon J. Clemett, George D. Cody, Gerardo Dominguez, Jamie E. Elsila, Kendra K. Farnsworth, Dionysis I. Foustoukos, Katherine H. Freeman, Yoshihiro Furukawa, Zack Gainsforth, Heather V. Graham, Tommaso Grassi, Barbara Michela Giuliano, Victoria E. Hamilton, Pierre Haenecour, Philipp R. Heck, Amy E. Hofmann, Christopher H. House, Yongsong Huang, Hannah H. Kaplan, Lindsay P. Keller, Bumsoo Kim, Toshiki Koga, Michael Liss, Hannah L. McLain, Matthew A. Marcus, Mila Matney, Timothy J. McCoy, Ophélie M. McIntosh, Angel Mojarro, Hiroshi Naraoka, Ann N. Nguyen, Michel Nuevo, Joseph A. Nuth III, Yasuhiro Oba, Eric T. Parker, Tanya S. Peretyazhko, Scott A. Sandford, Ewerton Santos, Philippe Schmitt-Kopplin, Frederic Seguin, Danielle N. Simkus, Anique Shahid, Yoshinori Takano, Kathie L. Thomas-Keprta, Havishk Tripathi, Gabriella Weiss, Yuke Zheng, Nicole G. Lunning, Kevin Righter, Harold C. Connolly Jr. e Dante S. Lauretta