Giovanni Domenico Cassini (17esimo secolo, olio su tela, Museo di Palazzo Poggi-Università di Bologna). Crediti: Università di Bologna

L’8 giugno 1625 nasceva Giovanni Domenico Cassini. Il Cassini della divisione degli anelli di Saturno. Quello della sonda Cassini-Huygens, lanciata nel 1997 per studiare Saturno e le sue lune, che ci ha regalato immagini mozzafiato e il celebre ultimo “tuffo”.

Per celebrare il 400esimo anniversario della nascita dello scienziato, oggi si apre l’Anno cassiniano e Media Inaf per l’occasione ha intervistato Francesco Poppi, astrofisico dell’Inaf di Bologna ed esperto di ricerca storica, con particolare attenzione alla storia dell’astronomia e dell’astrofisica italiana dell’Ottocento, e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Poppi, prima di entrare nel dettaglio del personaggio storico, può dire ai nostri lettori cosa avete in programma per il 400esino anniversario della nascita di Cassini?

«L’Anno cassiniano sarà l’occasione per celebrare e riscoprire l’importanza di Giovanni Domenico Cassini attraverso varie attività rivolte a studenti, studiosi e largo pubblico nei principali luoghi cassiniani: Bologna, Perinaldo (in provincia di Imperia, dove nacque), Genova, Roma – dove Cassini si recava per le sue frequentazioni, in particolare con la Regina Cristina di Svezia – e Loiano (in provincia di Bologna), dove il telescopio più grande è intitolato a proprio a lui. Le celebrazioni sono promosse dal Comitato nazionale istituito dal Ministero della Cultura e sostenute dall’Inaf (sedi di Bologna e Roma), dall’Università di Bologna (Difa e Accademia delle Scienze) e dal Comune di Perinaldo, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Comune di Loiano e Università di Genova. Prevedono eventi aperti alla cittadinanza, tra cui l’osservazione del passaggio del Sole al solstizio sulla Meridiana di San Petronio a Bologna e sulla Meridiana della Visitazione a Perinaldo, conferenze pubbliche e spettacoli sul territorio nazionale dedicati alle tematiche astronomiche affrontate da Cassini, e un congresso storico-scientifico sulla figura di Cassini che si svolgerà a Bologna nei giorni 18-20 giugno 2025. In particolare, questo pomeriggio si terrà a Bologna una conferenza pubblica presso la Sala Ulisse dell’Accademia delle scienze, che sarà possibile seguire anche da remoto, in diretta streaming».

Perché Cassini è considerato una figura così importante nella storia dell’astronomia?

«Giovanni Domenico Cassini nacque l’8 giugno 1625 a Perinaldo (oggi in provincia di Imperia) e aveva appena compiuto otto anni quando Galileo fu costretto a pronunciare l’abiura del copernicanesimo. Cassini si trovò immerso nell’astronomia post-galileiana, ed anzi ne fu uno dei maggiori artefici. I suoi contributi alla comprensione del Sistema solare – che costituiva di fatto l’intero universo per la sua epoca – sono universalmente riconosciuti in Italia e all’estero. Ma Cassini non è stato solo questo. Egli ha partecipato appieno al fermento scientifico che ha caratterizzato il XVII secolo, diventando uno degli attori principali di un nuovo fenomeno, quello della nascita delle Accademie, luoghi di incontro, scambio e crescita per coloro che si occupavano di scienza. Va ricordato che Cassini fu chiamato dal ministro Jean-Baptiste Colbert alla corte di Luigi XIV nel 1669 per dirigere il completamento della costruzione dell’Observatoire de Paris, primo osservatorio astronomico moderno, dove si fermò fino alla morte, avvenuta a Parigi nel 1712, e dove diede origine ad una dinastia di astronomi fino alla quarta generazione».

Quale fu il suo ruolo all’Università di Bologna e come contribuì alla crescita della scuola astronomica bolognese?

«Cassini, dopo aver compiuto i suoi studi presso il Collegio dei Gesuiti di Genova ed essendosi distinto in particolare nell’astronomia, fu invitato dal marchese Malvasia, membro del Senato di Bologna, a occuparsi del suo osservatorio privato di Panzano, oggi in provincia di Modena. Nel 1650 gli fu affidata la cattedra di Astronomia all’Università di Bologna. Nel periodo bolognese, durato quasi vent’anni e terminato col trasferimento a Parigi, Cassini avviò i suoi studi sui corpi del Sistema solare. Si dedicò all’osservazione delle comete e alla previsione del loro moto, aprendo la strada ai lavori di Halley sulle orbite cometarie. Grazie anche ai telescopi di Giuseppe Campani, uno dei migliori ottici dell’epoca, scoprì la macchia rossa di Giove ed alcune macchie sulla superficie di Marte che gli consentirono di calcolare con buona precisione il periodo di rotazione dei due pianeti. Ma i lavori che contribuirono enormemente alla sua fama sono principalmente due».

Quali sono questi due lavori?

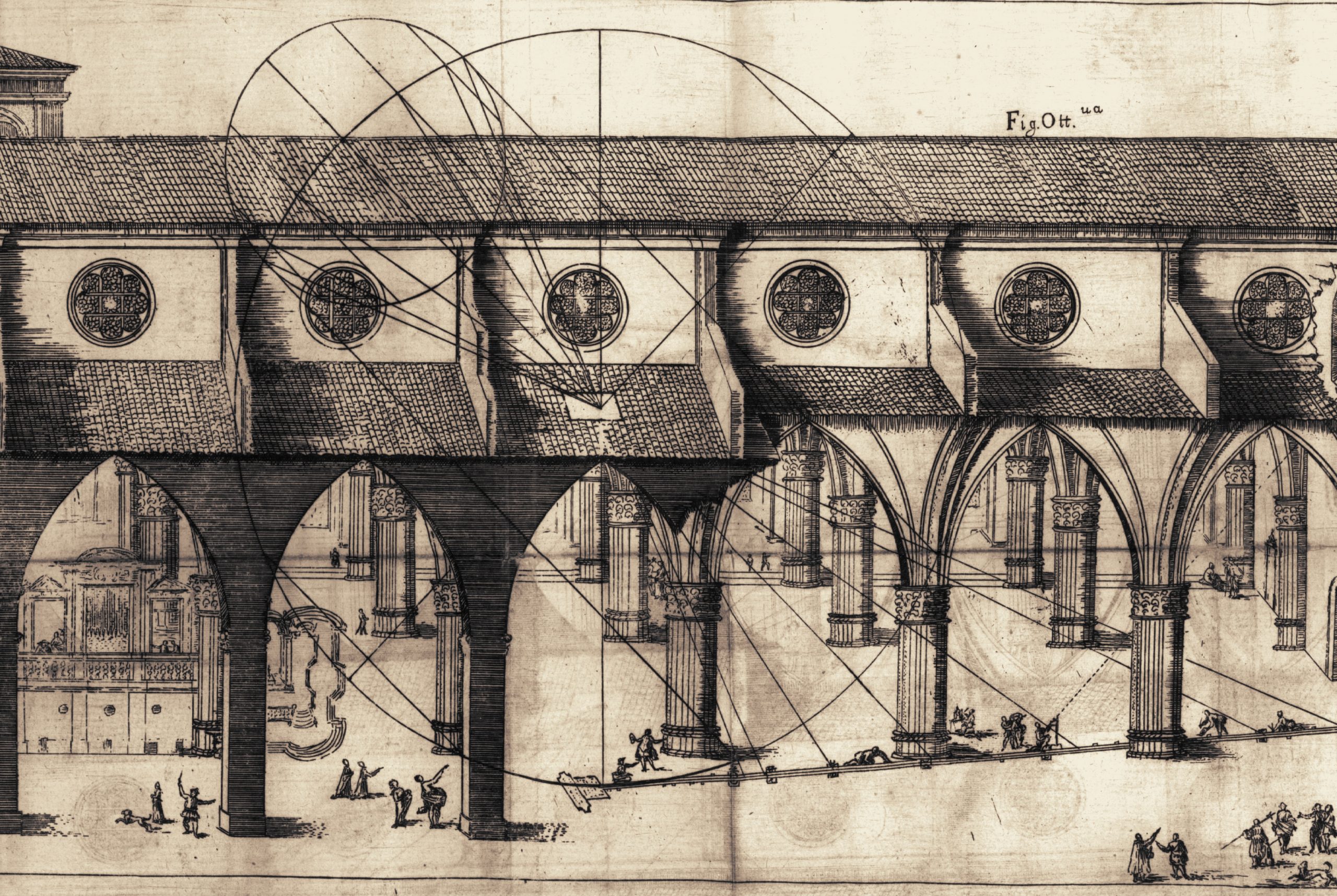

«Ricordiamo che siamo in piena epoca post-galileiana e la discussione verteva innanzitutto su quale dei due sistemi del mondo fosse quello reale: quello geocentrico, o quello eliocentrico. Per dare una risposta a questa domanda era necessario migliorare la precisione nella conoscenza del moto apparente del Sole e dei pianeti. In particolare era nota una variazione del moto solare, che non è costante nei diversi periodi dell’anno. Si trattava di verificare se tale variazione fosse reale, come previsto dalla seconda legge di Keplero avvalorando il sistema eliocentrico, oppure solo apparente e dovuta alla diversa distanza Terra-Sole durante l’anno, prevista in modo più marcato nei sistemi geocentrici. A tale scopo nel 1655 Cassini realizzò la meridiana di San Petronio come un vero strumento astronomico, che egli chiamava “eliometro”. La grandezza e precisione dello strumento consentirono a Cassini di compiere un accurato confronto tra la variazione del diametro del Sole proiettato e la variazione della velocità del moto durante l’anno, dimostrando che la variazione della velocità è reale e non solo apparente e fornendo così la prima prova sperimentale della seconda legge di Keplero. Inoltre, uno degli scopi della meridiana di San Petronio era anche la verifica della bontà della riforma del calendario introdotta nel 1582 da papa Gregorio XIII. Dello scopo scientifico abbiamo già detto in precedenza».

E il secondo lavoro?

«Come abbiamo visto, Cassini era interessato a migliorare la precisione nella misura dei moti dei corpi del Sistema solare. Questo lo portò a realizzare nel 1668 le effemeridi dei satelliti medicei, di gran lunga le più precise disponibili all’epoca, che offrirono una soluzione all’annoso problema del calcolo della longitudine terrestre. Inoltre, esse furono utilizzate con successo in altre importanti attività e scoperte, come la misura della distanza Terra-Marte, che lo stesso Cassini eseguì insieme al suo assistente Jean Richier in occasione dell’opposizione del pianeta del 1672, e la verifica della velocità finita della luce ad opera di Ole Roemer nel 1675. Anche dopo il suo trasferimento a Parigi, Cassini continuò ad avere contatti con l’area bolognese. Si pensi che il suo nome continuò a essere scritto nei registri dei professori fino all’anno della morte, a dimostrazione del fatto che il Senato accademico auspicava un suo rientro a Bologna. In realtà solo nel 1695 Cassini fece un breve ritorno a Bologna insieme al figlio Jacques per restaurare la meridiana di San Petronio. Attraverso i contatti con Luigi Ferdinando Marsili e gli astronomi Eustachio Manfredi e Vittorio Stancari, Cassini ha poi contribuito a porre le basi per la fondazione dell’Accademia delle scienze di Bologna e dell’Osservatorio astronomico, oggi Museo della Specola».

Cassini, G.D., Guglielmini, D.: “La Meridiana del Tempio di S. Petronio. Tirata e preparata per le Osservazioni astronomiche l’anno 1655. Rivista e restaurata l’anno 1695″, Bologna, 1695

In che modo il suo lavoro a Bologna lo portò a essere chiamato in Francia da Luigi XIV?

«Furono proprio le Ephemerides Bononienses mediceorum siderum del 1668, le tavole dei moti e delle occultazioni dei satelliti di Giove, così precise e fondamentali per il calcolo della longitudine e dunque per la scrittura delle mappe e dei confini dei territori, che resero Cassini così importante agli occhi di Luigi XIV. A Parigi, Cassini sposò il programma di astronomia applicata alla geografia e alla cartografia base dell’attività dell’Académie des Sciences e negli anni si adoperò per creare una rete di osservatori astronomici europei collegati con l’Observatoire de Paris. Per quanto riguarda l’osservazione planetaria, negli anni parigini Cassini scoprì la divisione degli anelli di Saturno e i quattro satelliti Giapeto, Rea, Dione, Teti. Ricordiamo che i lavori di Cassini sullo studio del sistema di Saturno hanno portato le grandi agenzie spaziali Nasa ed Esa, assieme all’Agenzia spaziale italiana, a denominare “Cassini-Huygens” la missione che tra il 1997 e il 2017 ha esplorato da vicino il pianeta e il suo satellite maggiore, Titano. Inoltre, Cassini realizzò una mappa dettagliata della Luna e studiò le anomalie del moto lunare. E ancora, scoprì la causa della luce zodiacale come effetto di riflessione e diffusione della luce solare sulle polveri interplanetarie presenti sul piano dell’ecclittica».

Francesco Poppi è primo tecnologo all’Inaf di Bologna e si occupa di ricerca storica, con particolare attenzione alla storia dell’astronomia e dell’astrofisica italiana dell’Ottocento, e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Dal 2020 al 2023 è stato curatore del Museo astronomico e copernicano dell’Inaf – Osservatorio astronomico di Roma

Ci sono ancora oggi tracce del suo lavoro a Bologna che possiamo vedere o visitare, oltre alla meridiana?

«Naturalmente l’eredità più evidente che Cassini ha lasciato a Bologna è la meridiana di San Petronio, ancora la più lunga al mondo che consente di seguire interamente il moto del Sole dal solstizio d’estate a quello invernale, ed è meta di numerosi turisti tutto l’anno. Presso il museo di San Petronio è poi possibile vedere alcuni degli strumenti originali ideati da Cassini per la costruzione della meridiana. Sempre in San Petronio, in alto all’interno del finestrone sul portale d’ingresso è presente un traguardo che Cassini utilizzava per misurare l’altezza della stella polare. Nel museo di Palazzo Poggi nella sezione di fisica e possibile vedere alcune lenti e il prezioso laboratorio di ottica di Giuseppe Campani, che ricordiamo fu uno dei migliori costruttori di telescopi del Seicento, probabilmente i preferiti da Cassini tanto che pretese ne fosse dotato anche l’Osservatorio di Parigi. Sempre presso il museo di Palazzo Poggi esiste un ritratto, olio su tela, XVII secolo, di Giovanni Domenico Cassini».

Cassini applicò le sue conoscenze scientifiche in altri ambiti oltre l’astronomia?

«Sì, come comunemente capitava in passato, l’astronomo doveva occuparsi anche di attività pratiche legate al territorio, oltre alla cartografia. Cassini era ingegnere idraulico del pontefice e dunque era chiamato a sovrintendere la gestione delle acque. Inoltre in ambito militare si occupava di fortificazioni. Inoltre, eseguì esperimenti di trasfusione del sangue e si occupò di osservazioni di insetti».

Per saperne di più sugli eventi in programma:

Il programma delle iniziative per l’Anno cassiniano è consultabile sul sito web dedicato.

L’Anno cassiniano si apre oggi, giovedì 27 febbraio con la conferenza pubblica che si terrà alle 16 presso la Sala Ulisse dell’Accademia delle Scienze, a Bologna in via Zamboni 31, dal titolo “La misura del mondo: da Cassini ai tempi moderni”, di Bruno Marano (Università di Bologna e Accademia delle scienze di Bologna) e Sandro Bardelli (Istituto nazionale di astrofisica). Sarà possibile seguire l’evento in streaming a questo link.

A questa seguirà una seconda conferenza, il 7 marzo alle 18, presso la Piazza coperta di Salaborsa, Piazza Nettuno 3, Bologna, dal titolo «Une déclaration d’amour»: la mappa lunare di Cassini”, di Fabrizio Bònoli (Università di Bologna) e Agnese Mandrino (Istituto nazionale di astrofisica).