Arriva dal deserto di Atacama, in Cile, la più recente conferma osservativa della validità del modello cosmologico Lambda-Cdm, quello che dice che l’universo è fatto in gran parte di materia ed energia oscure. Arriva, in particolare, dai dati raccolti da Act, l’Atacama Cosmology Telescope, un telescopio per onde millimetriche con uno specchio primario in alluminio da sei metri di diametro in funzione fino al 2022 a Cerro Toco, a circa 5200 metri d’altitudine. Dati che, oltre a ribadire che il modello cosmologico funziona, forniscono numerose misure cruciali per la cosmologia, fra le quali l’età dell’universo – che si conferma di 13,8 miliardi di anni, con un’incertezza di appena lo 0,1 per cento – e la costante di Hubble, che stimata da Act attorno ai 68-69 km/s/Mpc consolida l’esistenza di una tensione sul suo valore.

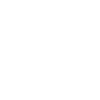

A sinistra, la porzione di cielo osservata da Act. A destra, un dettaglio (10×10 gradi) della mappa della polarizzazione della radiazione cosmica di fondo. La luce polarizzata vibra in una particolare direzione. Il colore blu mostra i punti in cui le direzioni di vibrazione della luce circostante puntano verso di essa, come i raggi di una bicicletta. Il colore arancione indica i punti in cui le direzioni di vibrazione girano intorno a essa. Crediti: Act Collaboration; Esa/Planck Collaboration

Per giungere a queste conclusioni – ancora non validate da una peer review ma presentate il 19 marzo scorso al convegno annuale dell’American Physical Society – Act ha osservato per cinque anni la luce più antica dell’universo: la radiazione di fondo cosmico a microonde, o Cmb, emessa appena 380mila anni dopo il Big Bang – in pratica, una fotografia dell’universo neonato. E ne ha misurato non solo l’intensità ma anche la polarizzazione, una caratteristica della luce che consente ai cosmologi di ricostruire in dettaglio il moto dell’idrogeno e dell’elio agli albori del cosmo.

«Prima potevamo vedere dove si trovavano le cose, ora vediamo anche come si muovono», spiega uno degli autori dei numerosi articoli in uscita su questi dati, Sigurd Naess, dell’Università di Oslo. «Un po’ come se arrivassimo a dedurre l’esistenza della Luna osservando le maree, il movimento tracciato dalla polarizzazione della luce ci consente di stimare quanto fosse forte l’attrazione della gravità in diverse regioni dello spazio». Già il telescopio spaziale Planck dell’Esa ha fornito stime analoghe, ma queste di Act, dicono i ricercatori del team, hanno una definizione significativamente migliore. «Act ha una risoluzione cinque volte superiore a quella a Planck e una maggiore sensibilità. Ciò significa che il debole segnale di polarizzazione è ora direttamente visibile», continua Naess. «Ci sono altri telescopi, oggi, in grado di misurare la polarizzazione con un rumore basso, ma nessuno di essi copre una porzione di cielo ampia come Act».

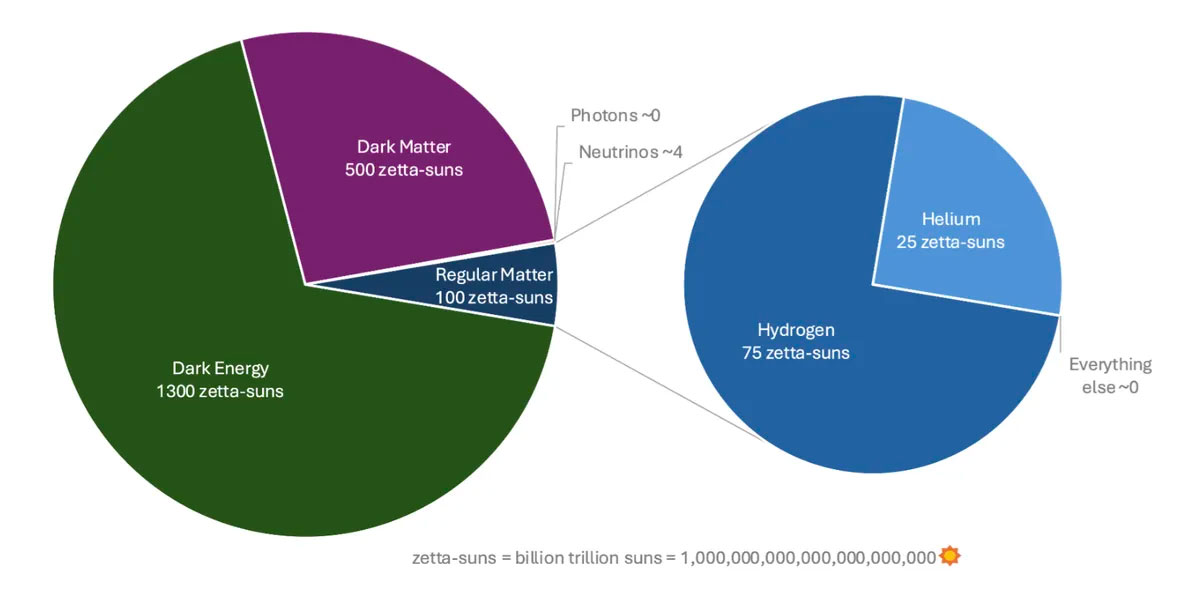

Viste le quantità in gioco, per dare un’idea delle masse stimate da Act l’astrofisica Erminia Calabrese – originaria di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, oggi professoressa alla University of Cardiff (Regno Unito) e prima autrice di uno degli articoli in uscita – fa ricorso, come unità di misura, agli zetta-Soli, vale a dire la massa di mille miliardi di miliardi di Soli. «Abbiamo misurato con maggiore precisione che l’universo osservabile si estende in tutte le direzioni per quasi 50 miliardi di anni luce», dice la scienziata, «e contiene una massa pari a 1900 zetta-soli: quasi due milioni di miliardi di miliardi di Soli».

Ebbene, di questi 1900 zetta-Soli che costituiscono l’intera quantità d’energia e materia esistenti nell’universo osservabile, la materia ordinaria – quella di cui siamo fatti e di cui sono fatte stelle e pianeti – contribuisce per “appena” 100 zetta-Soli, altri 500 zetta-Soli sono materia oscura e i restanti 1300 zetta-Soli sono energia oscura. Non manca poi la stima sulla quantità di neutrini, enorme ma di massa molto contenuta, essendo particelle leggerissime: contribuiscono al massimo per quattro zetta-Soli.

Numeri, insomma, che confermano un universo fatto al 95 per cento di dark matter e dark energy – forme di materia ed energia a noi del tutto sconosciute. Quanto al misero 5 per cento di materia normale, a spartirsi la torta sono praticamente solo idrogeno (75 zetta-Soli) ed elio (25 zetta-Soli). Il resto sono briciole.

Nella torta a sinistra, la composizione dell’universo osservabile, espressa in “zetta-Soli”. A destra, la torta relativa alla composizione della sola materia ordinaria. Crediti: Act Collaboration

Si conferma in accordo con il modello cosmologico standard anche la stima della costante di Hubble: fra i due intervalli di valori “in tensione” in quanto incompatibili – quello da misure astrofisiche, pari a circa 74 km/s/Mpc, e quello da stime cosmologiche derivate dalla radiazione cosmica di fondo, pari a circa 68 km/s/Mpc – il valore ottenuto da Act si sovrappone all’intervallo inferiore, confermando dunque, come dicevamo, l’esistenza della tensione. Questo nonostante i tentativi dei ricercatori di Act di esplorare modelli alternativi che potessero spiegare la discrepanza tra le due stime incompatibili della costante di Hubble.

«Uno dei nostri obiettivi era proprio cercare di capire se fosse possibile trovare un modello cosmologico che corrispondesse ai nostri dati e che prevedesse, al tempo stesso, un tasso di espansione più rapido», ricorda Colin Hill della Columbia University, primo autore di uno degli articoli in uscita. Hanno dunque cercato indizi di cambiamenti nel comportamento dei neutrini e della materia oscura, hanno provato a inserire un periodo di espansione accelerata nell’universo primordiale, hanno saggiato l’effetto di modifiche delle costanti fondamentali della natura. Ma non c’è stato niente da fare. «I dati di Act», dice Hill, «non mostrano la benché minima traccia dell’esistenza di questi segnali. Con i nostri nuovi risultati, il modello standard della cosmologia ha superato così un test straordinariamente preciso».

«Siamo rimasti un po’ sorpresi nel non aver trovato nemmeno una prova parziale a sostegno del valore più alto», aggiunge Staggs. «C’erano alcune aree in cui pensavamo di poter trovare indizi a favore di possibili spiegazioni della tensione, ma di questi indizi – semplicemente – non c’era alcuna traccia nei dati».

Ora che l’avventura di Act è finita, il testimone passa al suo successore, il Simons Observatory. Sempre nel deserto di Atacama, sempre a 5200 metri d’altitudine, sempre con gli occhi puntati sulla polarizzazione del fondo cosmico a microonde. Perché per quanto siano difficile da estrarre, i cosmologi sono convinti che gli ultimi segreti sui primi istanti del cosmo si celino fra le pieghe di quel segnale primordiale.