Un team internazionale di astronomi, guidato dalla Christ University di Bangalore, in India, ha scoperto una galassia a spirale, distante quasi un miliardo di anni luce dalla Terra, che ospita un buco nero supermassiccio con una massa di miliardi di volte quella del Sole. Questo buco nero alimenta colossali getti radio che si estendono per sei milioni di anni luce. Si tratta di uno dei più grandi buchi neri mai osservati in una galassia a spirale e mette in discussione le attuali teorie sull’evoluzione galattica, poiché getti così potenti si trovano quasi esclusivamente nelle galassie ellittiche, non nelle spirali.

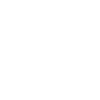

I giganteschi getti radio che si estendono per sei milioni di anni luce e un enorme buco nero supermassiccio nel cuore della galassia a spirale J23453268-0449256, ripresi dal Giant Metrewave Radio Telescope. Crediti: Bagchi e Ray et al/Giant Metrewave Radio Telescope

La scoperta lascia presagire che anche la nostra apparentemente tranquilla Via Lattea potrebbe, in futuro, generare getti simili. Un evento del genere avrebbe conseguenze significative, causando un aumento delle radiazioni e creando un potenziale scompiglio all’interno del Sistema solare. «Questa scoperta è più di una semplice stranezza: ci costringe a ripensare a come si evolvono le galassie e a come i buchi neri supermassicci crescono al loro interno e plasmano il loro ambiente», dichiara Joydeep Bagchi, primo autore dello studio. «Se una galassia a spirale può non solo sopravvivere, ma anche prosperare in condizioni così estreme, cosa significa questo per il futuro di galassie come la Via Lattea? La nostra galassia potrebbe un giorno sperimentare fenomeni simili ad alta energia, con gravi conseguenze per la sopravvivenza della preziosa vita al suo interno?».

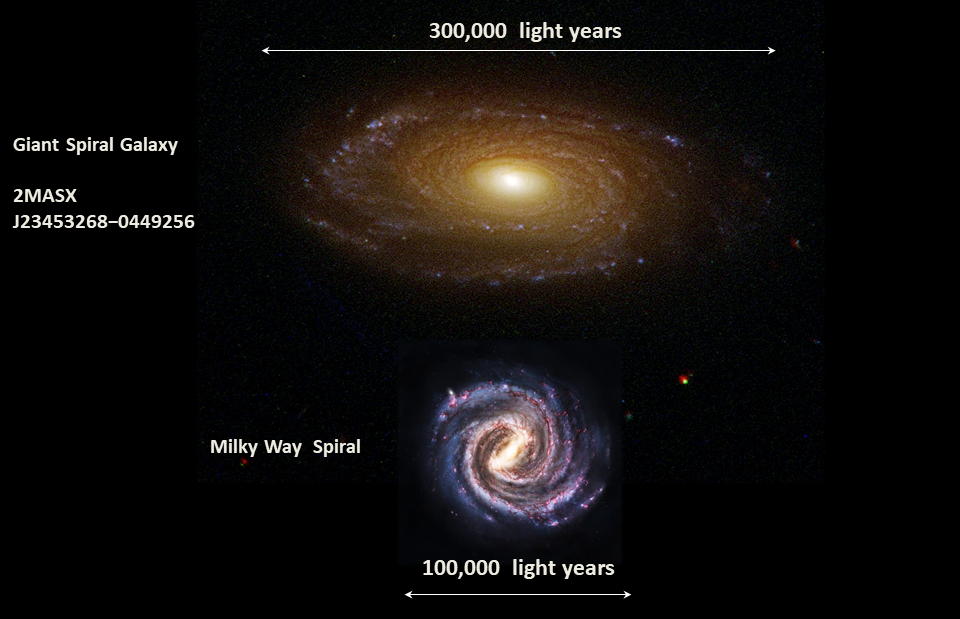

Nel nuovo studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno svelato la struttura e l’evoluzione di questa strana galassia a spirale, chiamata 2Masx J23453268-0449256, tre volte più grande della Via Lattea.

Utilizzando le osservazioni del telescopio spaziale Hubble, del Giant Metrewave Radio Telescope, dell’Atacama Large Millimeter Wave Array e le analisi a più lunghezze d’onda, hanno individuato l’enorme buco nero supermassiccio nel suo cuore e getti radio che sono tra i più grandi conosciuti per qualsiasi galassia a spirale, rendendola una galassia alquanto rara.

In teoria, l’intensa attività di questi colossali getti, alimentati da buchi neri supermassicci, dovrebbe distruggere la delicata struttura di una galassia a spirale. Eppure, contro ogni previsione, 2Masx J23453268-0449256 ha mantenuto la sua natura ordinata, con bracci a spirale ben definiti, una luminosa barra centrale e un anello stellare apparentemente indisturbato, pur ospitando uno dei buchi neri più estremi mai osservati in un ambiente simile.

A rendere il quadro ancora più enigmatico, la galassia è avvolta da un vasto alone di gas caldo che emette raggi X, rivelando indizi cruciali sulla sua storia. Mentre questo alone si raffredda lentamente nel tempo, i getti del buco nero agiscono come una fornace cosmica, impedendo la formazione di nuove stelle nonostante l’abbondanza di materiale stellare disponibile.

La Via Lattea ha nel suo centro un buco nero di quattro milioni di masse solari – Sagittarius A (Sgr A*) – che attualmente è in uno stato estremamente tranquillo, dormiente. Secondo i ricercatori, la situazione potrebbe cambiare se una nube di gas, una stella o persino una piccola galassia nana venissero “mangiati” da Sgr A*, innescando potenzialmente una significativa attività sotto forma di getti. Tali eventi sono noti come eventi di distruzione mareale (Tde, acronimo di tidal disruption events) e ne sono stati osservati diversi in altre galassie, ma non nella Via Lattea.

Se grandi getti come questi dovessero emergere da Sgr A*, il loro impatto dipenderebbe dalla loro forza, dalla direzione e dall’energia prodotta. Un getto puntato in prossimità del Sistema solare potrebbe eliminare le atmosfere planetarie, danneggiare il Dna e aumentare i tassi di mutazione a causa dell’esposizione alle radiazioni, mentre se la Terra fosse esposta a un getto diretto o vicino, potrebbe degradare il nostro strato di ozono e portare a un’estinzione di massa. Una terza possibilità è che un potente getto possa alterare il mezzo interstellare e influenzare la formazione stellare in alcune regioni, come è accaduto nella galassia oggetto del nuovo lavoro.

Immagine a colori di J23453268-0449256, che misura 300mila anni luce, catturata dal telescopio spaziale Hubble. È affiancata da una rappresentazione della Via Lattea, tre volte più piccola. Crediti: Bagchi e Ray et al/Telescopio spaziale Hubble

Gli astronomi ritengono che in passato la Via Lattea abbia probabilmente avuto getti radio su larga scala e che potenzialmente potrebbe generarli di nuovo in futuro, ma gli esperti non sono in grado di dire esattamente quando, perché dipende da molti fattori.

Come se non bastasse, il team di ricercatori ha anche scoperto che J23453268-0449256 contiene una quantità di materia oscura dieci volte superiore a quella della Via Lattea, fondamentale per la stabilità del suo disco in rapida rotazione. Rivelando un equilibrio senza precedenti tra materia oscura, attività dei buchi neri e struttura galattica, i ricercatori sostengono che il loro studio apre nuove frontiere nell’astrofisica e nella cosmologia.

«La comprensione di queste rare galassie potrebbe fornire indizi vitali sulle forze invisibili che governano l’universo, tra cui la natura della materia oscura, il destino a lungo termine delle galassie e l’origine della vita», conclude Shankar Ray, coautore della pubblicazione. «In definitiva, questo studio ci porta un passo più vicino a svelare i misteri del cosmo, ricordandoci che l’universo riserva ancora sorprese al di là della nostra immaginazione».

Per saperne di più:

- Leggi su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society l’articolo “Unveiling the bulge–disc structure, AGN feedback, and baryon landscape in a massive spiral galaxy with Mpc-scale radio jets” di Joydeep Bagchi, Shankar Ray, Suraj Dhiwar, Mahadev B Pandge, Pratik Dabhade, Aaron J Barth, Luis C Ho, Mohammad S Mirakhor, Stephen A Walker, Nicole Nesvadba, Francoise Combes, Andrew Fabian e Joe Jacob