Se domattina il Sole decidesse di rispondere per le rime alla sua vicina Proxima Centauri, che si esibisce in spettacolari ed energetici brillamenti, certo sulla Terra la cosa non passerebbe inosservata e avremmo di che preoccuparci. La radiazione emessa dalla stella, che dal Sole dista appena poco più di quattro anni luce, investe infatti anche la sua zona abitabile. Già nota per la sua attività alle lunghezze d’onda del visibile, infatti, pare che Proxima Centauri dia il meglio di sé a lunghezze d’onda radio e millimetriche: un nuovo studio che utilizza le osservazioni dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) ha osservato alcuni brillamenti ancora più estremi, avanzando ipotesi poco ottimiste sui potenziali impatti che avrebbero sulla vivibilità dei pianeti che si trovano nella zona abitabile. Possiamo stare tranquilli, comunque: qui da noi non succederà, e fra poco vedremo perché.

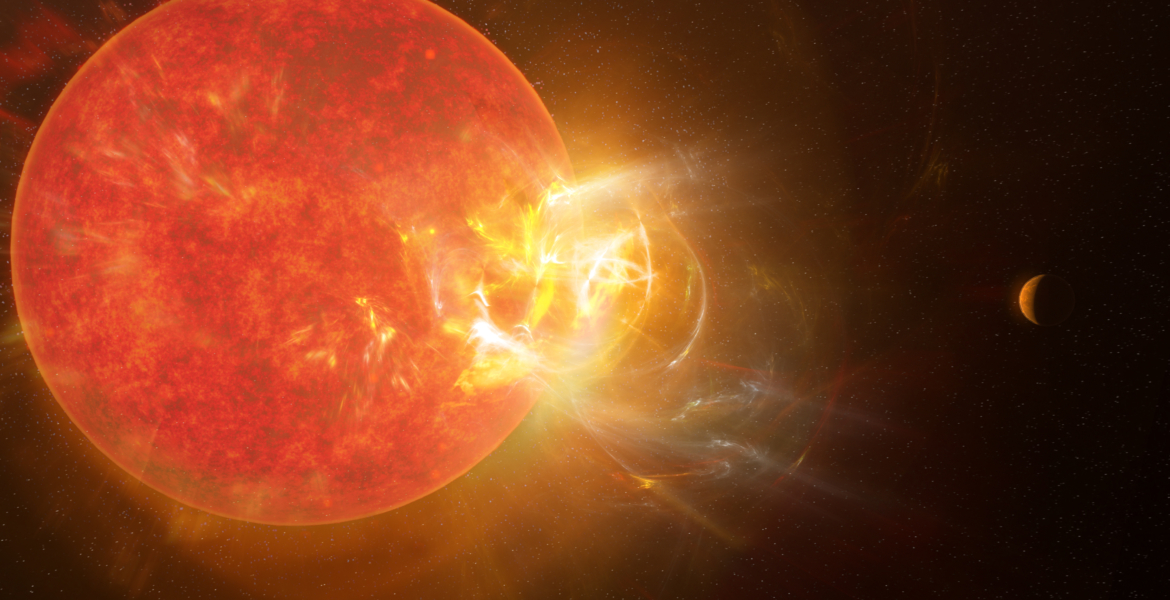

Illustrazione artistica di un brillamento solare che si staglia dalla superficie di Proxima Centauri. Crediti: Nsf/Aui/Nsf Nrao/S. Dagnello

Piccola e cattiva, la nostra vicina si distingue dal Sole non solo per le apparenze – mentre il Sole è una stella nana gialla di tipo G, Proxima Centauri è una nana rossa di tipo M, ben più fredda alla superficie – ma anche e soprattutto per quello che c’è dentro: le piccole dimensioni e il forte campo magnetico indicano infatti che la sua struttura interna è interamente convettiva, a differenza del Sole, che ha strati convettivi e non convettivi. Di conseguenza, la stella è molto più attiva. I suoi campi magnetici si contorcono, sviluppano tensioni e alla fine si spezzano, rilasciando flussi di energia e particelle verso l’esterno in quelli che gli astronomi osservano come brillamenti.

Come il Sole, però, anche Proxima Centauri sembrerebbe ospitare un pianeta potenzialmente abitabile, che dai suoi brillamenti – almeno quelli osservati da Alma – potrebbero essere stati investiti. Quando vengono prodotti, questi brillamenti rilasciano energia luminosa in tutto lo spettro elettromagnetico, nonché esplosioni di particelle tipiche delle stelle attive chiamate particelle energetiche stellari. A seconda dell’energia e della frequenza di queste emissioni, i pianeti all’interno della zona abitabile potrebbero essere resi inabitabili dato che l’interazione con la loro atmosfera potrebbe privarli di ingredienti necessari alla vita, come l’ozono e l’acqua.

«L’attività del nostro Sole non elimina l’atmosfera terrestre e provoca invece splendide aurore, perché abbiamo un’atmosfera spessa e un forte campo magnetico che protegge il nostro pianeta», dice Meredith MacGregor della Johns Hopkins University, coautrice dell’articolo pubblicato su The Astrophysical Journal. «Ma i brillamenti di Proxima Centauri sono molto più potenti e sappiamo che ha pianeti rocciosi nella zona abitabile. Cosa stanno facendo questi brillamenti alle loro atmosfere? C’è forse un flusso così grande di radiazioni e particelle che l’atmosfera viene modificata chimicamente, o completamente erosa?».

Si tratta, ad oggi, del primo studio che utilizza osservazioni millimetriche per indagare nuovi aspetti della fisica dei brillamenti. Combinando 50 ore di osservazioni Alma con quelle dell’Atacama Compact Array, sono stati rilevati in totale 463 brillamenti con energie comprese tra 1024 e 1027 erg, e una durata da 3 a 16 secondi.

«Quando vediamo i brillamenti con Alma, stiamo sempre osservando radiazione elettromagnetica, ovvero la luce in varie lunghezze d’onda. Ma a uno sguardo più approfondito, questo brillamento a lunghezza d’onda radio ci dà anche la possibilità di tracciare le proprietà di queste particelle e di capire cosa viene rilasciato dalla stella», continua MacGregor.

Per fare ciò, occorre costruire la cosiddetta distribuzione di frequenza dei brillamenti, che traccia il numero di brillamenti in funzione della loro energia. In genere, questa distribuzione mostra che i brillamenti più piccoli (meno energetici) si verificano più frequentemente, mentre quelli più grandi e più energetici si verificano meno frequentemente. Su Proxima Centauri si verificano così tanti brillamenti che gli autori ne hanno rilevati molti in ogni intervallo di energia. Non solo: per i brillamenti più energetici, sono anche riusciti a disegnarne la forma, rilevando un profilo asimmetrico. La fase di decadimento sarebbe infatti molto più lunga della fase iniziale esplosiva.

A lunghezze d’onda millimetriche, in sostanza, l’attività di Proxima Centauri sembrerebbe molto più frequente rispetto a quanto si riesce a rilevare con i telescopi ottici, con i quali le informazioni ottenute sarebbero parziali e incomplete. Alma, finora, è l’unico interferometro millimetrico abbastanza sensibile per queste misure. E se vi state ancora chiedendo che fine hanno fatto quei poveri pianeti, mi spiace deludervi, ma una risposta ancora non c’è. Il vantaggio che questa stella ci sia così vicina, però, non esclude che nuovi studi potranno soddisfare questa curiosità, soprattutto ora che non può più nascondersi dietro i filtri dei telescopi ottici.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo “The Proxima Centauri Campaign—First Constraints on Millimeter Flare Rates from ALMA“, di Kiana Burton, Meredith A. MacGregor, Rachel A. Osten, Ward S. Howard, Alycia J. Weinberger, Evgenya Shkolnik, David J. Wilner, Jan Forbrich e Thomas Barclay