La sera del 23 aprile del 2019, il cielo a nord della Repubblica di Costa Rica è stato illuminato per qualche istante da un lampo improvviso. Il fenomeno luminoso, immortalato da diverse telecamere, si è presto rivelato essere una meteora, la scia luminosa causata da un meteoroide entrato in contatto con l’atmosfera terrestre. Pochi istanti dopo, infatti, al bagliore è seguita la caduta al suolo di numerosi frammenti di roccia, il più grosso dei quali, rinvenuto all’interno di una casa, pesava oltre un chilogrammo.

Il frammento di 146 grammi del meteorite di Agus Zarcas utilizzato in questo studio. Crediti: Arizona State University / Seti Institute

I frammenti in questione, il cui peso complessivo si aggira intorno ai 30 chilogrammi, sono quelli della meteorite di Aguas Zarcas: dopo la meteorite di Murchison, la più massiccia condrite carbonacea di tipo CM2 ad aver raggiunto la Terra. Così chiamata dal nome della città costaricana in cui è caduta, Aguas Zarcas, appunto, la meteorite è stata ampiamente caratterizzata dal punto di vista chimico. Grazie alla grande quantità di frammenti disponibili, è stata utilizzata in diversi esperimenti di impatto e studi petrologici. Poco si sa, tuttavia, circa la traiettoria, la curva di luce e l’orbita del meteoroide che l’ha originata. Un team di ricercatori guidati dal Seti Institute di Mountain View, in California, ha ora colmato questa lacuna.

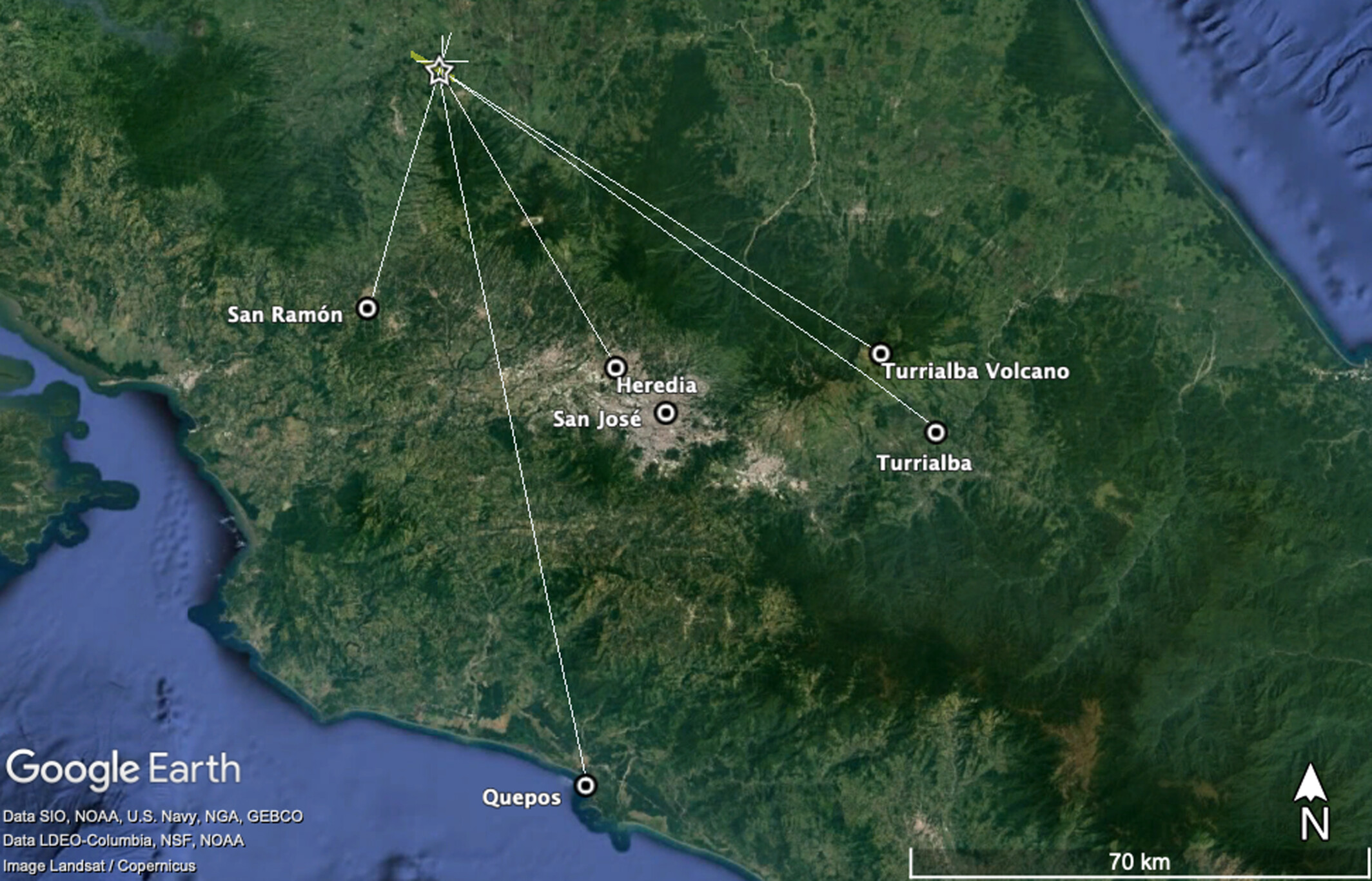

Per riuscire ad ottenere le informazioni necessarie, i ricercatori hanno passato al setaccio i numerosi filmati che hanno immortalato il bolide, da quelli ripresi dalle telecamere di sicurezza di diverse istituzioni locali a quelli girati dalle dashcam installate sulle automobili dei cittadini che hanno assistito al raro fenomeno. I video originali sono stati esaminati minuziosamente, fotogramma per fotogramma, contrassegnando in ciascuno la posizione del frammento principale. Una volta identificato, i ricercatori hanno determinato la posizione dell’orizzonte e delle direzioni cardinali (nord, sud, est, ovest) per avere un adeguato riferimento geografico. Successivamente, utilizzando il software Stellarium, hanno determinato l’azimut (l’angolo orizzontale rispetto al nord) e l’elevazione (l’altezza angolare sopra l’orizzonte) di queste posizioni nel campo visivo di ciascuna ripresa. Due stelle riconoscibili in un video – Sirio e Betelgeuse – hanno consentito una calibrazione assoluta della posizione e dell’orientamento dell’orizzonte. Infine, utilizzando metodi di triangolazione e di allineamento astrometrico, hanno derivato la posizione del meteorite in ogni istante e ricostruito la traiettoria. Inoltre, analizzando la variazione della posizione nel tempo nei vari fotogrammi, hanno ricavato la velocità iniziale, quindi hanno stimato la massa e la densità del frammento.

Lo studio della roccia non si è fermato qui. Misurando l’intensità della luce nei vari fotogrammi video e sottraendola con il segnale di fondo, i ricercatori ne hanno determinato anche la curva di luce, che è stata poi allineata con i dati di luminosità ottenuti dal Geostationary Lightning Mapper (Glm), un satellite che ha osservato il flare luminoso prodotto dal bolide.

Immagine che mostra la posizione delle telecamere che hanno catturato il bolide rispetto alla sua traiettoria. Crediti: Peter Jenniskens et al., Meteoritics & Planetary Science, 2025

L’ultima analisi condotta ha riguardato la stima della concentrazione di alcuni radionuclidi in un frammento conservato all’Arizona State University. L’indagine, eseguita per determinare le dimensioni originali e l’età del meteoroide, è stata effettuata mediante tecniche di spettrometria non distruttiva nella facility SubTerranean Low-Level Assay (Stella) dei Laboratori nazionali del Gran Sasso.

I risultati della ricerca, pubblicati di recente sulla rivista Meteoritics & Planetary Science, indicano che il meteoroide di Aguas Zarcas si è avvicinato alla Terra su una traiettoria quasi verticale, seguendo un’orbita con una bassa inclinazione. Aveva un diametro di 60 cm e una massa di circa 250 chilogrammi, metà della quale sarebbe sopravvissuta fino a 32 chilometri di altitudine. Il bolide, proveniente da ovest-nordovest, viaggiava ad una velocità di circa 14 chilometri al secondo, frammentandosi a qualche decina di chilometri di altitudine.

«Il meteoroide ha attraversato l’atmosfera terrestre fino a un’altitudine di 25 chilometri, dove la massa residua si è infine disgregata», dice a questo proposito Peter Jenniskens, ricercatore al Seti Institute di Mountain View e primo autore dello studio. «A quel punto, ha prodotto un bagliore luminoso rilevato dai satelliti in orbita».

Le analisi suggeriscono inoltre che il meteoroide provenga dalla fascia principale degli asteroidi, e che si sia staccato dal suo progenitore, probabilmente un asteroide della famiglia Themis, circa due milioni di anni fa. Il corpo celeste avrebbe quindi attraversato lo spazio interplanetario senza mai collidere con altri corpi, il che avrebbe permesso alla roccia di rimanere strutturalmente integra, priva delle fratture che solitamente indeboliscono molti meteoriti.

Alcuni fotogrammi dei video utilizzati nello studio per ricostruire l’identikit del meteoroide di Aguas Zarcas. Crediti: Peter Jenniskens et al., Meteoritics & Planetary Science, 2025

«Riteniamo che questo oggetto celeste provenga da un asteroide più grande situato nella fascia degli asteroidi, probabilmente nelle sue regioni esterne», aggiunge Jenniskens. «Una volta staccatosi dal progenitore, il corpo celeste ha viaggiato per due milioni di anni prima di raggiungere la Terra, evitando di frantumarsi lungo il tragitto».

Questa circostanza, insieme alla bassa inclinazione dell’orbita con cui avrebbe approcciato la Terra e alla sua elevata resistenza, ha fatto in modo che una frazione relativamente grande del corpo celeste sopravvivesse all’ingresso e al passaggio nell’atmosfera terrestre, e che diversi frammenti raggiungessero il suolo.

«Del meteorite di Aguas Zarcas sono stati recuperati ben 27 chili di frammenti» conclude Jenniskens. «Si tratta della più grande massa di rocce di questo tipo raccolta dopo quella del meteorite di Murchison, caduto in Australia nel 1969».

Per saperne di più:

- Leggi su Meteoritics & Planetary Science l’articolo “Orbit, meteoroid size, and cosmic ray exposure history of the Aguas Zarcas CM2 breccia”, di Peter Jenniskens, Gerardo J. Soto, Gabriel Goncalves Silva, Oscar Lücke, Pilar Madrigal, Tatiana Ballestero, Carolina Salas Matamoros, Paulo Ruiz Cubillo, Daniela Cardozo Mourao, Othon Cabo Winter, Rafael Sfair, Clemens E. Tillier, Jim Albers, Laurence A. J. Garvie, Karen Ziegler, Qing-zhu Yin, Matthew E. Sanborn, Henner Busemann, My E. I. Riebe, Kees C. Welten, Marc W. Caffee, Matthias Laubenstein, Darrel K. Robertson e David Nesvorny