Spettacolo pirotecnico stellare in arrivo: si prevede che la prossima esplosione (outburst in inglese) di T Coronae Borealis (T CrB) – una delle nove ricorrenti più luminose conosciute – avverrà entro la fine del 2025, circa 80 anni dopo l’ultima volta che ha acceso i nostri cieli. Un nuovo studio – frutto del lavoro di un gruppo internazionale di esperti coordinato dall’Arizona State University e a cui ha partecipato anche l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) – è stato presentato in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal, che fornisce nuove e precise stime dei parametri stellari e orbitali.

Una stella gigante rossa e una nana bianca orbitano l’una attorno all’altra in questa rappresentazione artistica di una nova simile a T Coronae Borealis. Crediti: Nasa/Goddard Space Flight Center

Ricordiamo che una nova ricorrente è una nova (dal latino stella nova o un nuovo astro apparso all’improvviso nel cielo) che si ripete a intervalli più o meno regolari. T Coronae Borealis è in realtà un antico sistema binario interagente, situato a circa 3mila anni luce dalla Terra in direzione della costellazione della Corona Boreale. Le due stelle orbitano l’una attorno all’altra in un’orbita quasi circolare e con un periodo di circa 227,5 giorni. L’anziana coppia è costituita da una gigante rossa di tipo spettrale M4 III (una stella giunta quasi al termine del suo ciclo vitale) che trasferisce materia ricca di idrogeno su una massiccia nana bianca (ossia il residuo di una stella ormai estinta).

Ogni 80 anni – giorno più, giorno meno – il sistema T CrB si accende, come una luminosissima lampadina nel cielo. Cosa si osserva? Un’esplosione termonucleare degli strati superficiali della nana bianca, caratterizzata da un repentino aumento di luminosità del sistema (fino a 8 magnitudini) visibile per alcuni giorni anche a occhio nudo. «La prossima esplosione è imminente, attesa nel 2025», si legge nell’articolo scientifico che fa riferimento a uno studio pubblicato nel settembre 2023 da Bradley Schaefer, il quale aveva previsto inizialmente che la stella T CrB avrebbe potuto esplodere entro giugno 2025, con un margine di incertezza di 15 mesi.

«Non si può prevedere con precisione quando esploderà», afferma cauto Oscar Straniero, dirigente di ricerca presso l’Inaf d’Abruzzo e co-autore dello studio. «Secondo i dati storici, l’ultima esplosione è avvenuta nel 1946. Sulla base di queste informazioni si è stimato poi che l’evento di nova sarebbe accaduto nella finestra 2024-2026. Siamo quindi nel mezzo. Perché non possiamo essere più precisi? Il periodo orbitale e il periodo di ricorrenza della nova sono due cose diverse, e quest’ultimo dipende dal tasso di accrescimento e dalla massa della nana bianca. Entrambi questi parametri variano nel tempo e solo recentemente sono state misurate con sufficiente precisione».

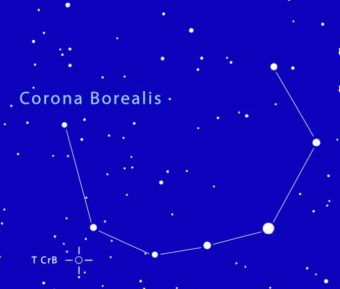

La posizione della stella T CrB nella mappa dell’American Association of Variable Star Observers. Credit: Aavso

Il gruppo di ricerca guidato da Kenneth H. Hinkle ha analizzato una serie di spettri della gigante rossa raccolti tra il 2022 e il 2024 presso il Fairborn Observatory, nel sud-est dell’Arizona (Stati Uniti), utilizzando il telescopio automatico da 2 metri della Tennessee State University e uno spettrografo di tipo Echelle a fibre ottiche. Gli spettri sono stati poi combinati con dati già presenti in letteratura.

«Le peculiarità sono due», sottolinea Straniero. «Il periodo di ricorrenza durante il quale la massa della nana bianca aumenta, sta per scadere, per cui a breve ci aspettiamo una nuova esplosione. E in secondo luogo, la nana bianca ha una massa molto vicina al limite massimo (il cosiddetto limite di Chandrasekhar che equivale a circa 1,44 masse solari, ndr) superato il quale la stella collassa. Il risultato di questo collasso sarebbe ancora più violento, una supernova termonucleare che incenerirebbe l’intera nana bianca».

Queste drammatiche esplosioni sono conosciute come supernovae di tipo Ia. I progenitori di tali supernove non sono mai stati identificati, nonostante gli innumerevoli studi teorici e le campagne osservative dedicate a tale scopo. «Sarebbe la prima volta che si osserva un progenitore di queste supernove, che rivestono un ruolo fondamentale nella moderna cosmologia, visto che esse sono utilizzate come indicatori di distanza di galassie lontane», continua Straniero. «Queste supernovae di tipo Ia sono tra i maggiori produttori di ferro nell’universo. Circa due terzi del ferro nel Sistema solare, e quindi anche di quello che è finito per esempio nel nostro sangue, proviene da tali esplosioni. Sono inoltre candele standard molto brillanti, utilizzate in cosmologia per misurare le distanze di galassie lontane. Proprio studiando le supernove lontane si è visto che l’espansione dell’universo era più lenta nel passato (fino a 6 o 7 miliardi di anni fa). Questa accelerazione dell’espansione cosmica viene comunemente attribuita all’esistenza di un campo primordiale che si oppone alla forza attrattiva dovuta alla gravità. L’energia di questo campo è nota come energia oscura».

Utilizzando i dati di Gaia nel catalogo Early Data Release 3, il gruppo di ricerca ha infatti stimato con grande precisione la massa della gigante rossa (0,69 masse solari) ma soprattutto la massa della nana bianca, che risulta essere molto alta: 1,37 volte quella del Sole (quindi molto vicina al limite di Chandrasekhar). «Proprio grazie a queste misure così precise», continua Straniero, «è stato possibile ricostruire la storia passata di questo sistema binario e ipotizzarne la sua futura evoluzione e destino finale. In particolare, io mi sono occupato di calcolare una serie di modelli evolutivi di possibili sistemi binari progenitori cercando quello o quelli che meglio riproducono lo stato attuale».

Situata a 3mila anni luce di distanza, T Coronae Borealis contiene due stelle che orbitano l’una intorno all’altra: una gigante rossa prossima alla fine della sua vita e una nana bianca. L’intensa gravità della nana bianca attira parte del gas che fuoriesce dalla gigante rossa, formando una nube appiattita di gas attorno alla nana — un disco di accrescimento. Il gas nel disco si muove gradualmente verso l’interno, fino a fluire sulla nana bianca situata al centro. Crediti: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

T Coronae Borealis ha dato spettacolo in cielo già due volte negli ultimi due secoli. La prima esplosione documentata risale al 12 maggio 1866, quando la stella è passata rapidamente da una magnitudine di 9,5 a 2,3, diventando visibile a occhio nudo per nove giorni. In quell’occasione, raggiunse una luminosità circa 230mila volte superiore a quella del Sole. La seconda esplosione risale invece al 9 febbraio 1946: l’astronomo Armin Joseph Deutsch (Osservatorio Yerkes) segnalò un picco leggermente meno brillante rispetto a quello del 1866, con una magnitudine apparente corrispondente a circa 180mila volte la luminosità solare. Precedenti esplosioni risalgono al 1787 e addirittura al 1217, anche se la documentazione è meno precisa.

Di recente, diversi gruppi di astronomi hanno cercato di stimare il periodo più probabile in cui potrebbe verificarsi la prossima esplosione termonucleare di T CrB. Inizialmente, le ipotesi si concentravano su una finestra compresa tra aprile e settembre 2024; successivamente, l’astronomo Jean Schneider dell’Osservatorio di Parigi ha proposto due possibili date nel 2025: il 27 marzo (andata a vuoto) o il 10 novembre. «Temo però che la finestra febbraio/novembre si riferisca al periodo di osservabilità della corona boreale durante l’anno. Dall’emisfero Nord è visibile a Est a partire da febbraio e per tutta la primavera, bella alta nel cielo in estate, mentre cala a occidente in autunno», conclude Straniero.

A ogni modo, visto che al momento dell’ultimo outburst le tecniche di osservazione erano limitate all’ottico e piuttosto “rudimentali”, come si legge nell’articolo, la prossima esplosione offrirà la prima opportunità di misurarne le caratteristiche fisiche. Quindi, occhi all’insù e ben puntati sulla piccola costellazione della Corona Boreale. Riconoscerla è facile: la sua forma a semicerchio somiglia effettivamente a quella di un diadema.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo “Binary Parameters for the Recurrent Nova T Coronae Borealis“, di Kenneth H. Hinkle, Pranav Nagarajan, Francis C. Fekel, Joanna Mikołajewska, Oscar Straniero, and Matthew W. Muterspaugh.