Sono due composti organici volatili. Uno ha formula chimica C₂H₆S (CH₃–S–CH₃), l’altro C₂H₆S₂ (CH₃–S–S–CH₃). I chimici li chiamano tioeteri. Sulla Terra sono prodotti da diversi organismi viventi, come alcune specie batteriche e il fitoplancton marino, contribuendo al caratteristico odore della salsedine. Stiamo parlando del dimetil solfuro (Dms) e del dimetil disolfuro (Dmds).

Utilizzando il telescopio spaziale James Webb, un team di ricercatori guidati dall’università di Cambridge ha ora individuato le impronte di queste molecole nell’atmosfera di un pianeta al di fuori del Sistema solare. I risultati della ricerca sono stati pubblicati oggi sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

Illustrazione artistica che mostra un pianeta iceano (in primo piano) in orbita attorno alla sua stella madre (sullo sfondo). Crediti: A. Smith, N. Madhusudhan (Università di Cambridge)

Il pianeta in questione si chiama K2-18b. Scoperto nel 2015, è circa 9 volte più massiccio della Terra e 2,6 volte più grande. Si trova a 124 anni luce di distanza, nella costellazione del Leone, dove orbita nella zona abitabile della sua stella, la nana rossa K2-18.

Il pianeta ha già fatto parlare di sé nel 2023 (ce ne siamo occupati anche noi qui su Media Inaf): in quell’occasione, osservazioni condotte dallo stesso team di ricerca, utilizzando sempre il Jwst, avevano rilevato la presenza di metano e anidride carbonica nella sua atmosfera — si trattava delle prime molecole organiche scoperte in un esopianeta situato nella zona abitabile della propria stella. Le indagini hanno inoltre messo in luce deboli tracce di dimetil solfuro. Le nuove analisi condotte dai ricercatori confermano la firma di questo composto, e stimano addirittura che sia presente in copiose quantità. Non solo: rivelano anche un’altra molecola correlata, anch’essa abbondante: il dimetil disolfuro, appunto.

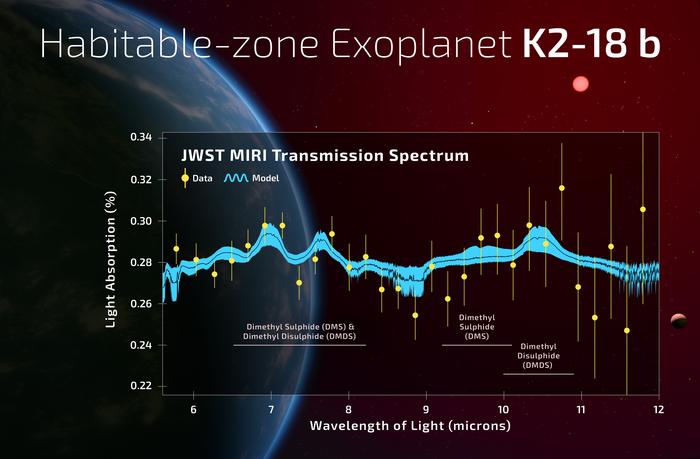

Gli scienziati hanno individuato la presenza delle due molecole analizzando gli spettri di luce del pianeta ottenuti con il metodo dei transiti, una tecnica che consente di determinare la composizione chimica delle atmosfere planetarie esaminando la luce della stella mentre il pianeta transita davanti al suo disco. Durante i transiti, una frazione della luce stellare attraversa l’atmosfera del pianeta prima di raggiungere gli strumenti di osservazione sulla Terra. In questo passaggio, alcune lunghezze d’onda vengono assorbite da specifiche molecole. Questo assorbimento lascia delle impronte caratteristiche nello spettro della luce, che gli astronomi possono analizzare per identificare i gas presenti.

La rilevazione del dimetil solfuro e del dimetil disolfuro nello spettro di trasmissione di K2-18b è stata fatta grazie allo strumento Miri di Jwst, l’unico strumento del telescopio in grado di “vedere” la luce alle lunghezze d’onda del medio infrarosso.

Grafico che mostra lo spettro di trasmissione dell’esopianeta K2-18 b, , ottenuto utilizzando lo spettrografo Miri del telescopio spaziale James Webb. L’asse verticale indica la frazione di luce stellare che durante il transito è assorbita dalle molecole presenti nell’atmosfera del pianeta. I dati osservativi sono rappresentati dai cerchi gialli. Le curve mostrano i modelli che meglio si adattano ai dati: la curva nera rappresenta la mediana, mentre quelle color ciano delineano l’intervallo di confidenza a 1 sigma. Le bande di assorbimento attribuite al dimetil solfuro e al dimetil disolfuro sono indicate da linee orizzontali e didascalie testuali. Sullo sfondo del grafico è visibile un’illustrazione artistica di un pianeta iceano in orbita attorno a una nana rossa. Crediti: . Smith, N. Madhusudhan (University of Cambridge)

Come accennato, le molecole sono presenti sul pianeta in quantità abbondanti. Le concentrazioni calcolate dai ricercatori sono di oltre dieci parti per milione in volume, migliaia di volte superiori rispetto a quelle presenti sulla Terra, dove generalmente sono inferiori a una parte per miliardo. Le abbondanti quantità di questi tioeteri, insieme alla presenza di metano e anidride carbonica, suggeriscono che K2-18b possa essere un candidato pianeta hycean– dalla contrazione delle parole inglesi hydrogen (idrogeno) e ocean (oceano): un ipotetico mondo abitabile caratterizzato da un oceano globale e un’atmosfera ricca di idrogeno, potenzialmente in grado di ospitare la vita.

«Studi teorici precedenti hanno previsto che alti livelli di gas a base di zolfo, come Dms e Dmds, fossero possibili nei mondi hycean» ricorda il primo autore dell’articolo, Nikku Madhusudhan dell’Università di Cambridge. «In linea con quanto previsto, ora li abbiamo osservati. Considerando tutto ciò che sappiamo su questo pianeta, l’ipotesi di un mondo hycean con un oceano brulicante di vita è quella che meglio si adatta ai dati in nostro possesso».

Sebbene la scoperta sia rilevante dal punto di vista astrobiologico, gli scienziati sono comunque cauti nel considerare la possibilità che siano state trovate tracce di vita su un altro mondo. I motivi di questa prudenza sono due. Il primo riguarda il fatto che a produrre questi composti potrebbero essere processi chimici non biologici. Il secondo ha a che fare con la statistica: il livello di significatività dei risultati di questo studio è di tre sigma, il che implica una probabilità dello 0,3 per cento che i dati siano frutto del caso. Ma gli scienziati lo sanno bene: affinché un risultato sia ritenuto scientificamente rilevante, è necessario raggiungere la soglia dei cinque sigma, corrispondente a una probabilità inferiore allo 0,00006% che i risultati siano dei falsi positivi.

«È fondamentale mantenere un sano scetticismo verso i nostri stessi risultati, perché solo attraverso test rigorosi e ripetuti potremo arrivare a un livello di fiducia sufficiente» sottolinea a questo proposito Madhusudhan. «È così che funziona il metodo scientifico».

Secondo i ricercatori, un’ulteriore campagna osservativa con il Jwst della durata compresa tra 16 e 24 ore potrebbe permettere di raggiungere la significatività statistica desiderata. Saranno inoltre fondamentali ulteriori studi, sia teorici che sperimentali, per verificare se i due composti possano essere prodotti in modo non biologico alle concentrazioni osservate.

La domanda “Siamo soli nell’universo?” rimane, dunque, ancora senza una risposta certa. Tuttavia, i telescopi di nuova generazione potrebbero far progredire significativamente la nostra comprensione, portandoci sempre più vicini a una possibile risposta definitiva.

«Tra qualche decennio, potremmo guardarci indietro e riconoscere in questo momento il punto in cui l’universo vivente è diventato davvero alla nostra portata» conclude Madhusudhan. «Potrebbe essere il punto di svolta, quello in cui la domanda fondamentale “siamo soli nell’universo?” diventa, finalmente, una domanda a cui siamo in grado di rispondere».

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal Letters l’articolo “New Constraints on DMS and DMDS in the Atmosphere of K2-18 b from JWST MIRI” di Nikku Madhusudhan, Savvas Constantinou, Måns Holmberg, Subhajit Sarkar, Anjali A. A. Piette e Julianne I. Moses