Il 23 e 24 ottobre 2023, a poco meno di metà strada fra la Terra e il Sole (0.47 unità astronomiche per la precisione), la sonda Esa/Nasa Solar Orbiter è stata investita da un’onda di particelle energetiche solari particolarmente ricca di elio-3, un isotopo raro dell’elio emesso dal Sole. Un evento insolito, probabilmente associato a un buco coronale – una regione in cui le linee del campo magnetico si aprono nello spazio interplanetario – sul quale è stato pubblicato un articolo su The Astrophysical Journal.

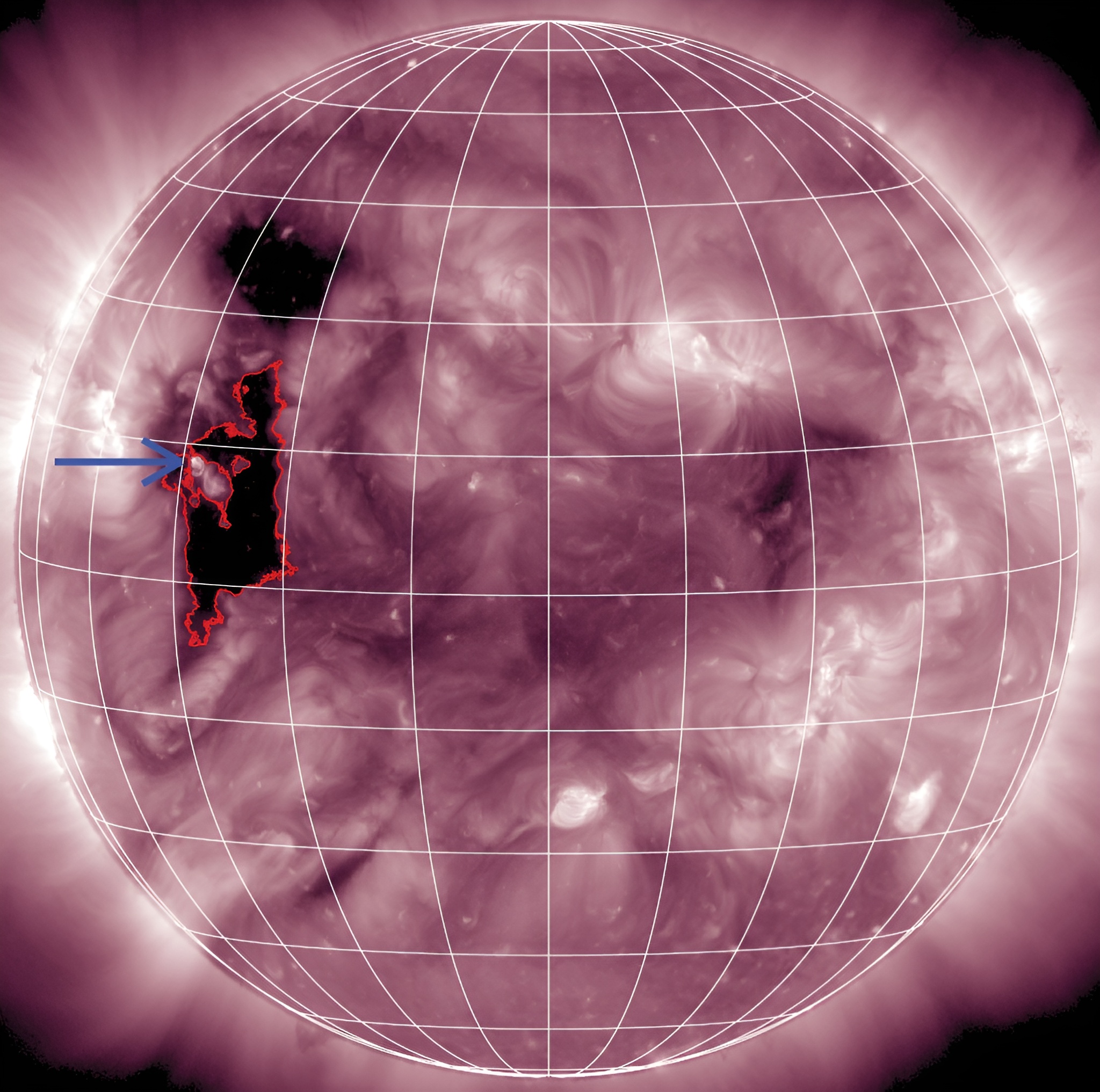

Gli scienziati del Southwest Research Institute hanno individuato la fonte della più alta concentrazione di un raro isotopo dell’elio emesso dal Sole. In questa immagine nell’ultravioletto estremo del Solar Dynamics Observatory, la freccia blu indica un piccolo punto luminoso situato sul bordo di un buco coronale (delineato in rosso) che è stata la sorgente del fenomeno. Crediti: Nasa/Sdo/Aia

L’elio, un elemento che nella tavola periodica è il primo fra i cosiddetti gas nobili, ha due isotopi stabili: l’Elio-4 e l’Elio-3. Il primo è il più abbondante in natura, mentre il secondo – che costituisce solo lo 0,02% – è il più interessante. In astrofisica, ad esempio, è un isotopo fondamentale per i sistemi criogenici a diluizione, in grado di raggiungere temperature dell’ordine del millesimo di kelvin, oppure nella costruzione di impianti per la rivelazione di neutroni.

«Questo raro isotopo, più leggero del più comune elio-4 di un solo neutrone, è scarso nel nostro sistema solare – si trova in un rapporto di circa uno ione di elio-3 per 2.500 ioni di elio-4», spiega Radoslav Bucik, primo autore dello studio. «Tuttavia, i getti solari sembrano accelerare preferenzialmente l’elio-3 ad alte velocità o energie, probabilmente a causa del suo particolare rapporto carica/massa».

La misurazione effettuata da Solar Orbiter riguarda l’emissione di particelle energetiche solari (o Sep): particelle accelerate ad alta energia che includono protoni, elettroni e ioni pesanti, in genere associate a eventi solari come brillamenti ed espulsioni di massa coronale. Il meccanismo alla base di questa accelerazione è sconosciuto, ma si è visto che può aumentare l’abbondanza di elio-3 fino a 10mila volte la sua concentrazione abituale nell’atmosfera del Sole – un effetto che non ha analoghi noti in altri ambienti astrofisici. La cosa incredibile dell’evento misurato nell’ottobre 2023 è che l’aumento di elio-3 è di circa 200mila volte e anche la sua accelerazione risulta molto maggiore rispetto agli altri elementi più pesanti.

Complice l’aiuto di un altro osservatorio solare della Nasa, il Solar Dynamics Observatory, gli astronomi hanno trovato un piccolo getto solare sul bordo di un buco coronale da cui sembrerebbe essere partito tutto. Nonostante le dimensioni ridotte del getto (che viene indicato nell’immagine con una freccia blu, sul bordo del buco coronale delineato in rosso), gli autori sono convinti che sia direttamente collegato all’evento Sep.

«Sorprendentemente, l’intensità del campo magnetico in questa regione era debole, più tipica delle aree solari tranquille che delle regioni attive», aggiunge Bucik. «Questa scoperta supporta le teorie precedenti che suggeriscono che l’arricchimento di elio-3 è più probabile nel plasma debolmente magnetizzato, dove la turbolenza è minima».

Inoltre, questo evento si distingue come uno dei rari casi in cui l’arricchimento degli ioni non segue lo schema abituale. In genere, eventi come questi presentano una maggiore abbondanza di ioni pesanti come il ferro. In questo caso, invece, il ferro non è aumentato. Al contrario, carbonio, azoto, silicio e zolfo sono significativamente più abbondanti del previsto.

Per comprendere meglio come si formano e come vengono accelerate queste ondate di particelle energetiche ricche di elio-3, occorre raccogliere molta più statistica e l’unico modo per farlo, scrivono gli scienziati a conclusione del loro articolo, è riuscire ad avere sonde come Solar Orbiter più vicine alle sorgenti solari ricche di elio-3. Con un periodo di rivoluzione attorno al Sole di 168 giorni e un perielio ad appena 42 milioni di chilometri dal Sole (quasi un quarto della distanza che separa la Terra dalla stella), le occasioni potrebbero non mancare.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo “Origin of the Unusual Composition of 3He-rich Solar Energetic Particles“, di Radoslav Bučík, Glenn M. Mason, Sargam M. Mulay, George C. Ho, Robert F. Wimmer-Schweingruber, e Javier Rodríguez-Pacheco