Grazie agli oltre cinquemila metri sul livello del mare, alla lontananza di altre fonti luminose e al bassissimo tasso di umidità dell’aria, il cielo del deserto di Atacama, nelle Ande cilene, è universalmente riconosciuto come il migliore per le osservazioni astronomiche. È in questo scenario unico, già sede di numerosi strumenti astronomici, che un consorzio internazionale coordinato dall’astrofisica italiana Claudia Cicone, oggi all’Università di Oslo, ha in mente di costruire AtLast (Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope), un radiotelescopio rivoluzionario sotto molteplici aspetti. Dopo aver beneficiato di fondi Horizon 2020, il progetto – presentato in uno studio pubblicato a febbraio 2025 – inaugura la “fase due” con fondi della nuova programmazione europea.

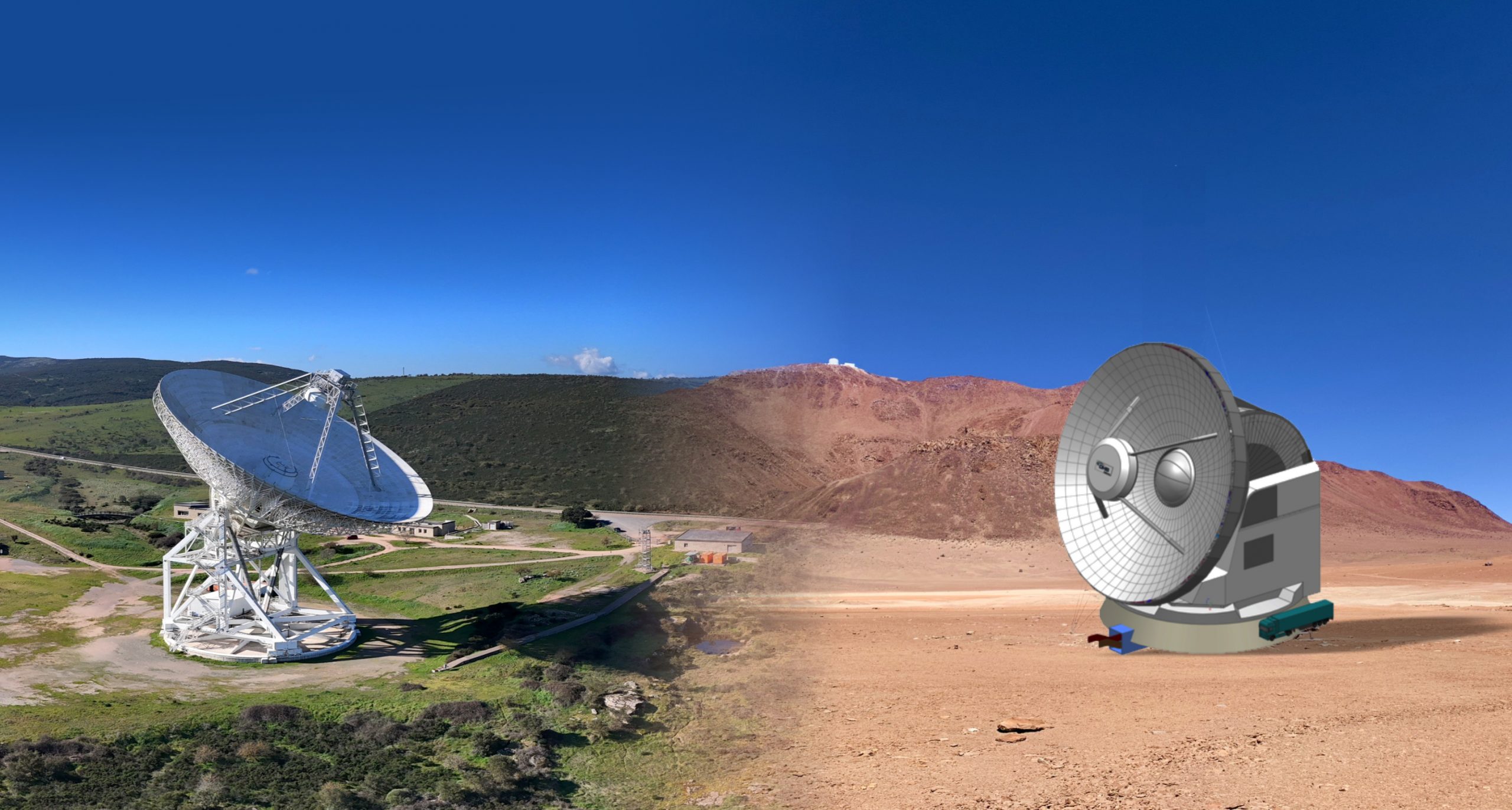

A sinistra il Sardinia Radio Telescope (64 metri di diametro) nel territorio di San Basilio, in Sardegna. A destra un rendering del telescopio AtLast (50 metri di diametro) nel sito in cui ne è prevista l’effettiva costruzione, il plateau del Chajnantor nel deserto di Atacama, in Cile. Crediti: Mroczkowski et al. (2025)., C. Cicone (UiO/AtLast), P. Soletta (Inaf)

Partendo dall’aspetto ambientale, AtLast si pone l’ambizioso obiettivo di diventare la prima grande facility astronomica energeticamente autosufficiente (o quasi) grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili come l’energia solare e l’idrogeno per far fronte all’importante consumo di elettricità. Il tutto senza danneggiare il vicino villaggio di San Pedro de Atacama e, anzi, studiando modi di fornire il surplus di energia anche ai suoi abitanti. Quando si pensa a un telescopio, infatti, occorre considerare che il dispendio energetico non è soltanto quello relativo ai movimenti meccanici, alla presenza dei ricercatori o ai potenti computer che lavorano sui dati: un aspetto fondamentale è anche quello del raffreddamento dei ricevitori criogenici, che devono lavorare a temperature bassissime per poter ricevere un segnale il più possibile pulito.

La coordinatrice del progetto AtLast, Claudia Cicone dell’Università di Oslo, presenta i risultati dello studio preliminare sul telescopio con parabola da 50 metri che si vorrebbe realizzare in Cile. Crediti: Martina D’Angelo (UiO/AtLast)

Poi c’è l’aspetto fondante, quello scientifico, che nasce da un’esigenza che la comunità astronomica manifesta già da molto tempo: la possibilità di osservare onde elettromagnetiche sub millimetriche con una grande parabola singola. «Stiamo lavorando», spiega Claudia Cicone a Media Inaf, «affinché AtLast sia la migliore infrastruttura astronomica da terra del futuro: un osservatorio sub-millimetrico tecnologicamente raffinato che permetterà all’intera comunità astrofisica di realizzare scoperte ad alto impatto scientifico per il prossimi 50 anni, e allo stesso tempo la prima infrastruttura astronomica che pone la sostenibilità ambientale e sociale come priorità al pari del potenziale scientifico».

L’idea alla base di AtLast è dunque poter costruire un grande radiotelescopio dotato di parabola in grado di muoversi sia di lato che in altezza (movimento altazimutale) per poter inseguire oggetti sulla volta celeste e osservarli a frequenze molto alte, oltre le onde radio alle quali osservano di solito i radiotelescopi. L’obbiettivo è arrivare all’intervallo tra microonde e raggi infrarossi, caratterizzato da lunghezze che vanno da un centimetro a 0,3 millimetri. Tradotto in frequenza: da 35 a 950 GHz.

Allo stato attuale, i radiotelescopi più grandi (fino a cento metri di diametro della parabola) in grado di muoversi possono osservare onde elettromagnetiche la cui lunghezza non può scendere sotto i 2 o 3 millimetri – ovvero circa 100 GHz (o poco oltre) in frequenza. Il limite è dato dalle deformazioni dovute al peso stesso di queste grandi parabole, che ne fa collassare la superficie, sebbene alcuni (pochi) siano dotati di sistemi di correzione. Osservare onde di lunghezza inferiore non è impossibile, ma per farlo, a oggi, occorre utilizzare reti più o meno estese composte da molti radiotelescopi più piccoli la cui superficie, pur raccogliendo singolarmente meno segnale, è più difficilmente deformabile e quindi mette meglio a fuoco gli oggetti lontani. Un esempio virtuoso, non a caso anch’esso costruito in Cile, è l’array di telescopi Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) dell’Eso, che tuttavia ha alcune limitazioni che una parabola singola potrebbe superare.

Sergio Poppi, responsabile delle operazioni (RdO) del Sardinia Radio Telescope dell’Inaf, spiega le caratteristiche del radiotelescopio ai colleghi presenti al primo meeting di AtLast2 a Cagliari. Crediti: Martina D’Angelo (UiO/AtLast)

L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) è partner del consorzio di AtLast grazie all’expertise maturata nella gestione e nell’utilizzo del Sardinia Radio Telescope (Srt) di San Basilio, in Sardegna e, ancora prima, con le antenne Grueff e Croce del Nord di Medicina (Bologna) e Noto (Siracusa). Il radiotelescopio sardo – che vede la diretta partecipazione ad AtLast con il responsabile delle operazioni, Sergio Poppi – si caratterizza per essere uno tra i più performanti, principalmente per due motivi. Anzitutto, Srt è dotato di una parabola di 64 metri di diametro (grande ma non estrema) dotata di superficie attiva, cioè composta da circa mille pannelli gestiti da un sistema di pistoni idraulici (attuatori) che li possono far muovere correggendo così le deformazioni dovute a gravità e temperatura. Inoltre ospita un invidiabile set osservativo composto di una dozzina di ricevitori interscambiabili tra loro per poter osservare lo stesso oggetto a frequenze molto diverse (da 0,3 a 110 GHz, ovvero onde da un metro a tre millimetri) e con cambi automatizzati (in inglese frequency agility).

Il potenziale dei ricevitori si Srt è stato raggiunto alla fine del 2023 con la conclusione di un progetto Pon da quasi venti milioni di euro coordinato dall’astrofisica Federica Govoni, attuale direttrice dell’Inaf di Cagliari. Questo importante upgrade ha fornito proprio i ricevitori alle frequenze più alte, fino a 100 GHz, con alcuni dei quali è stata appena realizzata la “prima luce”, le cui osservazioni verranno divulgate a breve e che serviranno con tutta probabilità anche come banco di prova iniziale per testare la collaborazione con AtLast. Le frequenze osservative più basse previste per quest’ultimo, infatti, sono quelle più alte a cui è in grado di osservare Srt: per questo sarà interessante vederli lavorare insieme. Non è un caso, dunque, che il primo meeting della fase due del progetto AtLast sia in corso in questi giorni, dal 28 al 30 aprile, proprio a Cagliari, dove si sono riuniti molti degli oltre 140 scienziati del consorzio.